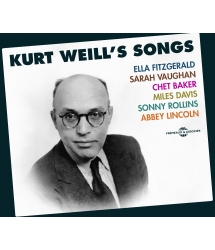

« Les États-Unis furent le second pays de Kurt Weill. Né en 1900 à Dessau, qui accueillera l’école du Bauhaus à partir de 1925, il put échapper au nazisme dès 1933 pour s’exiler brièvement en France, avant de traverser l’Atlantique deux ans plus tard. Durant sa période berlinoise, il élabora une forme originale, le Songstil, qui témoigne de l’influence conjuguée de la musique d’avant-garde expressionniste et de genres plus populaires, comme la chanson et le jazz, et ses collaborations avec Bertolt Brecht et Lotte Lenya sont demeurées fameuses. Après les déceptions consécutives à ses demi-succès parisiens, il connut une seconde partie de carrière très remarquée sur le continent américain, grâce à ses opéras et ses comédies musicales, dont beaucoup furent des triomphes à Broadway : Lady in the dark, One Touch of Venus puis Love Life tinrent le haut de l’affiche. Mort à New York en 1950, Weill demeure un musicien singulier, ni tout à fait allemand, ni tout à fait états-unien.

Enthousiasmé par la musique noire américaine, il fut en retour souvent joué et chanté par des artistes issus du monde du jazz. La copieuse anthologie de trois CD réalisée sous la direction artistique de Teca Calazans et Philippe Lesage pour Frémeaux & Associés en offre un témoignage éloquent. Le livret de ce coffret précise cependant que les morceaux de Kurt Weill ne furent véritablement prisés qu’à partir des années cinquante. Son succès populaire fut donc posthume, ce qu’il aurait sans doute regretté, lui qui souhaitait être « le Verdi du pauvre », comme le rappelle André Tubeuf qui cite cette formule de Busoni dans son Dictionnaire amoureux de la musique paru en 2012. Les artistes qui reprirent son répertoire surent en tirer le meilleur parti. Au contact de leur vitalité et de leur swing, la musique de Weill prit une autre dimension, et ses qualités rythmiques furent pleinement révélées. Puisant surtout dans les œuvres de la période américaine, ils ne dédaignèrent pourtant pas des compositions plus anciennes, comme L’Opéra de quat’sous [Die Dreigroschenoper], dont « Die Moritat von Mackie Messer » devint dans sa version anglaise « Mack the Knife », dont Louis Armstrong et Ella Fitzgerald firent un standard du jazz.

Fruit d’une collaboration avec le parolier Ira Gershwin, frère cadet de George, Lady in the Dark, créé en 1941, repose sur une intrigue très novatrice. Son personnage central, Liza Elliott, rédactrice en chef d’un magazine de mode, entreprend une psychanalyse pour connaître l’origine de ses maux de tête et de ses cauchemars. Trois séquences oniriques scandent cette comédie musicale : « Glamour Dream », « Wedding Dream » et « Circus Dream ». Mais c’est sur le morceau final, « My Ship », que se porta l’attention des interprètes. Le coffret en propose plusieurs lectures, qui mettent à l’honneur les chanteuses Ernestine Anderson, Anita O’Day et Jeri Southern. Loin de faire doublon, leurs enregistrements respectifs se complètent heureusement. Dans la version d’Anderson, datée de 1958, les cordes et les arrangements de Pete Rugolo mettent en valeur le travail de Weill. Quatre ans plus tard, Anita O’Day, accompagnée par les Three Sounds (Gene Harris au piano, Andrew Simpkins à la contrebasse et Bill Dowdy à la batterie), en offre une lecture plus intimiste servie par sa voix chaude et son sens du phrasé. Jeri Southern, à l’apogée de sa carrière chez Decca, chanta ce morceau dès 1956. L’orchestration de Salvatore Camarata est peut-être un peu trop moelleuse, mais la performance vocale de Southern, tout en nuances, emporte l’adhésion. Frank Sinatra lui-même admirait la grande sobriété de cette chanteuse. Frémeaux donne aussi à entendre la superbe version instrumentale figurant dans l’album Miles Ahead (1957), arrangé par Gil Evans. Miles Davis tire magnifiquement parti du bugle, instrument au son plus doux et plus rond que la trompette. Tous ses accompagnateurs mériteraient d’être cités, mais nous ne pourrons ici mentionner qu’Ernie Royal, Taft Jordan, Lee Konitz et Paul Chambers.

« September Song », bien représenté dans l’anthologie Frémeaux, est issu de Knickerbocker Holiday, créé en 1938. Née d’une collaboration avec le dramaturge Maxwell Anderson, cette comédie musicale a pour cadre la Nouvelle Amsterdam des années 1640, administrée par Peter Stuyvesant. Celui-ci apparaît comme un dictateur d’allure mussolinienne. Écrit à la requête de Walter Huston, dont l’interprétation atypique figure dans ce coffret, « September Song » évoque la prise de conscience d’un homme qui, arrivé à l’automne de sa vie, regrette d’avoir perdu son temps tout en souhaitant mieux profiter de celui qui lui reste : « Oh, it’s a long, long while / From May to December / But the days grow short / When you reach September. / When the autumn weather / Turn leaves to flame / One hasn’t got time / For the waiting game ». Le 10 mars 1953, pour ce qui allait être son dernier témoignage discographique, Django Reinhardt, à la guitare électrique, s’empara de ce standard avec maestria. Ses biographes Alain Antonietto et François Billard écrivent à ce propos : « cette séance prit des allures de bilan et l’ensemble nous donne une sensation de plein équilibre, de classicisme reinhardtien, la souplesse de la section rythmique n’y étant pas étrangère. [...] À l’écoute de ces faces de Django, parmi les plus belles sur le plan de la plénitude sonore, on réalise leur caractère d’exception, la somptueuse sonorité instrumentale que bien des guitaristes de tous les pays ont vainement cherché à retrouver » (375-376). Il est vrai que Django était bien entouré, Maurice Vander (p), Pierre Michelot (b), et Jean-Louis Viale (dr) lui apportant leur précieux concours. Frank Sinatra, en 1946, et Art Tatum, six ans plus tard, tiraient eux aussi leur épingle du jeu, chacun à sa manière. L’orchestre d’Alex Stordahl offre un soutien de qualité à celui que l’on ne surnommait déjà « The Voice ». Tatum fait quant à lui montre de toute sa maîtrise pianistique, soutenu par la basse de Slam Stewart et la guitare d’Everett Barksdale.

Le livret de One Touch of Venus, créé le 7 octobre 1943 à l’Imperial Theatre, fut composé par S. J. Perelman et Ogden Nash d’après The Tinted Venus, un court roman de Sir Thomas Anstey Guthrie daté de 1882. L’œuvre, qui connut 567 représentations jusqu’en février 1945, bénéficia d’une mise en scène d’Elia Kazan et de chorégraphies d’Agnes de Mille, et sa distribution comprenait Mary Martin, Kenny Baker et John Boles. Marlene Dietrich devait interpréter le rôle-titre, mais elle abandonna après quelques répétitions. Si l’on en croit Mel Gussow, dans le New York Times du 14 mai 1987, elle aurait trouvé la pièce « too sexy and profane ». Dans le film qui en fut tiré par William A. Seiter en 1948, Ava Gardner – musicalement doublée par Eileen Wilson –, Robert Walker et Eve Arden étaient à l’affiche. L’intrigue, pleine de fantaisie, présente quelques similitudes avec le mythe de Pygmalion. Rodney Hatch, fiancé à Gloria Kramer, tombe amoureux d’une statue de Vénus. Un jour, il a l’idée saugrenue de lui passer au doigt sa bague de fiançailles. La sculpture prend alors vie, et s’éprend de Rodney. S’ensuivent diverses péripéties, jusqu’à un coup de théâtre final.

« Speak Low », duo chanté par Venus et Rodney à la fin du premier acte, donna lieu à de multiples reprises jazzistiques. Le coffret préparé par Teca Calazans et Philippe Lesage n'en présente pas moins de douze, réparties sur les trois CD. Il aurait d’ailleurs été possible d’en inclure davantage, comme celles de Monica Zetterlund (1962 en suédois et 1964 en anglais) ou la version instrumentale réarrangée par Cal Tjader en 1961 pour son album In a Latin Bag. La sélection retenue ici offre néanmoins un bel éventail vocal, au sein duquel dominent les prestations de Billie Holiday et de Sarah Vaughan. Parue sur l’album All or nothing at all en 1958, la relecture de « Speak Low » par Lady Day propose un témoignage émouvant de sa dernière période, avec une voix fragilisée mais toujours maîtrisée. Le combo réuni autour d’elle lui offre en outre un soutien « détendu et bien accordé » (« relaxed and understanding »), selon les mots de Nate Hentoff figurant dans les notes de pochette de ce disque : Harry Edison (tp), Ben Webster (ts), Jimmy Rowles (p), Barney Kessel (g), Joe Mondragon (b) et Alvin Stoller (dr) constituent de ce point de vue la formation idéale, même si celle qui accompagne Sarah Vaughan dans son interprétation de 1958 n’a pas à rougir de la comparaison. On peut y entendre Roy Haynes – disparu en novembre dernier dans sa centième année – à la batterie, Ronnell Bright au piano, et Richard Davis à la contrebasse. Parmi les versions instrumentales de « Speak Low », le disque Riverside enregistré en mai 1953 par Chet Baker et Gerry Mulligan mérite d’être cité, tant leur collaboration musicale fut accomplie.

Lost in the Stars fut la dernière œuvre scénique achevée par Kurt Weill. Inspirée par le livre du romancier sud-africain Alan Paton Cry, the Beloved Country, cette « tragédie musicale » dont la première se tint le 30 octobre 1949 au Music Box Theatre de Broadway, dans une mise en scène de Rouben Mamoulian, dénonce courageusement la politique raciste d’apartheid qui venait d’être institutionnalisée. Un tel sujet ne pouvait manquer de susciter des échos, en particulier chez les artistes africains-américains victimes de la ségrégation raciale et des préjugés. En 1959, Abbey Lincoln, à l’aube de sa carrière, et au moment où le mouvement des droits civiques prenait de l’ampleur, livre une interprétation poignante des paroles de Maxwell Anderson, bien servie par un quintette comprenant Kenny Dorham, Phil Wright, Les Spann, Sam Jones et Philly Joe Jones : « Before Lord God made / the sea and the land / He held all the stars / in the palm of his hand / And they ran through his / fingers like grains of sand / And one little star fell alone / And the Lord God hunted / through the wide night air / For the little dark star / in the wind down there / And he stated and promised / He’d take special care […]. But I’ve been walking / through the night and the day / Till my eyes get weary / and my head turns gray / And sometimes it seems / maybe God’s gone away ».

Le succès éclatant rencontré par les songs de Kurt Weill dans le monde du jazz constitue un bel exemple d’alliance entre musique « savante » et musique « populaire ». Nous partageons à cet égard les conclusions de Teca Calazans et Philippe Lesage, qui écrivent, dans le livret du coffret, que ce mariage réussi prouve que « sa musique plus audacieuse qu’il n’y paraît de prime abord occup[e] bien une place privilégiée dans le Great American Songbook aux côtés de George Gershwin, d’Irving Berlin ou de Cole Porter. Pour toujours et sans étape en purgatoire ». »

Par Olivier SAUVAGE – MIRANDA (revue pluridisciplinaire du monde anglophone)