- Our Catalog

- Philosophy

- Philosophers of the 20th century and today

- History of Philosophy (PUF)

- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray

- The philosophical work explained by Luc Ferry

- Ancient thought

- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today

- Historical philosophical texts interpreted by great actors

- History

- Books (in French)

- Social science

- Historical words

- Audiobooks & Literature

- Our Catalog

- Jazz

- Blues

- Rock - Country - Cajun

- French song

- World music

- Africa

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- West Indies

- Caribbean

- Cuba & Afro-cubain

- Mexico

- South America

- Tango

- Brazil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Spain

- Yiddish / Israel

- China

- Tibet / Nepal

- Asia

- Indian Ocean / Madagascar

- Japan

- Indonesia

- Oceania

- India

- Bangladesh

- USSR / Communist songs

- World music / Miscellaneous

- Classical music

- Composers - Movie Soundtracks

- Sounds of nature

- Our Catalog

- Youth

- Philosophy

- News

- How to order ?

- Receive the catalog

- Manifesto

- Dictionnary

- Our Catalog

- Philosophy

- Philosophers of the 20th century and today

- History of Philosophy (PUF)

- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray

- The philosophical work explained by Luc Ferry

- Ancient thought

- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today

- Historical philosophical texts interpreted by great actors

- History

- Books (in French)

- Social science

- Historical words

- Audiobooks & Literature

- Our Catalog

- Jazz

- Blues

- Rock - Country - Cajun

- French song

- World music

- Africa

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- West Indies

- Caribbean

- Cuba & Afro-cubain

- Mexico

- South America

- Tango

- Brazil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Spain

- Yiddish / Israel

- China

- Tibet / Nepal

- Asia

- Indian Ocean / Madagascar

- Japan

- Indonesia

- Oceania

- India

- Bangladesh

- USSR / Communist songs

- World music / Miscellaneous

- Classical music

- Composers - Movie Soundtracks

- Sounds of nature

- Our Catalog

- Youth

- Philosophy

- News

- How to order ?

- Receive the catalog

- Manifesto

- Dictionnary

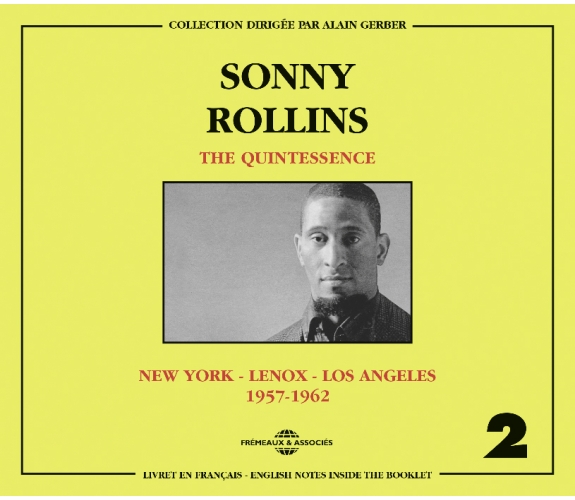

NEW YORK - LENOX - LOS ANGELES - 1957-1962

SONNY ROLLINS

Ref.: FA3064

EAN : 3448960306423

Artistic Direction : ALAIN GERBER AVEC DANIEL NEVERS ET ALAIN TERCINET

Label : Frémeaux & Associés

Total duration of the pack : 2 hours 21 minutes

Nbre. CD : 2

NEW YORK - LENOX - LOS ANGELES - 1957-1962

NEW YORK - LENOX - LOS ANGELES - 1957-1962

“A somewhere else to go to.” Sonny ROLLINS

Frémeaux & Associés’ « Quintessence » products have undergone an analogical and digital restoration process which is recognized throughout the world. Each 2 CD set edition includes liner notes in English as well as a guarantee. This 2 CD set presents a selection of the best recordings by Sonny Rollins between 1957 and 1962.

-

PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in

-

1Old devil moonSonny Rollins00:07:491957

-

2Theme from Tchaikovshy's Symphony patheticSonny Rollins00:05:591957

-

3The freedom suiteSonny Rollins00:19:361958

-

4Body and soulSonny Rollins00:04:211958

-

5ManhattanSonny RollinsL. Hart00:04:301958

-

6Grand streetSonny RollinsL. Hart00:06:051958

-

7Who caresSonny RollinsGeorge & Ira Gershwin00:04:001958

-

8You are too beautifulSonny RollinsL. Hart00:06:091958

-

9DoxySonny Rollins00:07:591958

-

10I'll follow my secret heartSonny RollinsN. Coward00:05:191958

-

PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in

-

1In the chapel in the moonlightSonny Rollins00:06:461962

-

2How high the moonSonny RollinsN. Hamilton00:07:521962

-

3The bridgeSonny RollinsT.W. Rollins00:06:001962

-

4God bless the childSonny RollinsB. Holiday00:07:291962

-

5Don't stop the carnivalSonny RollinsT.W. Rollins00:06:091962

-

6The night has a thousand eyesSonny RollinsBernier00:09:141962

-

7JungosoSonny RollinsT.W. Rollins00:10:571962

-

8DoxySonny RollinsT.W. Rollins00:15:171962

CLICK TO DOWNLOAD THE BOOKLET

Sonny Rollins Vol.2 FA3064

COLLECTION DIRIGÉE PAR ALAIN GERBER

SONNY ROLLINS

THE QUINTESSENCE

Volume 2

NEW YORK - LENOX - LOS ANGELES

1957-1962

LIVRET EN FRANCAIS - ENGLISH NOTES INSIDE THE BOOKLET

DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY

CD 1 (1957-1958)

SONNY ROLLINS TRIO “A Night at the Village Vanguard”

Theodore Walter “Sonny” ROLLINS (ts) ; Wilbur WARE (b) ; Elvin JONES (dm). New York City, 3/11/1957

1. OLD DEVIL MOON (B.Lane-E.Y.Harburg) (Blue Note BST 81581) 7’43

SONNY ROLLINS QUINTET

Jimmy CLEVELAND (tb) ; Sonny ROLLINS (ts) ; Gil COGGINS (p) ; Wendell MARSHALL (b) ; Kenny DENNIS (dm). New York City, 4/11/1957

2. Theme from TCHAIKOVSKY’S SYMPHONY PATHETIC (P.I.Tchaikovsky) (Period LP 1204) 5’55

SONNY ROLLINS TRIO “Freedom Suite”

Sonny ROLLINS (ts) ; Oscar PETTIFORD (b) ; Max ROACH (dm). New York City, février/Febr. 1958

3. THE FREEDOW SUITE (T.W.Rollins) (Riverside RLP 12-258) 19’34

SONNY ROLLINS

Sonny ROLLINS, saxophone ténor solo/tenor sax solo. New York City, 10/07/1958

4. BODY AND SOUL (F.Eyton-J.Green-E.Heyman-R.Sour) (Metrojazz SE 1002) 4’19

SONNY ROLLINS TRIO & BIG BAND “And the Big Brass”

(5) : Sonny ROLLINS (ts) ; Henry GRIMES (b) ; Specs POWELL(dm). New York City, 10/07/1958

(6 & 7) : Reunald JONES, Ernie ROYAL, Clark TERRY (tb) ; Nat ADDERLEY (cnt) ; Billy BYERS, Frank REHAK, Jimmy CLEVELAND (tb) ; Sonny ROLLINS (ts) ; Don BUTTERFIELD (tuba) ; Dick KATZ (p) ; René THOMAS (g) ; Henry GRIMES (b) ; Roy HAYNES (dm). New York City, 10/07/1958

5. MANHATTAN (R.Rodgers-L.Hart) (Metrojazz SE 1002) 4’28

6. GRAND STREET (T.W.Rollins) (Metrojazz SE 1002) 6’03

7. WHO CARES ? (G.&I.Gershwin) (Metrojazz SE 1002) 3’57

SONNY ROLLINS & 3 members of the MODERN JAZZ QUARTET “At Music Inn”

Sonny ROLLINS (ts) ; John LEWIS (p sur/on 8 & 9) ; Percy HEATH (b) ; Connie KAY (dm).

Lenox (Mas.), 3/08/1958

8. YOU ARE TOO BEAUTIFUL (R.Rodgers-L.Hart) (Metrojazz SE 1011) 6’09

9. DOXY (T.W.Rollins) (Metrojazz SE 1011) 7’59

10. I’LL FOLLOW MY SECRET HEART (N.Coward) (Metrojazz SE 1011) 5’20

DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY

CD 2 (1958-1962)

SONNY ROLLINS & THE CONTEMPORARY LEADERS

Sonny ROLLINS (ts) ; Hampton HAWES (p sur/on 1) ; Barney KESSEL (g) ; Leroy VINNEGAR (b).

Los Angeles, 20-22/10/1958

1. IN THE CHAPEL IN THE MOONLIGHT (W.Hill) (Contemporary OJC 340) 6’42

2. HOW HIGH THE MOON (W.M.Lewis-N.Hamilton) (Contemporary OJC 340) 7’50

SONNY ROLLINS & Co. “The Bridge”

Sonny ROLLINS (ts) ; Jim HALL (g) ; Bob CRANSHAW (b) ; Ben RILEY (dm sur/on 3) ; Harry T. Saunders (dm sur/on 4). New York City, 30/01 (4) & 14/02 (3)/1962

3. THE BRIDGE (T.W.Rollins) (RCA-Victor LPM 2527) 5’58

4. GOD BLESS THE CHILD (A.Herzog Jr.-B.Holiday) (RCA-Victor LPM 2527) 7’27

SONNY ROLLINS & Co. “What’s New ?”

Sonny ROLLINS (ts) ; Jim HALL (g) ; Bob CRANSHAW (b) ; Ben RILEY (dm) ; Will RODRIGUEZ, Dennis CHARLES, Frank CHARLES (perc) ; chœurs/choirs. New York City, 26/04/1962

5. DON’T STOP THE CARNIVAL (T.W.Rollins) (RCA-Victor LPM 2572) 6’12

SONNY ROLLINS QUARTET

Formation comme pour 5 / Personnel as for 5. Moins/minus perc. & chœurs/choirs. New York City, 5/04/1962

6. THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES (B.Bernier-J.Brainin) (RCA-Victor LPM 2572) 9’12

SONNY ROLLINS & Co. “What’s New ?”

Formation comme pour 5 / Personnel as for 5. Candido CAMERO (bongos, congas) remplace/replaces RODRIGUEZ, CHARLES & CHARLES. Sans les choeurs/without choirs. New York City, 14/05/1962

7. JUNGOSO (T.W.Rollins) (RCA-Victor LPM 2572) 10’53

SONNY ROLLINS AT THE VILLAGE GATE “Our Man in Jazz”

Don CHERRY (tp) ; Sonny ROLLINS (ts) ; Bob CRANSHAW (b) ; Billy HIGGINS (dm).

New York City (Village Gate), juillet/July 1962

8. DOXY (T.W.Rollins) (RCA-Victor LPM 2612) 15’17

SONNY ROLLINS Volume 2

« Un ailleurs où aller. »

Épilogue au chapitre précédent

Le premier volume de cette anthologie se refermait sur une interprétation de « The Eternal Triangle », réalisée le 19 décembre 1957 sous la direction de Dizzy Gillespie. Si l’on ignore sa participation anecdotique au Slave des Rolling Stones, une chanson de « Tattoo You » (Rolling Stones 16052), c’était la dernière fois que Sonny Rollins participait à un enregistrement en tant que sideman.

A cet instant, il semblait disposer de tous les atouts pour coiffer John Coltrane au poteau et donner avant son principal rival un visage à l’avenir du jazz — cette éventualité aussi exaltante qu’incertaine dont on ne savait trop, en vérité, si la mort de Charlie Parker deux ans plus tôt l’avait rendue absolument inéluctable ou parfaitement chimérique. En ce moment crucial, tous les jazzmen qui ne se résignaient pas à gérer avec plus ou moins d’astuce, d’adresse, de verve et de fantaisie l’héritage du Bird cherchaient partout ce visage, sauf dans leur miroir. Et notre homme, on y viendra, était sans doute celui qui s’en détournait avec le plus de gêne, avec le plus d’effroi. Néanmoins, après la publication du sidérant « A Night At The Village Vanguard » (cf. ici CD I, plage 1), il apparaissait comme le mieux armé de tous, sinon pour apprivoiser l’inconnu, du moins pour se laisser apprivoiser par lui et qu’à la faveur de cette rencontre, l’inconnu nous dît enfin son nom. Pour l’heure, les hommes du jazz ne l’appellent encore, comme Sonny lui-même, que « something else » (quelque chose d’autre), formule si obsédante à cette époque qu’elle va très bientôt (1) fournir un titre au premier manifeste d’Ornette Coleman.

À son corps défendant, Rollins, qui se désole sans fin de n’être pas encore son propre maître, est devenu la référence obligée en matière de ténor. Au point que, pour que l’air du temps ne vînt pas à leur manquer, bien des saxophonistes entichés de Stan Getz et/ou de Zoot Sims, parmi les plus remarquables (on pense par exemple à Bobby Jaspar), vont peu ou prou redéfinir leur approche, durcissant, densifiant, solidifiant leur sonorité, adoptant une rhétorique aux articulations anguleuses, ossature d’une expression désormais plus véhémente, plus cassante, et même — pour reprendre ces mots à tout faire et à ne rien dire que les commentateurs désarçonnés répètent à l’envi lorsqu’il s’agit de « Newk », au grand désarroi de l’intéressé — « sarcastique » à l’occasion, voire « sardonique » sur les bords. À ce jeu, d’aucuns finiront par briser leurs chères boussoles, en attendant de brûler leurs vaisseaux. Tel ou tel, peu refroidi par l’expérience, de nouveau quittera tout, quelques années plus tard, cette fois pour courir derrière John Coltrane.

Bref, on tient le nouveau messie ; on espère de lui des miracles. Il en accomplira, mais qu’il vivra comme autant de déconvenues. L’idéal personnifié d’une génération est un créateur frustré de sa création. On imite partout quelqu’un qui, refusant de s’imiter avec une énergie farouche, ne se reconnaît lui-même nulle part dans ses œuvres : « Who am I now ? », s’interroge-il publiquement, et ce n’est pas une pose de sa part. Au terme d’une tournée européenne en 1959 pourtant fertile (2), il jettera l’éponge, comme il l’avait déjà fait de la fin de l’année 1954 à la fin de l’année suivante, tendant alors de vaincre son héroïnomanie à Lexington puis occupant dans l’ignorance générale les fonctions de gardien de nuit à Chicago avant d’être tiré de son isolement par Clifford Brown et Max Roach, qu’il suit d’ailleurs sans enthousiasme. Jusqu’au 30 janvier 1962 (date de la première des quatre séances qui donneront naissance à « The Bridge » — cf. CD 2, plages 3 et 4), il ne franchira plus la porte d’un studio. Encore faut-il préciser qu’avant de se taire tout à fait, il avait choisi de s’exprimer de manière plus pacifique. Ainsi, sur le Vieux Continent, bien des observateurs avaient-ils eu le sentiment que, sans renoncer à ses autres terribles exigences, il se détournait de la tentation moderniste qu’avait incarnée Elvin Jones à ses côtés au Vanguard, alors même que la course à la modernité, comme on l’a vu, venait d’être lancée en grande partie selon ses vœux, voire selon ses directives.

Rollins rentre au pays, fort perplexe. À François Postif, envoyé de la revue Jazz Hot, qu’il reçoit à l’hôtel Crystal, il a confié avant de partir : « (…) Je n’ai pas la prétention d’innover, mais je pense que je n’ai pas tout dit de ce que j’avais à dire ; J’ai

l’impression depuis quelque temps de tourner un peu en rond, de faire un peu de surface : peut-être est-ce le calma avant la tempête, je n’en sais rien ! En réalité, je ne suis ni tellement vieux, ni tellement jeune… » Pour l’état civil, il a vingt-huit ans. Et déjà douze années de carrière derrière lui… Après une apparition dans un club de la côte ouest et, au cours de l’été, au Five Spot de New York où il remplace au pied levé le saxophoniste de Thelonious Monk, il se retire donc de la scène du jazz. Information qu’il convient de nuancer en précisant aussitôt : de la scène du jazz, oui, mais pas de la musique. Au contraire, pendant plus de deux ans, il va travailler son instrument avec plus d’assiduité, de patience (et d’impatience !) que jamais. Il va beaucoup réfléchir au chemin qu’il veut prendre et, du coup, se représenter clairement tous ceux auxquels il lui faudra renoncer, sacrifice auquel il ne s’était pas résolu à consentir jusque-là. Il va tenter, enfin, de rassembler tous ces Rollins éparpillés en lui. Et aussi enseigner ce qu’il sait à des quasi-débutants, sculpter son corps et le maîtriser grâce au yoga (« Quand vous jouez du saxophone, votre forme physique et en particulier vos capacités respiratoires revêtent une importance considérable. »), développer son acuité intellectuelle par une pratique intensive de la lecture. « J’ai besoin de me reprendre en mains, déclare-t-il. J’ai besoin de temps pour étudier et pour mener à bien certaines choses que j’ai entreprises. Quand on va travailler tous les soirs, qu’on est préoccupé par la façon dont sonne l’orchestre, par l’image de soi qu’on offre au public, tout le reste passe au second plan. Y compris ce qui devrait être prioritaire. Il ne reste plus alors qu’à prendre ses distances. » Et voilà comment, pour le plus grand bénéfice du mythe Sonny Rollins, l’homme Sonny Rollins va se retrouver à la brune sur le pont de Williamsburg, entre Manhattan et Brooklyn, occupé à monter et descendre des gammes, non pas seul, comme on l’a trop écrit, mais le plus souvent en compagnie de Steve Lacy, lequel n’est encore une célébrité que pour une poignée de gens.

Dans son parcours, des retraites plus ou moins longues, plus ou moins spectaculaires, plus ou moins désirées (3) il y en avait eu, on l’a dit, et il y en aurait encore. Non sans humour, Joe Goldberg note que, comme dans le cas de Greta Garbo, son exil volontaire entre l’été 1959 et novembre 1961 lui vaut une notoriété très supérieure à celle dont il avait bénéficié auparavant en se bornant à aligner les chefs-d’œuvre. Et en novembre 1961, à l’occasion d’un concert donné au bénéfice de la famille du trompettiste Booker Little, victime d’une crise d’urémie le mois précédent, il fait sa rentrée à la New York’s Jazz Gallery, en veste blanche, à la tête d’un quartette sans piano dont le quatrième homme, qu’on n’attendait pas là, est le guitariste Jim Hall, ancien partenaire de Chico Hamilton, puis de Jimmy Giuffre. Cette formation, à peu de chose près, est celle qui enregistrera en janvier et février de l’année suivante les éléments de l’album baptisé « Le Pont », comme l’un des deux thèmes que Sonny a composés pour la circonstance.

Tous les jours, c’est pas la même chose

(Clifton Chenier)

Il dit : « Je m’efforce de rester fidèle à moi-même mais, malgré moi, je ne parviens jamais à m’exprimer d’une manière identique. » Philippe Carles a su mieux que personne relativiser ce témoignage : « Rollins est un enfant qui ne cesse d’inventer, de découvrir, apparaissant moins comme un musicien toujours nouveau (...) que comme un musicien pour qui tout ce qu’il joue devient nouveau. » Le saxophoniste ne voit pas, ou ne veut pas voir, que cette impuissance qui le frappe, cette malédiction de l’altérité, est non seulement devenue sa marque de fabrique pour longtemps, mais un sésame paradoxal, susceptible de lui ouvrir la voie vers ce qu’il y a de plus irréductiblement rollinsien dans son art. Elle en assurait la vitalité prodigieuse, l’extraordinaire fécondité depuis qu’ayant atteint, en juin 1956, le sommet de « Saxophone Colossus », il avait pris la décision — bizarre pour beaucoup, vitale à ses propres yeux — de ne pas s’attarder sur ces hauteurs. Elle remplira cette fonction jusqu’en 1972 au moins, l’année où paraît « Nexus », qui pour la première fois le fait apprécier au soprano. Et tant mieux après tout si tout ce temps, adepte forcené d’une lucidité presque suicidaire, il s’est aveuglé au point de se convaincre qu’en chacune des multiples tentatives, variées jusqu’à paraître plus d’une fois se contredire entre elles, il n’avait fait, pour le citer, qu’« égratigner » la surface en divers endroits, plutôt que de creuser, toujours plus profond, un sillon unique où semer sa graine (4). La péjoration de soi : une de ses grandes spécialités (5). Portée à un tel paroxysme que, pour de bon, il a souffert davantage des éloges dont on l’a couvert que des reproches, qui ne lui ont pas été épargnés non plus. L’occasion était trop belle de se considérer comme un usurpateur ; à la limite : comme un escroc. Dans son esprit, un surcroît d’exigence de sa part ne pouvait compenser l’excès de confiance accordé par autrui dont il était le receleur malgré lui, bourrelé de remords, et risquait de devenir la dupe s’il n’y mettait le holà. Vous m’aimez ? Vous vous trompez de cible, mes amis : je est un autre. Et un autre encore si par malheur vous vous éprenez de celui-là.

Il fut un temps où le « s » de son nom figurait en somme la marque du pluriel. Avant cela, avant « Way Out West » (mars 1957), il allait assez droit, sur une piste certes escarpée mais que d’autres, jugeait-il sans complaisance, avaient balisée pour lui. Le voilà maintenant qui, avec frénésie, avec mauvaise conscience aussi, en butte à un découragement, une lassitude de soi jour après jour surmontés, cherche à s’égarer, embarqué sur un manège d’épreuves décisives qui ne décident jamais de rien. Ainsi se précipite-t-il dans l’inconnu tête baissée, avant de retourner à bride abattue aux vieilles certitudes qu’il rêve d’éradiquer. Ou de réhabiliter — il ne parvient pas à choisir entre ces deux opérations. Il « part dans tous les sens », comme le montre la juxtaposition des pièces qui composent la présente sélection. Cependant, les itinéraires qu’il emprunte le ramènent l’un après l’autre au même point de départ : Theodore Walter Rollins. Bien des créateurs donneraient leur âme pour un tel résultat. Lui, il s’en irrite, il s’en désespère. Aucun des multiples Rollins n’apprécie sa propre compagnie ; chacun regarde les autres de travers. L’air devient irrespirable ; il est temps de prendre le large. « Vous devez avoir un ailleurs où aller », martèle le héros de cette histoire kafkaïenne. Rien ne vaut d’être trouvé, si ce n’est l’introuvable. Et quand d’aventure on le trouve quand même, il ne reste plus, bien sûr, qu’à tout recommencer. Il ne s’en privera pas, c’est le moins qu’on puisse dire.

Au Village Vanguard, le 3 novembre 1957,

l’infatigable, l’inépuisable explorateur fait feu des quatre fers, solidement ancré à la contrebasse de Wilbur Ware, mais poussé sur la corde raide, voire sur le fil du rasoir par un batteur encore peu connu des amateurs et des critiques, mais qui n’allait plus le rester très longtemps : Elvin. En quelques phrases, Rollins précipite l’évolution du langage de la musique afro-américaine. Et le lendemain, que se passe-t-il ? Le lendemain, 4 novembre, le même improvisateur se promène le plus tranquillement du monde dans l’allée centrale de la VIe symphonie, dite Pathétique (CD I, plage 2), de Piotr Ilitch Tchaïkovski, accompagné par Jimmy Cleveland au trombone, Gil Goggins au piano, Wendell Marshall à la contrebasse et, à la batterie, par un homme qui est à Elvin Jones ce qu’Edmond Rostand est à Samuel Beckett, ou peu s’en faut : Kenny Dennis.

L’insolite se trouve moins en chacun de ses avatars qu’en leur étroite juxtaposition. Le contre-pied n’est pas ce qui les distingue les uns des autres, mais ce qui les unit et d’une certaine façon les confond. Chez lui, tout est toujours, littéralement, extra-

ordinaire, y compris, de ce fait même, ce qui relève de la routine, du bavardage, de la complaisance envers l’auditoire, du risque décliné ou du renoncement pur et simple, par excès de paresse ou par excès d’ambition. Il vous expliquerait sans doute que l’insolite — qui lui semble, à lui, dépourvu de tout mystère — n’est que l’autre nom de l’échec. Celui-ci aura peut-être été, en ces années de braise, la matière première et le principe vital de son art. Aucun créateur ne l’appelle de ses vœux ; il arrive cependant que les plus grands l’acceptent avec gratitude, conscients de l’ambition et du courage qui l’ont rendu possible, sensibles au genre d’émotion très particulier, très violent, qu’il est susceptible d’engendrer chez ceux qui les écoutent, les lisent ou les contemplent. C’est en ce sens que William Faulkner se déclarait plus satisfait des œuvres où il avait raté son coup (il citait Le Bruit et la fureur) que des autres. Quand Stan Getz se propose de séduire la beauté (et y parvient plus souvent qu’à son tour), Rollins préfère lui lancer un défi. Au risque d’ailleurs de mordre la poussière. Et de se sentir comme en exil du Beau, dès lors mis au ban de sa propre existence. Nous nous serions moins passionnés pour cet homme, j’imagine, si sa musique, ironique et douloureuse, pleine de ténèbres et d’illuminations, ne nous racontait son éternel combat avec une beauté sauvage, prompte à se cabrer, à ruer, à mordre. Ou, de manière plus dramatique encore, à fuir. À LE fuir, lui, Sonny Rollins, qui n’a jamais aimé qu’elle.

Prologue au chapitre suivant

Accordant sans angoisse perceptible la part belle au silence, « The Bridge » offre l’image d’un album étonnamment lisse. Lorsqu’il retrouve les micros et les projecteurs, on peut bel et bien croire que « Newk » a enfin atteint la sérénité si longtemps poursuivie. Il nous détrompe aussitôt : « Je n’ai pas encore commencé à jouer les choses que j’avais travaillées pendant ma période d’éloignement. Je ne me sentais pas encore prêt à le faire. Peut-être que bientôt, je me dirigerai dans cette direction… » Bientôt, c’est ça, nous comptons là-dessus. Aujourd’hui peut-être, ou plutôt demain. Dans un mois, dans un an. À Pâques ou à la Trinité. À la saint-glinglin, la semaine des quatre jeudis… L’essentiel, en vérité, est que jamais l’essentiel ne soit déjà joué. L’essentiel est que les jeux à aucun moment ne soient faits. Lui-même l’ignore avec une touchante obstination mais, changer de cap, c’est sa façon de le garder.

L’ultime séance du « Pont » a lieu le 14 février 1962. Deux mois plus tard, le 18 avril, il regagne les studios de la compagnie RCA Victor pour y enregistrer le premier élément d’un microsillon composite, rien moins que lisse, qui paraîtra sous le titre de « What’s New? » (CD 2 II, plages 5, 6 & 7). Au verso de la pochette, en caractères gras, cette accroche : « bongos, conga drums, all kinds of Latin percussion — plus the new rhythm from Brazil, the bossa nova ». Stan Getz et Charlie Byrd ont réalisé leur « Jazz Samba » le 13 février. Beaucoup ne songent qu’à leur emboîter le pas. Sans doute les producteurs de Rollins y ont-ils songé à sa place. Lui-même rêve de tout autre chose. Par exemple de donner au St. Thomas de « Saxophone Colossus » une postérité farouche, ardente, ardue au besoin, grimaçante quelquefois, dévastatrice à ses heures — aussi dérangeante que « Jazz Samba » pouvait être consensuel. Grâce à If I Ever Would Leave You et à The Night Has A Thousand Eyes, la séduction n’est pas absente de cet étrange opus. Mais Don’t Stop The Carnival, qui ouvre le feu, illustre une esthétique ravageuse, en dépit ou à cause des chœurs convoqués pour l’occasion. Enfin, Bluesongo et surtout Jungoso, loin de sacrifier à l’exotisme qu’ils affichent par la présence du percussionniste Candido Camero, sacrifient l’exotisme à l’exploration d’un continent surgi du plus profond de l’intimité rollinsienne. Dans la seconde pièce, un long échange entre le saxophoniste et le tambourinaire laisse à l’auditeur l’impression d’assister en voyeur à une séance d’introspection à voix haute. Engagé dans un tête à tête avec son art, l’artiste a oublié qu’on l’écoutait. Et surtout, passé enfin de l’autre côté du miroir, il a oublié de s’écouter. Le voici prêt à aborder un inconnu dont il ne sait rien, mais qu’il est le seul à pouvoir connaître.

« J’ai l’impression de jouer maintenant comme Ornette ! », confiera-t-il un peu plus tard, non sans un accent de triomphe. Venant d’un homme qui avait tant lutté pour ne jouer comme personne, et surtout pas comme Sonny Rollins, pareil enthousiasme est de nature à déconcerter. Ce qu’il faut comprendre, c’est que pour lui, comme d’ailleurs pour John

Coltrane, Coleman incarne l’inaccessible idéal d’une virginité féconde. Les deux rivaux admirent en ce troisième larron une indestructible faculté d’innocence, capable de tuer dans l’œuf les timidités et les scrupules qui devraient, s’ils en jugent par leur propre exemple, briser l’élan d’un musicien dont on peut dire, sans l’offenser, que comparée à la leur, la maîtrise instrumentale, et pas seulement instrumentale, est balbutiante. Or, le nouveau venu, apparemment, ne craint pas ses lacunes. Poursuivi par les railleurs, environné de cris hostiles, il ne marque aucune hésitation et n’exprime aucun regret. On jurerait qu’il ne doute de rien, quand son aîné n’adhère plus à ses propres convictions, ayant bien pris soin, dans son propos dos, qu’elles s’annulent terme à terme. Fournissant le modèle inespéré d’un créateur ex nihilo, fils de ses propres œuvres, qui n’aurait de compte à rendre à aucun dieu, à aucune lignée, Ornette matérialise dans sa musique un pur fantasme : le mirage absolu d’une absolue liberté d’être soi, et rien que soi. N’est-ce pas justement ce après quoi court Sonny depuis qu’il a écarté la tentation d’être statufié et donc pétrifié tout vif en Colosse du Saxophone ?

Il ne se contentera pas d’envier l’homme au saxophone en plastique, de se raconter le beau mensonge qu’avec un peu de chance et de persévérance, il pourrait en devenir le disciple. Trois mois après Jungoso, renouvelant le coup de main de Coltrane dans « The Avant-Garde » (6), il va faire appel pour réaliser son prochain disque, « Our Man In Jazz » (CD II, plage 8), à Don Cherry et Billy Higgins, deux permanents du Coleman Quartet dont il emprunte au surplus la formule : trompette, saxophone et section rythmique sans piano. Ensemble et avec la complicité, soit du contrebassiste Bob Cranshaw comme au Village Gate, soit de son confrère Henry Grimes, ils se produisent dans des clubs ou des salles de concert new-yorkais, puis au début de l’année suivante, à l’occasion d’une tournée, dans plusieurs villes européennes dont la capitale française, avant de signer dans un studio américain, le 20 février, un post-scriptum à « Our Man » (7). Tous les passionnés de beauté convulsive, qui avaient naguère placé en Rollins leurs espérances (et n’avaient pas trop osé avouer leur déception), exultent à l’écoute de cette formation : « Newk » est reparti à la conquête de

la place qui, s’il avait seulement levé le petit doigt pour l’obtenir, aurait dû lui échoir parmi les boutefeux de la révolution et les grandes consciences du futurisme .

Là-dessus, il leur souhaite le bonsoir, remet son chapeau, empoigne son étui, tourne les talons et s’en va jouer Summertime et Yesterdays en compagnie de Coleman Hawkins (8). — Mais aussi de Paul Bley, afin, je suppose, que ses intentions soient bien claires pour tout le monde.

Alain Gerber

© 2015 Frémeaux & Associés

(1) Les neuf pièces du disque seront recueillies à Los Angeles les 10 et 22 février, puis le 24 mars 1958, à l’initiative de Lester Koenig, le président fondateur de Contemporary Records.

(2) En attestent les échos d’émissions de radio et de concerts qui eurent lieu à Nalen en Suède, à Stockholm, à Zürich puis à Aix-en-Provence entre le 2 et le 11 mars de cette année-là. Ils alimentent les disques « St Thomas — in Stockholm 1959 » (Dragon DRLP73 et DRCD229), « Sonnymoon For Two » (Moon MLP1015) et et « Aix-en-Provence 1959 » (Royal Jazz RJ 502).

(3) On pense notamment à un séjour à la prison de Rykers Island, interrompu par sa décision d’aller se faire soigner à Lexington.

(4) « Les enregistrements qui sont derrière moi, je ne peux plus rien pour eux. Tout ce qui est en mon pouvoir, c’est d’en réaliser d’autres, en essayant qu’ils soient meilleurs. Je sais trop bien qu’au cours de toutes ces séances en studio, je ne suis pas allé au bout de mes possibilités. De toute manière, je ne serai jamais satisfait de mon travail — mais ça ne m’empêche pas de considérer que je n’ai pas donné autant de moi-même à ces disques que j’aurais pu et dû le faire. Je les écoute de moins en moins, du reste : c’est une trop grande source d’angoisse. Quoi qu’il en soit, l’essentiel reste à faire. Il me reste à creuser. Jusqu’ici je n’ai fait qu’égratigner. »

(5) Elle fut aussi celle de Coltrane, jusqu’à sa mort.

(6) En juin et en juillet 1960 (Atlantic SD 1451).

(7) Trois standards amoureusement violentés dans « Three In Jazz » (RCA Victor LPM2725), œuvre collective co-signée par Clark Terry et le jeune Gary Burton.

(8) Cf. « Sonny Meets Hawk! », du mois de juillet 1963 (RCA Victor LPM2712).

SONNY ROLLINS Volume 2 — A propos de la présente sélection

Alors qu’au mois de mai 1957 il venait de quitter la formation de Max Roach, Sonny Rollins avait décidé d’enregistrer un disque devant le public du Village Vanguard. Une manière de marquer son accession nouvelle au rang de leader, Après quelques tergiversations concernant la formule orchestrale adéquate, en référence à son album « Way Out West » gravé en Californie avec Ray Brown et Shelly Manne, son choix s’était porté sur un trio ténor/basse/batterie. « Quand vous associez un piano à un instrument quelconque, le pianiste tient un rôle dominant et peut influer sur la direction que la musique va prendre. Aussi, très souvent, pendant cette période, je me suis trouvé contraint par nombre d‘entre eux à m’engager dans une direction qui ne me permettait pas de donner le meilleur de moi-même. Alors j’ai estimé qu’il était préférable de m’en passer (1) ».

Pour tenir la basse et la batterie, Donald Bailey et Pete LaRocca furent engagés ; en charge de l’enregistrement, Blue Note fixa la date au 3 octobre, le Village Vanguard proposant le dimanche une matinée et une soirée. Toutefois, aux oreilles de Rollins, le trio ne sonnait pas vraiment comme il l’aurait voulu. Il décida alors de remplacer Donald Bailey et Pete LaRocca par Wilbur Ware et Elvin Jones avec lesquels il avait joué à Chicago pour sa plus grande satisfaction. À la date fixée, ses nouveaux partenaires ne pouvaient arriver que pour la soirée. Deux trios différents se partageront donc « A Night at the Village Vanguard ».

Le premier volume consacré à Rollins donnait à l’entendre sur Sonnymoon for Two en compagnie de Wilbur Ware et d’Elvin Jones. On les retrouve ici se faisant les griffes sur Old Devil Moon. E. Y. Harburgh aurait-il reconnu sa ballade composée pour la comédie musicale « Finian’s Rainbow » ? Il est permis d’en douter en regard de la tension née du dialogue qu’entretiennent Sonny Rollins et Elvin Jones. Ce dernier n’a pas encore déchaîné ses tonnerres derrière Coltrane mais s’y prépare avec conviction. D’ailleurs Rollins trouve là une occasion pour aller voir plus loin s’il y est toujours ; en gardant la tête froide.

Il dira qu’à cette époque, ses disques ne se ressemblaient pas entre eux. Enregistré, à l’initiative de Leonard Feather, le même mois que les séances du Village Vanguard, Theme from Tchaikovsky’s Sympony Pathetic confirme le fait. Sonny y fait patte de velours en compagnie de Gil Coggins, Wendell Marshall et Kenny Dennis, une rythmique à tout le moins fort sage. Quand à la participation de Jimmy Cleveland qui, lui non plus, n’a rien d’un « dynamitero », elle relève en cette occasion de l’anecdote… Une manière de pause avant la montée au créneau.

« Les racines de l’Amérique plongent profondément dans la culture noire par ses idiotismes, son humour, sa musique. N’est-il pas ironique que le Noir qui, plus que n’importe qui d’autre, peut revendiquer la culture américaine comme sienne, soit persécuté, bridé et récompensé par un traitement inhumain alors même qu’au long de son existence, il a fait la preuve de ses qualités humaines ». Placées au verso du LP Riverside « Freedom Suite », ces quelques lignes signées Sonny Rollins frisaient à l’époque la provocation ; même aux yeux des amateurs d’outre-Atlantique les mieux intentionnés à son égard. Rollins saluera d’ailleurs le courage d’Orrin Keepnews pour n’avoir pas hésité à publier un album sujet à polémique.

Bien des années plus tard, Rollins avouera que l’orientation politique de sa famille se situait aux frontières du “Black Nationalism », sa grand-mère étant même une disciple de Marcus Garvey qui prônait le retour en Afrique. Il ne pouvait donc rester indifférent aux problèmes raciaux, d’autant plus qu’il venait d’en être victime. À New York, alors que sa réputation n’était plus à faire et que les propositions d’engagement se bousculaient, il lui avait été impossible de trouver un appartement dans le quartier de son choix.

Pour interpréter la Freedom Suite, Rollins fit appel à deux de ses partenaires d’élection, Oscar Pettiford et Max Roach. Comprenant quatre parties, son œuvre juxtaposait plusieurs thèmes. Le premier, de huit mesures, était interprété sur tempo medium, le second, exposé en 3 / 4, se développait sous la forme d’une ballade au cours de la troisième partie. La Freedom Suite se terminait par une variante du thème initial exécutée sur tempo rapide. Un final assuré par l’interaction de trois discours, procédé novateur à la fin des années 1950.

Dans le numéro de juin 1959 de « The Jazz Review », Dick Hadlock consacra à l’œuvre de Rollins une étude, traduite un an plus tard dans « Jazz Hot ». On y lisait : « La Freedom Suite est une œuvre de valeur à un triple point de vue : elle permet à Rollins, dans le premier et le troisième mouvements, de montrer qu’il est un improvisateur harmonique et lyrique de première force ; elle offre une solution au problème posé par la « composition jazz ». Jusqu’à présent, les œuvres ainsi désignées se contentaient d’effets plus ou moins « jazzy » encadrant les solistes ; elle offre enfin, dans son quatrième mouvement, un nouveau niveau dans l’improvisation collective […] L’importance de la suite réside en ce qu’elle laisse une grande liberté aux interprètes. »

Concernant le concept de « suite », l’époque avait connu des précédents formellement aussi réussis comme The Gambit composé par Charlie Mariano ou Quartet de Bill Holman, toutes deux destinées à la formation de Shelly Manne. Pour ne rien dire de la Drum Suite dévolue à Art Blakey. L’originalité de la Freedom Suite tenait plus à son exécution qu’à sa structure. Par contre, sur un plan politique, elle précédait de deux bonnes années le fameux brulôt, « We Insist, Freedom Now Suite », de Max Roach et Oscar Brown Jr auquel participa son idole, Coleman Hawkins.

« Il éleva le niveau de l’improvisation sur n’importe quel instrument et aussi celui du jazz tout entier […] Il est difficile aujourd’hui de vraiment se rendre compte à quel point le Body and Soul de Coleman Hawkins sonnait différent dans les jukeboxes de Harlem à la fin de 1939. Au cours des trois minutes de ce disque, Coleman prenait une chanson sentimentale et, par le biais de son ténor, en faisait une chose personnelle, sans pour autant perdre le fil de la mélodie originale. C’était entièrement nouveau et, après, je n’ai plus été le même (2). » Rollins avait entendu Body and Soul à l’âge de dix ans, depuis le trottoir du Big Apple Bar au coin de la 135th Street et Seventh Avenue.

Comment rendre plus bel hommage à Hawkins qu’en reprenant son thème fétiche « a capella », en référence à Picasso, un autre de ses chefs-d’œuvre? Rollins avait déjà tenté le diable avec It Could Happen to You inclus dans le précédent volume. Une réussite que surpasse Body and Soul, autant par sa richesse mélodique qu’en raison de sa perfection rythmique. Vis-à-vis du thème, Rollins se comporte à la façon de Braque ou de Picasso qui, au début du cubisme, s’employaient à présenter les différents angles de vision d’un objet en une seule œuvre. Le tout servi avec une sonorité que Miles Davis qualifiait d’unique dans le jazz contemporain.

Body and Soul appartenait à une séance qui, déjà, sortait de l’ordinaire.

Sollicité une nouvelle fois par Leonard Feather, Rollins avait choisi deux formules. Pour la première, il convoqua seulement le bassiste Henry Grimes et le batteur Specs Wright, grand spécialiste des balais. Sur Manhattan, un standard signé en 1925 par Richard Rogers et Lorenz Hart, remis à la mode un quart de siècle plus tard grâce au film « Words and Music », Rollins se promène à sa guise, le jeu de Specs Wright étant tout sauf intrusif. À son habitude, au travers de développements parfois déroutants, il laisse émerger des bribes de la mélodie comme autant de repères.

Seconde alternative : pour la seule et unique fois de sa carrière, Sonny Rollins allait être confronté, le temps de quatre morceaux, à un grand orchestre. Le maître d’œuvre, Ernie Wilkins, a décidé de ne faire appel qu’à huit cuivres et une rythmique auxquels reviendront le soin de dispenser en priorité ponctuations et relances. Les interventions individuelles seront réduites au minimum pour tous, exception faite de René Thomas que Rollins tenait en haute estime. De ce fait il s’exprime tout à son avantage aussi bien dans Who Cares ? que sur Grand Street où, au cornet, Nat Adderley a également son mot à dire. L’exposition et la reprise finale de cette dernière composition originale étaient assurées par Rollins accompagné au tuba par Don Butterfield auquel Ernie Wilkins avait confié un rôle essentiel tout au long de cette séance. Une initiative fort bien venue.

Pour son premier album personnel, Sonny Rollins avait rencontré le Modern Jazz Quartet en octobre 1953 (voir In a Sentimental Mood qui ouvre le volume 1). Kenny Clarke y occupait alors le poste de batteur et l’ensemble ne comptait guère que deux albums à son palmarès. Cinq ans plus tard la donne a changé. De débutant prometteur, Sonny Rollins était devenu la figure de proue du ténor moderne ; le M.J.Q. où Connie Kay a succédé à Kenny, comptait parmi les ensembles-phares du jazz contemporain. Le premier pratiquait un jazz dur, d’une belle agressivité à l’occasion ; le second incarnait le “jazz de chambre ». Leur confrontation, apparemment contre-nature, se déroula devant le public du Music Inn (Lennox, Massachussets) où, depuis 1957, John Lewis présidait aux destinées d’une école de jazz. Un lieu où, au mois d’août durant trois semaines, se pressaient les invités allant de Jimmy Giuffre à Ornette Coleman en passant par Dizzy Gillespie et Duke Ellington. Concerts, jam sessions informelles, tables rondes animaient ces séjours.

Connaissant les préventions entretenues par Rollins envers les pianistes, John Lewis prit garde à ne pas outrepasser sa fonction d’accompagnateur. Détendu, d’humeur conciliante, Rollins s’amusa autant à terminer You Are Too Beautiful par une coda surprenante qu’à montrer sur Doxy ses qualités de swingman.

Accompagné seulement de Percy Heath et Connie Kay, il s’attaqua à I’ll Follow My Secret Heart, une œuvre de Noel Coward interprétée à l’origine par Yvonne Printemps. L’une de ces chansons oubliées qu’il prenait plaisir à explorer. Connaissant le goût de Rollins pour les rythmiciens extravertis, d’aucuns auraient pu craindre que l’art raffiné de Connie Kay ne se révèle inadéquat. Il n’en fut rien. Ses ponctuations subtiles, jointes à la solidité de Percy Heath, fournirent un soutien parfois inattendu, toujours juste.

Les virages à la corde de son discours, joints aux fragmentations dont il l’émaillait, alors même qu’il prenait pour prétexte des chansons de charme, étaient souvent considérés comme autant de sarcasmes. Rollins s’en défendit disant ne jamais vouloir tourner en dérision des mélodies qu’il aimait et interprétait, conscient, qu’avec un peu de chance, certaines d’entre elles pourraient acquérir une certaine densité par ses soins. Ainsi The Chapel in the Moonlight.

Au mois d’octobre, Rollins était revenu en Californie assurer une série d’engagements à Los Angeles et San Francisco, tout en participant au premier Festival de Monterey - une photo le montre sur scène en compagnie de Dizzy Gillespie, Benny Carter, Buddy de Franco, Gerry Mulligan, Ray Draper, Junior Mance et Lex Humphries.

Rollins profitera de l’occasion pour graver un album produit par Lester Koenig (déjà responsable de « Way Out West »). « Il y avait des gars avec lesquels j’avais envie de jouer, Barney [Kessel] parce qu’il avait été un partenaire de Bird et aussi en raison de son jeu personnel, Hamp [Hampton Hawes] que je suis toujours allé voir lorsque j’étais sur la côte ouest - je le trouvais très inventif. J’ai joué en club avec Leroy [Vinnegar] doté d’un sonorité puissante et d’une forte présence. Victor [Feldman] était quelqu’un de bien et, naturellement Shelly [Manne] avec lequel j’avais pris tellement de bon temps sur « Way Out West » (3). »

Composé en 1936 par Billy Hill, The Chapel in the Moonlight, connu ici sous le titre La chapelle au clair de lune grâce à Léo Marjane et Tino Rossi, avait trouvé une seconde jeunesse en 1954 grâce à Kitty Kallen qui en avait fait un tube. Un support idéal pour que Rollins puisse témoigner de sa déférence envers les « grands anciens », Coleman Hawkins et Don Byas.

Le troisième jour, en attendant Hampton Hawes et Shelly Manne en retard, Rollins, Kessel et Leroy Vinnegar s’amusent sur… How High the Moon. À leur insu les magnétophones tournent, préservant par le plus grand des hasards, une interprétation qui, à aucun moment, ne se ressent du poids que chaque séance en studio faisait peser sur les épaules de Rollins.

Basée sur un répertoire quelque peu surprenant - The Chapel in the Moonlight côtoie Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody et I’ve Found a New Baby -, la musique contenue dans « Sonny Rollins and The Contemporary Leaders » ne laissait guère présager de la suite des événements.

De retour à New-York, Rollins monta un quartette éphémère avec Freddie Hubbard, entama un engagement au « Five Spot » auquel il renoncera au bout de huit jours tellement Mingus qui s’y produisait en alternance, se montrait odieux, puis quitta les Etats-Unis en compagnie d’Henry Grimes et de Pete LaRocca.

Rollins : « Je suis venu en Europe pour avoir une chance de me ressaisir et pour étendre mes connaissances (4). » Consulter la presse spécialisée hexagonale permet de se faire une idée de la manière dont Rollins était perçu ici. Une certaine suspicion transparait dans l’article signé Kurt Mohr pour « Jazz-Hot », « Que nous réserve Rollins ? » : « Souhaitons seulement qu’il ne présume pas trop de ses possibilités et qu’il nous présente maintenant le produit fini, prêt à être consommé. Il y aura de quoi se régaler. » Au mois d’avril, dans la même revue, « Pour ou contre le trio Sonny Rollins » dressait un bilan de son passage, basé sur un concert à l’Olympia où il partageait l’affiche avec Horace Silver. Aucun écho de son bref séjour au Club Saint Germain où, coiffé à « l’iroquois », Rollins ressuscitait le meilleur du Village Vanguard devant un public dont le nombre, autant qu’il m’en souvienne, n’avait que peu de rapport avec celui que drainaient les Messengers rue Saint-Benoît. De son passage en France, il ne restera que l’enregistrement privé d’un concert donné dans un club d’Aix-en-Provence. Trois interprétations mémorables dépassant chacune le quart d’heure, pour lesquelles Kenny Clarke remplaçait Pete LaRocca.

Revenu aux Etats-Unis, Rollins dépannera son ami Thelonious Monk en mal de saxophoniste au Five Spot puis, au mois d’août, annoncera son intention d’abandonner la scène du jazz. À presque trente ans, il doute, persuadé de ne pas mériter les épithètes élogieuses qui lui sont décernées. Il sait ne pas avoir encore dominé toutes les possibilités de son saxophone et souffre d’un certain éparpillement de sa personnalité. « Ce n’était pas comme si je jouais mal, je savais juste que je pouvais faire mieux, qu’il fallait que je fasse mieux […] Ces jeunes types comme Ornette Coleman et Coltrane était en train de monter. Je me suis dit « Sonny, il vaudrait mieux que tu arrives à coordonner tout ton bazar parce que ces gars-là, ils ont quelque chose à dire (5). »

Le 17 novembre 1959, le quartette d’Ornette Coleman avait débuté au Five Spot, salué par une partie de l’intelligentsia new-yorkaise. Son rival et néanmoins ami, John Coltrane, venait de sortir « Giant Steps », un album qui faisait parler de lui. Sonny Rollins les connait bien tous deux et les a fréquentés. Ce qu’ils font l’interpelle sans pour autant lui donner vraiment envie de changer son fusil d’épaule. Le problème est ailleurs. Il lui faut dompter nombre de ces démons qu’il abrite, ainsi qu’Alain Gerber l’évoque dans « Un ailleurs où aller ». Sonny Rollins va donc arrêter sa carrière publique, étudier la composition et pratiquer son instrument jusqu’à ce qu’il n’ait plus de secrets pour lui. Durant deux années, il vivra de ses royalties et du salaire de son épouse, en l’occurrence celui d’une secrétaire.

« À cette époque j’occupais un petit appartement dans le Lower East Side et il me fallait pratiquer mon instrument sans pour autant déranger les voisins. Un jour, je me promenais aux alentours du pont (le Williamsburg Bridge) et je me suis dit « eh bien, voilà un endroit épatant pour répéter ». J’ai pris l’habitude de venir y prendre du bon temps. Les gens arrivaient, s’arrêtaient, repartaient. C’était épatant. J’ai trouvé là un peu de paix et de tranquillité ; les seuls instruments avec lesquels j’étais en concurrence étaient les cornes des bateaux (6). » Un jour, le journaliste Ralph Berton le croisa là par hasard et le raconta dans « Metronome » sous forme d’une fiction que d’aucuns surent décripter. En août 1961, Sonny Rollins annonçait son retour.

Il le concrétisera au mois de novembre, à la « New York Jazz Gallery », rasséréné par l’accueil qui lui avait été fait lors de son apparition à une soirée donnée au bénéfice de la famille du trompettiste Booker Little récemment disparu. « Vous ne serez pas surpris lorsque vous m’entendrez, je joue exactement comme je le faisais avant. J’estime seulement avoir acquis plus de contrôle sur moi-même et sur mon instrument, je pense que vous pourrez vous en rendre compte, mais rien d’autre n’est changé (7) ».

Rollins s’était présenté à la tête d’un quartette dans lequel, à la place du piano, officiait une guitare tenue par Jim Hall. Un choix qui faisait de ce dernier son interlocuteur privilégié au sein d’une formation devenue racialement mixte. Une option qui, de la part de certains de ses pairs, ne vaudra pas que des compliments à Rollins.

Pourquoi Jim Hall ? « D’abord, parce que je voulais un son plus léger. Je désirais un peu plus de liberté. Un piano peut être contraignant. C’est pourquoi je voulais une guitare, un instrument qui l’était moins. J’avais rencontré Jim deux fois, sur la côte ouest lorsqu’il était avec Chico Hamilton. puis à New York avec Jimmy Giuffre. Je l’admirais ; ce n’était pas quelqu’un qui avait les deux pieds dans le même sabot, vous savez. Je pensais que c’était un bon, bon musicien. J’aime Jim Hall (8) ». Une admiration réciproque : « Rollins est tellement bon que l’on en reste bouche bée. Sa maîtrise de la forme, spécialement durant un long solo, me laisse pantois (9) ».

À leurs côtés, Bob Cranshaw à la basse qui deviendra l’un des plus fidèles accompagnateurs de Rollins depuis que, au cours d’un concert à Chicago, s’était découverte leur complicité. Tenait la batterie Walter Perkins qui cédera son tabouret à Ben Riley, Harry T. Saunders puis finalement à Billy Higgins au long des séances destinées aux premiers albums enregistrés pour RCA Victor. Aguichés par l’aura entourant Rollins après « l’affaire du pont », les responsables du label l’avait pris sous contrat. Sans trop savoir d’ailleurs ce qu’ils allaient faire de leur nouveau poulain.

« Bon, souvenez-vous, quand j’ai enregistré « The Bridge », je m’étais tenu un certain temps à l’écart de la scène du jazz, aussi je n’étais marqué par rien de ce qui était survenu autour de moi.

Je veux dire que tout venait de moi et du groupe, vous comprenez […] Oui, j’aime beaucoup « The Bridge ». Beaucoup de gens l’aiment (10) ». À l’époque, la critique fit pourtant la fine bouche.

Plus qu’une métamorphose, les subtilités rythmiques introduites par Rollins, sa maîtrise des nuances, la liberté raisonnée de langage présente dans The Bridge marquaient en fait une étape. Une façon de reprendre sa respiration.

Rollins n’hésitait plus, par instant, à choisir le ton de la confidence. Ainsi dans God Bless the Child où les solos et contrechants de Jim Hall, ses réparties aussi, contribuaient à faire de leur version l’une des plus émouvantes qui soit.

Une telle interaction conserve toute son efficacité sur Don’t Stop the Carnival, un calypso jubilatoire que certains s’obstineront à qualifier de bossa nova. Dans l’album « What’s New », seul The Night Has a Thousand Eyes avait quelque chose à voir avec la nouvelle musique brésilienne. Durant presque une décennie, plusieurs millions de téléspectateurs l’auront entendu brièvement chaque semaine, au générique de l’émission de Bernard Pivot, « Bouillon de culture ». Une telle utilisation ne leur donnait guère l’occasion d’apprécier le remarquable chorus de Jim Hall.

Dévolu seulement aux bons soins de Rollins, Bob Cranshaw et Candido, Jungoso en renouant quelque peu avec une certaine véhémence, annonçait des lendemains qui chanteraient différemment. Après une introduction « à suspense », un long dialogue ténor/conga, suivi d’un stop chorus, mettait en lumière l’orientation nouvelle du jeu de Rollins ; percussif en osmose avec Candido, jouant des silences, privilégiant souvent le son au détriment du discours.

« Le “Bridge Group » appelé « Sonny Rollins and Company, » c’était très bien et correspondait à mes besoins d’alors mais, à partir d’un certain moment, il ne me suffisait plus. Aussi j’ai changé d’orchestre – je l’ai fait toute ma vie. Je voulais jouer en compagnie de Don Cherry avec lequel je m’étais entraîné depuis sa venue à New York. C’était la prochaine chose que je devais faire à ce moment-là (11). » Avec Don Cherry et Billy Higgins, Rollins annexait purement et simplement la moitié du quartette d’Ornette Coleman alors que Bob Cranshaw et Henry Grimes alternaient à la basse. À l’issue d’un essai, Jim Hall estima ne plus avoir de place dans ce nouvel orchestre et décida de s’en aller, au grand dam de Rollins.

Enregistré au « Village Gate », Doxy présente une image du nouvel ensemble. Les maniérismes du free jazz sont bien là : exposés ostensiblement bâclés, chorus décalés, rejet de toute séduction immédiate, interprétations d’une durée sans limite… Malgré cela, un doute s’installe. Pour apparemment libertaire que soit son discours, Rollins ne s’abandonne jamais ; à chaque instant il sait où il en est, où il va, sans se résigner à faire vraiment du passé table rase. Ce qui donne d’ailleurs à son discours d’autant plus de force subversive. Tombant plus souvent qu’à son tour dans le flou erratique, Don Cherry n’est pas un véritable interlocuteur mais tient plutôt auprès de Rollins un rôle de catalyseur. Il en est bien différemment de Billy Higgins, remarquable de bout en bout, tout comme Bob Cranshaw.

Le quartette Sonny Rollins/Don Cherry/ Henry Grimes/Billy Higgins entreprit une longue tournée européenne au long de laquelle tous les thuriféraires du free jazz saluèrent avec émotion la conversion de Rollins. Sans imaginer un seul instant qu’il s’agissait pour lui d’une expérience transitoire destinée à enrichir son langage et voir jusqu’où il pouvait aller trop loin. En restant lui-même bien entendu. Son association avec Don Cherry ne fit d’ailleurs pas long feu.

À la fin de 1966, Rollins enregistra l’album « East Broadway Run Down ». S’en suivit une nouvelle et longue mise entre parenthèses de sa carrière, consacrée à l’étude des philosophies de l’Inde et de l’Extrême-Orient. Il reviendra une nouvelle fois, impavide. « Vous savez, j’aime être quelqu’un de mystérieux : personne ne peut savoir ce que je vais faire dans l’avenir (12). »

Alain Tercinet

© 2015 Frémeaux & Associés

(1) Tam Fiofori, « Sonny Shines Again », Melody Maker, 24 juillet 1971.

(2) Bob Blumenthal - photographs by John Abbott, « Saxophone Colossus : A Portrait of Sonny Rollins », Abrams, New York, 2010 – Marc Myers, Jazz Wax, internet.

(3) in livret du coffret « Sonny Rollins –The Freelance Years », Riverside.

(4) Texte de pochette du LP « Sonny Rollins Trio in Stockholm 1959 », Dragon.

(5) Mark Jacobson, « Sonny Rollins, the Colossus », interview in Men’s Journal Magazine, sept. 2013.

(6) comme (1)

(7) Joe Goldberg, « Jazz Masters of the Fifties », Da Capo paperback, 1983.

(8) Bob Belden, « Sonny Rollins The Man », Down Beat, août 1997.

(9) Eric Nisenson, « Open Sky-Sonny Rollins and His World of Improvisation », St Martin’s Press, New York, 2000.

(10) Don Nelsen, « The Unassuming Jim Hall », Down Beat,

1 juillet 1965.

(11) Comme (10)

(12) Thierry Quenum, « Les chemins de la liberté », Jazz Magazine/JazzMan n° 641, septembre 2012.

SONNY ROLLINS Volume 2 - RANDOM TRACKNOTES

After leaving Max Roach’s group in May 1957, Sonny Rollins decided to make a record in front of an audience at the Village Vanguard, by way of highlighting his recently acquired status as a leader. After pondering a suitable format for a while, he chose a tenor/bass/drums trio in reference to the “Way Out West” album he’d made in California with Ray Brown and Shelly Manne. “When you are playing with a piano and a horn the pianist has a very dominant role and the pianist can dominate the direction that the music goes into. So a lot of times I was finding myself during that period being led by a lot of piano players into directions where I couldn’t really do my best, so I found it better to play without a piano.”(1)

He hired Donald Bailey on bass and Pete LaRocca to play drums; the session was for Blue Note, and the label set October 3 as the date for the recording (the Village Vanguard proposed a matinee and evening on that Sunday). But to Rollins’ ears the trio didn’t really sound the way he would have wanted. And so he replaced Bailey and LaRocca with Wilbur Ware and Elvin Jones, because he’d played with both of them in Chicago and they’d given him satisfaction. When October 3 came around, his new partners could only make it on the Sunday evening, and so two different trios would finally share the recording “A Night at the Village Vanguard.”

The first volume we devoted to Rollins in this series shows him playing Sonnymoon for Two with Ware and Elvin Jones, and here you can listen to them sharpening their claws on Old Devil Moon. Would E. Y. Harburgh have recognized the ballad he composed for the musical “Finian’s Rainbow”? Probably not, given the tension created by the dialogue between Sonny Rollins and Elvin Jones. The latter hadn’t yet unleashed those thunderbolts of his behind Coltrane, but here he convinces everyone he was getting ready to do just that… And Rollins also takes the opportunity to go a little further down the road, to see if he’s still got it all together while keeping a cool head.

He would say later that the records he made during this period were different from each other. Theme from Tchaikovsky’s Symphony Pathetic is confirmation of that, and it was recorded (on the initiative of Leonard Feather) in the same month as the above sessions at the Village Vanguard. Here Sonny plays with a velvet paw in the company of Gil Coggins, Wendell Marshall and Kenny Dennis, a docile rhythm-section to say the least. As for the presence of Jimmy Cleveland—not much of a “dinamitero” either—it’s just amusingly incidental… This was a hiatus before getting up steam.

“America is deeply rooted in Negro culture: its colloquialisms, its humor, its music. How ironic that the Negro, who more than any other people can claim America’s culture as his own, is being persecuted and repressed, that the Negro, who has exemplified the humanities in his very existence, is being rewarded with inhumanity.”

The above lines written by Sonny Rollins appeared on the rear cover of the Riverside LP “Freedom Suite”, and at the time they came close to provocation, even in the eyes of those fans with very high regard for him. Rollins, incidentally, would salute Orrin Keepnews for his courage in not hesitating to publish a controversial album.

Many years later, Rollins confessed that his own family’s political inclinations bordered on “Black Nationalism”, with his own grandmother even a disciple of Marcus Garvey, the advocate of a Return to Africa. So Sonny couldn’t remain indifferent to racial issues, all the more so since he’d recently been a victim of them: even though his reputation was secure and offers were pouring in, it was still impossible for him to find a New York apartment in his neighbourhood of choice.

To play the Freedom Suite, Rollins summoned two of his favourite partners, Oscar Pettiford and Max Roach. His work was made up of four parts juxtaposing several themes. The first, of eight bars, was taken at a medium tempo; the second, stated in 3/4, developed into a ballad in the course of the third movement. The Freedom Suite closed on a variant of the initial theme executed at a fast tempo. This finale was sustained by the interaction of three discourses, an innovative procedure in the late Fifties.

In the June 1959 issue of “The Jazz Review”, Dick Hadlock devoted a study to Rollins’ work in which he wrote, “The ‘Freedom Suite’ is a work of value from a triple viewpoint: it allows Rollins, in the first and third movements, to show he is a harmonic and lyrical improviser of the first rank; it offers a solution to the problem set by ‘jazz composition’ — until now, the works designated as such contented themselves with effects, more or less ‘jazzy’, which framed the soloists; and finally, in its fourth movement, it proposes a new level of collective improvisation […] The importance of the Suite resides in the great freedom it leaves to the performers.”

Concerning that “suite” concept, the period had seen precedents that were as successful in form as The Gambit composed by Charlie Mariano or Quartet by Bill Holman, both of which were written for Shelly Manne’s group, not to mention the Drum Suite allotted to Art Blakey. The originality of the Freedom Suite lay more in its execution than in its structure. Politically, on the other hand, it had a good two years’ lead over the famous, blistering attack called “We Insist, Freedom Now Suite”, from Max Roach and Oscar Brown Jr., in which Sonny’s idol Coleman Hawkins took part.

“[Hawkins’ “Body and Soul’] raised the whole level of jazz improvisation on any instrument and elevated the whole profile of jazz […] It’s hard today to fully appreciate how different it sounded when it hit Harlem jukeboxes in late 1939. On that three-minute record, Coleman took a popular torch song and, with his tenor saxophone, turned it into a personal statement without ever losing track of the original melody. Wow, that was completely new, and it really changed me.” (2) Rollins had heard Body and Soul at the age of ten, on the sidewalk outside the Big Apple Bar on the corner of 135th Street and Seventh Avenue.

What finer tribute could he make to Hawkins? He picks up the latter’s favourite theme a cappella in reference to Picasso, another of his masterpieces. Rollins had already tempted fate with It Could Happen to You (cf. Vol. 1). If that was a success, Body and Soul goes even further, both in its richness of melody and in its rhythmical perfection. As for the theme, Rollins behaves in the manner of Braque or Picasso who, in the early days of Cubism, took pains to present in a single work the different angles from which an object can be seen. The whole is delivered with a sound which Miles Davis described as unique in contemporary jazz. Body and Soul belonged to a session that was already out of the ordinary.

Once again solicited by Leonard Feather, Rollins had chosen two formulae. For the first he summoned only bassist Henry Grimes and drummer Specs Wright, a great brush-specialist. On Manhattan, a 1925 standard by Richard Rogers and Lorenz Hart, restored to fashion a quarter of a century later thanks to the film “Words and Music”, Rollins takes a stroll wherever his fancy takes him, with Specs Wright playing unobtrusively. As usual, with developments that are sometimes unsettling, he allows a glimpse of snatches of melody scattered like as many beacons.

Second formula, the alternative: for the first and only time in his career, Sonny Rollins was to be confronted by a large orchestra in playing four pieces. The man in charge, Ernie Wilkins, decided to use only eight brass instruments and a rhythm section; their priority was to punctuate and stimulate the proceedings. Individual contributions were reduced to a minimum from everybody, except René Thomas, for whom Rollins had the highest esteem. As a result, he shows himself to his best advantage in both Who Cares? and Grand Street where, on cornet, Nat Adderley also speaks his mind. The statement and the final reprise of the latter piece, an original composition, were entrusted to Rollins accompanied on tuba by Don Butterfield, to whom Ernie Wilkins had given an essential role throughout the session (a very welcome initiative).

For his first album under his own name, Sonny Rollins had met the Modern Jazz Quartet in October 1953 (cf. In a Sentimental Mood, the opener in Vol. 1). Kenny Clarke was the M.J.Q.’s drummer then, and the quartet had as yet recorded only two albums. Things had changed five years later. Rollins was no longer a promising newcomer, but the figurehead of modern tenor; and the M.J.Q., with Connie Kay having replaced Clarke, was now a contemporary jazz ensemble which clearly stood out from others. The former practised a hard jazz that was occasionally handsomely aggressive; the latter incarnated “chamber jazz”. Their confrontation, apparently counter to nature, took place in front of the audience at Music Inn in Lennox, Massachusetts where, since 1957, John Lewis had been presiding over the destinies of a jazz school; for three weeks in August each summer, the school had seen guests walking through the doors—from Jimmy Giuffre to Ornette Coleman, Dizzy Gillespie or Duke Ellington—for concerts, informal jam sessions and various round-table discussions.

Knowing Sonny Rollins’ reservations concerning pianists, John Lewis took great care not to overstep the mark in his role accompanying the tenor. Relaxed and in a good mood, Rollins sounds as though he’s having as much fun bringing You Are Too Beautiful to an end with a surprising coda, as he does showing his swing-talents on Doxy.

Accompanied by Percy Heath and Connie Kay alone, Sonny tackles I’ll Follow My Secret Heart, a Noel Coward piece originally performed by Yvonne Printemps and one of those forgotten songs that Sonny delights in exploring. Knowing Rollins’ taste for extrovert rhythms, some people might have feared that the refined artistry of Connie Kay could turn out to be inadequate, but that isn’t the case at all: his subtle punctuation in combination with Percy Heath’s solid bass provides expert support of constant precision.

The twists Sonny played when steering through his discourse—he could take corners hard—together with the fragments with which he studded it (even when songs of charm were his pretext), were often considered to be sarcasm. Rollins pleaded not guilty, stating that ridicule was never his intention with the melodies he loved and played; on the contrary, he was well aware that some of these could even acquire a certain density if he took care of them. He does just that in The Chapel in the Moonlight.

In October Rollins had returned to California for a series of bookings in Los Angeles and San Francisco while also taking part in the first edition of the Monterey Festival (a photograph shows him onstage in the company of Dizzy Gillespie, Benny Carter, Buddy de Franco, Gerry Mulligan, Ray Draper, Junior Mance and Lex Humphries.) He would take advantage of his autumn visit to record an album produced by Lester Koenig, who’d already been responsible for “Way Out West”. As Sonny said, “These were guys I wanted to play with. I wanted to play with Barney because he had played with Bird, but I wanted to play with him, just for him too. Hamp’ I always went to see when I was on the Coast. I thought he was very inventive. Leroy I played with at some clubs. He had a great sound, a great presence. Victor was a nice cat, and, of course, Shelly, who I had such a good time with on ‘Way Out West’.”(3)

Composed in 1936 by Billy Hill, The Chapel in the Moonlight had enjoyed a second youth in 1954 thanks to Kitty Kallen, who had a hit with it. The song was ideal material for Rollins to show his deference to such great “elders” as Coleman Hawkins and Don Byas. On day three of recording, Hampton Hawes and Shelly Manne were late; to kill time, Rollins, Barney Kessel and Leroy Vinnegar decided to have some fun with… How High the Moon. They didn’t know it, but the tape-machines were spinning and so, purely by chance, their performance was preserved. At no time at all does Rollins’ playing feel the weight which usually fell on his shoulders every time he led a session. Based on some rather surprising choices—The Chapel in the Moonlight appears alongside Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody and I’ve Found a New Baby—the music in “Sonny Rollins and The Contemporary Leaders” hardly gave an inkling of what was to come later.

Back in New York, Rollins set up a short-lived quartet with Freddie Hubbard and then started a series of gigs at the “Five Spot”, only to renounce after a week because Mingus, who alternated appearances with him there, was being so odious; Rollins then left the United States in the company of Henry Grimes and Pete LaRocca.

“I’ve come to Europe to get a chance to get hold of myself and to expand my knowledge,” said Rollins. (4) Taking a look at France’s specialist-press gives you an idea of how Rollins was seen over there. A kind of suspicion transpires in the article Kurt Mohr wrote for “Jazz-Hot” (under the title, “What does Rollins have in store for us?”) saying, “Let’s just hope he doesn’t overestimate his abilities, and that now he’ll give us the finished product ready for consumption. It’ll be a feast.” The same journal, in April, carried an article called “For or against the Sonny Rollins trio”, which assessed his visit on the basis of one concert at The Olympia where he shared the bill with Horace Silver: there was no echo of his brief stay at the Club Saint Germain where, sporting a Mohican haircut, Rollins resuscitated the best of the Village Vanguard for an audience whose numbers, as far as I can remember, had little to do with the size of the crowd drawn by the Messengers when they were there. The only trace of Rollins’ French visit would be a private recording of a gig he played at a club in Aix-en-Provence: three memorable performances, each lasting some fifteen minutes, with Kenny Clarke in Pete LaRocca’s seat.

Back in the States, Rollins would come to the rescue of his friend Thelonious Monk (he needed a saxophonist at the Five Spot) before, in August, he announced his intention to leave the jazz scene. Aged almost thirty, he was having doubts, convinced that he didn’t deserve the words of praise that were being heaped upon him. He knew he hadn’t yet dominated all of his saxophone’s possibilities, and he was suffering from a certain dissipation of his personality. “It wasn’t like I was playing bad. I just knew I could get better, that I had to get better (…) These young guys like Ornette Coleman and Coltrane were coming up. I told myself, ‘Sonny, you better get your shit together, because these cats have something to say.’”(5)

Ornette Coleman’s quartet had opened at the Five Spot on November 17th 1959, hailed by some of the New York intelligentsia. His rival John Coltrane (he was a friend, all the same), had just released “Giant Steps”, an album that was being talked about. Sonny Rollins knew them both and had been around them often. What they were doing raised his eyebrow, but didn’t really make him want to change for all that. The problem lay elsewhere. He had to tame a number of the demons living within, as Alain Gerber notes in his accompanying essay, “Un ailleurs où aller” [”A somewhere else to go”]. So Sonny Rollins would bring his public career to a halt, study composing, and practise his instrument until it held no more secrets for him. For two years he would live from his royalties and his wife’s salary as a secretary.

“At the time I was living in a small apartment on the lower East Side and I had problems practising without disturbing the neighbors and everybody. And so I just happened to take a walk across the bridge one day and I said, ‘Gee, it’s a groovy place to practise. I used to go up there and have a great time… people would come by and stop and go on. It was great. It was that I had found some peace and quiet, and the only horns I had to compete with were the horns of the ships.”(6) He was referring to the Williamsburg Bridge. Journalist Ralph Berton went past him one day by chance and told the story in “Metronome” in a fictional form which some were able to decipher. In August 1961, Sonny announced his return.

The return became concrete that November, at the “New York Jazz Gallery”, with his serenity recovered thanks to the welcome he’d been given when appearing at a benefit-night for the family of recently-deceased trumpeter Booker Little. “You won’t be surprised when you hear me, I’m playing just about the way did before, only I think much better. I have more control over myself and over my instrument and I think you’ll be able to hear that, but nothing else is changed.”(7)

Rollins had turned up leading a quartet where the piano was replaced by the guitar of Jim Hall. The choice made Hall his privileged partner in a group that was now racially mixed; and that option didn’t earn Rollins only compliments from his peers either.

Why Jim Hall? “Number one, because I wanted a more airy sound. I wanted a little more freedom. A piano can be constricting. That’s why I wanted a guitar, because I felt that a guitar was not as constricting as a piano. I had met Jim a couple of times before, when I was on the West Coast and he was with Chico Hamilton. Then I saw him in New York with Jimmy Giuffre. I admired him and he was no slouch musician, you know. I thought he was a good, good musician. I love Jim Hall.”(8) The admiration was mutual: “Rollins is so good that he leaves you with your mouth open. His hold on form, especially in a long solo, really floors me.”(9)

Alongside them were bassist Bob Cranshaw – who went on to become one of Sonny’s most faithful accompanists after they discovered how well they got on together one night at a concert in Chicago – and drummer Walter Perkins, who would be replaced by Ben Riley, Harry T. Saunders, and finally Billy Higgins, in the course of the sessions which produced Rollins’ first albums for… RCA Victor, whose management had signed Rollins after being tempted by the aura which surrounded him after the famous “Bridge Affair”. The fact is, they didn’t really know what to do with their new protégé.

“Well, remember, when I made ‘The Bridge’, I was sort of away from the jazz scene for a while, so I probably didn’t reflect anything really that was happening around me so much. I mean, it was strictly coming from me and the group, you know (…) Yeah, I like ‘The Bridge’ a lot. A lot of people like that.”(10) At the time, however, the critics turned their noses up at it. More than a metamorphosis, The Bridge was a bookmark for a chapter where Rollins introduced rhythmical subtleties, showed his mastery of nuance, and made people notice the reasoned freedom of language which was present in his playing. It was his pause for breath. At times Rollins was no longer hesitating to choose a confidential tone. Listen to God Bless the Child, where Jim Hall’s solos and descants, his repartee, too, contributed to make their version of this a most moving one.

Interaction like this remains just as efficient on Don’t Stop the Carnival, an exultant calypso (some people would stubbornly insist on referring to it as bossa nova.) On the album “What’s New”, only The Night Has a Thousand Eyes had anything to do with Brazil’s new music. For almost a decade, several million French TV viewers would briefly hear it every week on a popular cultural show (but they hardly heard anything of the remarkable chorus which Jim Hall played on the tune.)

Left in the capable hands of Rollins, Bob Cranshaw and Candido, Jungoso heralded a different song in days to come, even though it renews with a certain kind of vehemence. After a “cliff-hanger” introduction, a long tenor/conga dialogue followed by a stop chorus was throwing some light on the new direction which Rollins’ playing was taking: percussive (here in osmosis with Candido), using rests, and often favouring the sound to the detriment of the discourse.

“The ‘Bridge Group’, which was called Sonny Rollins and Company, that was okay and it served my needs at the moment, but it wasn’t enough for my mind after a point. So I changed the band. I’ve been changing bands all my life. I wanted to play with Don Cherry, who I had been practising with ever since he came to New York. So that was the next thing I could do, at the moment.”(11) With Don Cherry and Billy Higgins, Rollins simply annexed one half of Ornette Coleman’s quartet, while Bob Cranshaw and Henry Grimes alternated on bass. After trying it for a while, Jim Hall considered there was no room for him in this new band and decided to leave, much to Sonny Rollins’ dismay.

Recorded at the Village Gate, Doxy paints a picture of the new ensemble. The mannerisms of free jazz are well in evidence: themes ostensibly stated in a botched way, out-of-sync choruses and, rejecting the notion of immediate seduction, performances that could last indefinitely… Despite which, doubts settled in. However libertarian his discourse might appear, Rollins never let himself go entirely; at each instant he knew where he was and where he was going, and he didn’t resign himself to put the past entirely behind him. This was also what gave his discourse such subversive strength, incidentally. Often stumbling into an erratic blur, Don Cherry is not an authentic conversation-partner, but plays rather the role of catalyst alongside Rollins. Which is not the case at all with Billy Higgins; he’s remarkable from beginning to end, as is Bob Cranshaw.

The quartet made up of Sonny Rollins, Don Cherry, Henry Grimes and Billy Higgins undertook a lengthy European tour throughout which every free jazz sycophant saluted Rollins’ conversion with great emotion. Not for a moment did they imagine that Rollins considered it a transitory experiment aimed at enhancing his language, to see just how far he could go before he went too far… while remaining himself, of course. His association with Don Cherry consequently didn’t last that long.

At the end of 1966 Sonny recorded the album “East Broadway Run Down”. It was followed by another, lengthy period in which he put his career on hold and spent the time studying the philosophies of India and the Far East. He would return once more, unruffled, to say, “You know, I like being someone mysterious: nobody can know what I’m going to do in the future.”(12)

Adapted by Martin Davies from the French text of Alain Tercinet

© 2015 Frémeaux & Associés

(1) Tam Fiofori, “Sonny Shines Again”, Melody Maker, July 24, 1971.

(2) Bob Blumenthal (photographs by John Abbott), “Saxophone Colossus: A Portrait of Sonny Rollins”, Abrams, New York, 2010 – Marc Myers, Jazz Wax, internet.

(3) From the booklet in the boxed set “Sonny Rollins –The Freelance Years”, Riverside.

(4) Sleeve-notes to the LP “Sonny Rollins Trio in Stockholm 1959”, Dragon.

(5) Mark Jacobson, “Sonny Rollins, the Colossus”, an interview in Men’s Journal Magazine, Sept. 2013.

(6) ibid. (1)

(7) Joe Goldberg, “Jazz Masters of the Fifties”, Da Capo paperback, 1983.

(8) Bob Belden, “Sonny Rollins The Man”, Down Beat, August 1997.

(9) Eric Nisenson, “Open Sky-Sonny Rollins and His World of Improvisation”, St Martin’s Press, New York, 2000.

(10) Don Nelsen, “The Unassuming Jim Hall”, Down Beat, July 1, 1965.

(11) ibid. (10)

(12) Thierry Quenum, “Les chemins de la liberté”, Jazz Magazine/JazzMan N° 641, September 2012.

« Un ailleurs où aller. »

Sonny Rollins

“A somewhere else to go to.”

Sonny Rollins

CD 1 (1957-1958)

SONNY ROLLINS TRIO & QUINTET (3 & 4/11/1957)

1 OLD DEVIL MOON (B.Lane-E.Y.Harburg) 7’43

2 Theme from TCHAIKOVSKY’S SYMPHONY PATHETIC (P.I.Tchaikovsky) 5’55

SONNY ROLLINS TRIO “Freedom Suite” (7/03/1958)

3 FREEDOM SUITE (T.W.Rollins) 19’34

SONNY ROLLINS – tenor saxophone solo (10/07/1958)

4 BODY AND SOUL (Eyman-Green-Heyman-Sour) 4’19

SONNY ROLLINS TRIO & “BIG BRASS” (10 & 11/07/1958)

5 MANHATTAN (R.Rodgers-L.Hart) 4’33

6 GRAND STREET (T.W.Rollins) 5’56