- Notre Catalogue

- Philosophie

- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui

- Histoire de la philosophie (PUF)

- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray

- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry

- La pensée antique

- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui

- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens

- Histoire

- Livres

- Sciences Humaines

- Paroles historiques

- Livres audio & Littérature

- Notre Catalogue

- Jazz

- Blues - R'n'B - Soul - Gospel

- Rock - Country - Cajun

- Chanson française

- Musiques du monde

- Afrique

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- Antilles

- Caraïbes

- Cuba & Afro-cubain

- Mexique

- Amérique du Sud

- Tango

- Brésil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Espagne

- Yiddish / Israël

- Chine

- Tibet / Népal

- Asie

- Océan indien / Madagascar

- Japon

- Indonésie

- Océanie

- Inde

- Bangladesh

- URSS / Chants communistes

- Musiques du monde / Divers

- Musique classique

- Compositeurs - Musiques de film - B.O.

- Sons de la nature

- Notre Catalogue

- Jeunesse

- Philosophie

- Nouveautés

- Comment commander ?

- Recevoir le catalogue

- Manifeste

- Dictionnaire

- Notre Catalogue

- Philosophie

- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui

- Histoire de la philosophie (PUF)

- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray

- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry

- La pensée antique

- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui

- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens

- Histoire

- Livres

- Sciences Humaines

- Paroles historiques

- Livres audio & Littérature

- Notre Catalogue

- Jazz

- Blues - R'n'B - Soul - Gospel

- Rock - Country - Cajun

- Chanson française

- Musiques du monde

- Afrique

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- Antilles

- Caraïbes

- Cuba & Afro-cubain

- Mexique

- Amérique du Sud

- Tango

- Brésil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Espagne

- Yiddish / Israël

- Chine

- Tibet / Népal

- Asie

- Océan indien / Madagascar

- Japon

- Indonésie

- Océanie

- Inde

- Bangladesh

- URSS / Chants communistes

- Musiques du monde / Divers

- Musique classique

- Compositeurs - Musiques de film - B.O.

- Sons de la nature

- Notre Catalogue

- Jeunesse

- Philosophie

- Nouveautés

- Comment commander ?

- Recevoir le catalogue

- Manifeste

- Dictionnaire

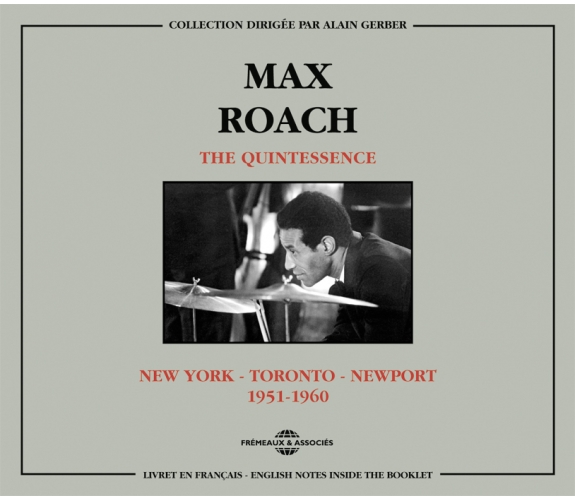

NEW YORK - TORONTO - NEWPORT 1951-1960

MAX ROACH

Ref.: FA292

EAN : 3448960229227

Direction Artistique : ALAIN GERBER

Label : Frémeaux & Associés

Durée totale de l'œuvre : 2 heures 24 minutes

Nbre. CD : 2

NEW YORK - TORONTO - NEWPORT 1951-1960

On parle sans indulgence des artistes qui ont forcé leur talent : le plus grand talent de Max Roach aura été de se réclamer l’impossible, avec une obstination farouche.

La suprême élégance qu’il affiche fut son luxe. Pour le reste, il ne daigna enfoncer que des portes fermées à double tour.

Alain GERBER

Les coffrets « The Quintessence » jazz et blues, reconnus pour leur qualité dans le monde entier, font l’objet des meilleurs transferts analogiques à partir des disques sources, et d’une restauration numérique utilisant les technologies les plus sophistiquées sans jamais recourir à une modification du son d’origine qui nuirait à l’exhaustivité des informations sonores, à la dynamique et la cohérence de l’acoustique, et à l’authenticité de l’enregistrement original.

Chaque ouvrage sonore de la marque « Frémeaux & Associés » est accompagné d’un livret explicatif en langue française et d’un certificat de garantie.

People show no leniency when speaking of artists who have forced their talent; Max Roach’s greatest talent was his fiercely stubborn claim to represent the impossible. The supreme elegance he displayed was his luxury.

As for the rest, the only doors he deigned to break down were those under lock and key.

Alain GERBER

Frémeaux & Associés’ « Quintessence » products have undergone an analogical and digital restoration process which is recognized throughout the world. Each 2 CD set edition includes liner notes in English as well as a guarantee. This 2 CD set present a selection of the best recordings by Max Roach between 1951 and 1960.

DROITS : FREMEAUX & ASSOCIES / DP

NEW YORK - PARIS (1949-1960)

STOCKHOLM - NEW YORK - PARIS 1938 - 1949

NEW-YORK - PARIS 1947-1959

-

PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en

-

1Fine and DandyMax Roach - The George Wallington Trio00:03:031951

-

2Trinkle TinkleMax Roach - Thelonius Monk Trio00:02:501952

-

3CherokeeMax Roach - Bud Powell Trio00:04:561953

-

4Salt PeanutsMax Roach - The Quintet of the Year00:07:491953

-

5MildamaMax Roach - Clifford Brown and Max Roach Trio00:04:351954

-

6Hangover TriangleMax Roach - Herbie Nichols Trio00:04:011955

-

7Percussion DiscussionMax Roach - Charlie Mingus00:08:391955

-

8Just One of Those ThingsMax Roach Quintet00:07:201957

-

9Valse HotMax Roach Quintet00:14:251957

-

10Facts About MaxMax Roach - and The Lighthouse All Stars00:04:481957

-

11Après-vous (Au Private)Max Roach Four00:04:191957

-

12Creackle HutMax Roach Four00:05:511958

-

PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en

-

1Shadow WaltzMax Roach - Sonny Rollins Trio00:04:191958

-

2Parker's MoodMax Roach Quartet00:08:241958

-

3A Night in TunisiaMax Roach Quintet00:08:241958

-

4ConversationMax Roach00:03:521958

-

5FilideMax Roach Quintet00:07:101958

-

6MilestonesMax Roach - Booker Little Four00:05:331958

-

7Pieces of QuicyMax Roach Quintet00:03:201958

-

8A Helluya TownMax Roach - George Russel and His Orchestra00:05:041958

-

9TympanallyMax Roach Quintet00:04:551959

-

10LepaMax Roach Quintet00:02:111959

-

11Figure EightsMax Roach - Buddy Rich00:04:331959

-

12JunkaMax Roach - Sonny Rollins Trio00:06:101960

-

13TriptychMax Roach - Abbey Lincoln00:08:071960

Max ROACH FA292

COLLECTION DIRIGÉE PAR ALAIN GERBER

MAX ROACH

THE QUINTESSENCE

NEW YORK - TORONTO - NEWPORT 1951-1960

DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY

CD 1 (1951-1958)

1. FINE AND DANDY (Swift-James) (Savoy MG 12081) 3’01

THE GEORGE WALLINGTON TRIO : George WALLINGTON (p) ; Curly RUSSELL (b) ; Maxwell ROACH (dm). New York City, 21/11/1951

2. TRINKLE TINKLE (T.Monk) (Prestige 838/mx.399) 2’48

THELONIOUS MONK TRIO : Thelonious MONK (p) ; Gary MAPP (b) ; Max ROACH (dm).

New York City, 18/12/1952

3. CHEROKEE (R.Noble) (Debut DLP 3) 4’54

BUD POWELL TRIO : Earl “Bud” POWELL (p) ; Charles MINGUS (b) ; Max ROACH (dm).

“Massey Hall” concert, Toronto (Can), 15/05/ 1953

4. SALT PEANUTS (J.B.Gillespie-K.Clarke) (Debut DLP 2) 7’47

THE QUINTET OF THE YEAR : J.B. “Dizzy” GILLESPIE (tp) ; Charles “Bird” PARKER (as) ; Bud POWELL (p) ; Charles MINGUS (b) ; Max ROACH (dm). “Massey Hall” concert, Toronto, 15/05/1953

5. MILDAMA (M.Roach) (EmArcy MG 36008) 4’33

CLIFFORD BROWN – MAX ROACH QUINTET : Clifford BROWN (tp) ; Harold LAND (ts) ; Richie POWELL (p) ; George MORROW (b) ; Max ROACH (dm). New York City, 6/08/1954

6. HANGOVER TRIANGLE (H.Nichols) (Blue Note BLP 1519) 3’59

HERBIE NICHOLS TRIO : Herbie NICHOLS (p) ; Al McKIBBON (b) ; Max ROACH (dm).

Hackensack (NJ), 1/08/1955

7. PERCUSSION DISCUSSION (C.Mingus-M.Roach) (Debut DLP 123) 8’37

CHARLES MINGUS – MAX ROACH : Duo/duet basse/bass & drums. New York City, 1955

8. JUST ONE OF THOSE THINGS (C.Porter) (EmArcy MG 36098) 7’18

9. VALSE HOT (T.Rollins) (EmArcy MG 36108) 14’23

MAX ROACH PLUS FOUR (8) / MAX ROACH JAZZ IN ¾ TIME (9) : Kenny DORHAM (tp) ; T. “Sonny” ROLLINS (ts) ; Ray BRYANT (p sur/on 8) ; Bill WALLACE (p sur/on 9) ; George MORROW (b) ; Max ROACH (dm). New York City, 12/10/1956 & 18/03/1957

10. FACTS ABOUT MAX (M.Paich) (Liberty LP 3064) 4’46

MAX ROACH & THE LIGHTHOUSE ALL STARS : Conte CANDOLI (tp) ; Frank ROSOLINO (tb) ; Bill PERKINS (ts) ; Dick SHREVE (p) ; Howard RUMSEY (b, ldr) ; Max ROACH (dm). Los Angeles, 03/1957

11. APRÈS VOUS (AU PRIVATE) (C.Parker)(EmArcy MG 36127/mx.16645) 4’17

MAX ROACH QUARTET : Kenny DORHAM (tp) ; Hank MOBLEY (ts) ; George MORROW (b) ; Max ROACH (dm). New York City, 23/12/1957

12. CRACKLE HUT (Marshall) (Argo LP 623) 5’51

MAX ROACH QUINTET : Formation comme pour 11 / Personnel as for 11. Plus Ramsey LEWIS (p). Chicago, 4/01/1958

DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY

CD 2 (1958-1960)

1. SHADOW WALTZ (H.Warren-Al Dubin) (Riverside RLP 12-258) 4’17

SONNY ROLLINS TRIO : Theodore “Sonny” ROLLINS (ts) ; Oscar PETTIFORD (b) ; Max ROACH (dm).

New York City, 11/02/1958

2. PARKER’S MOOD (C.Parker) (EmArcy MG 36127/mx.17279) 8’22

MAX ROACH FOUR : Kenny DORHAM (tp) ; George COLEMAN (ts) ; Nelson BOYD (b) ; Max ROACH (dm). New York City, 11/04/1958

3. A NIGHT IN TUNISIA (J.B.Gillespie-F.Paparelli) (EmArcy SR 80010/mx.17646) 8’22

MAX ROACH PLUS FOUR : Booker LITTLE (tp) ; George COLEMAN (ts) ; Ray DRAPER (tuba) ; Art DAVIS (b) ; Max ROACH (dm). Newport Jazz Festival, 6/07/1958

4. CONVERSATION (M.Roach) (Riverside RLP 1122) 3’50

5. FILIDÉ (K.Dorham) (Riverside RLP 1122) 7’08

4 : MAX ROACH, drum solo.

5 : MAX ROACH NEW QUINTET : Formation comme pour 3 / Personnel as for 3.

New York City, 4/09/1958

6. MILESTONES (M.Davis) (United Artists UAS 5034) 5’31

BOOKER LITTLE FOUR & MAX ROACH : Booker LITTLE (tp) ; George COLEMAN (ts) ; Tommy FLANAGAN (p) ; Art DAVIS (b) ; Max ROACH (dm). New York City, 10/1958

7. PIECES OF QUINCY (M.Roach) (Time T 7003) 3’18

MAX ROACH NEW QUINTET : Formation comme pour 3 / Personnel as for 3.

New York City, 25/11/1958

8. A HELLUVA TOWN (G.Russell) (Decca DL 9216/mx.105627) 5’02

GEORGE RUSSELL AND HIS ORCHESTRA : Art FARMER, Joe WILDER, Ernie ROYAL (tp) ; Bob BROOKMEYER, Tom MITCHELL, James CLEVELAND (tb) ; Phil WOODS, Hal McKUSICK (as) ; Al COHN (ts) ; Gene ALLEN (bars) ; Bill EVANS (p) ; Barry GALBRAITH (g) ; George DUVIVIER (b) ; Max ROACH (dm) ; Jon HENDRICKS (naration). New York City, 24/11/1958

9. TYMPANALLY (M.Roach) (Mercury SR 60911) 4’53

10. LEPA (R.Abrams) (Mercury SR 60911) 2’09

MAX ROACH PLUS FOUR : Booker LITTLE (tp) ; Julian PRIESTER (tb) ; George COLEMAN (ts) ; Art DAVIS (b) ; Max ROACH (dm). New York City, 22/01/1959

11. FIGURE EIGHTS (Rich-Roach) (Mercury SR 60133) 4’31

BUDDY RICH VERSUS MAX ROACH : Duo/Duet Buddy RICH (dm, canal gauche/left channel) ; Max ROACH (dm canal droit/right channel). New York City, ca. 03-04/1959

12. JUNKA (S.Clark) (Time 70010) 6’08

SONNY CLARK TRIO : Sonny CLARK (p) ; George DUVIVIER (b) ; Max ROACH (dm).

New York City, 23/03/1960

13. TRIPTYCH : Prayer / Protest / Peace (M.Roach) (Candid CM 8002) 8’07

ABBEY LINCOLN (voc) & MAX ROACH (dm). New York City, 6/09/1960

Le Bertolt Brecht de la batterie de jazz

Des allées de silence séparent et assemblent les boulingrins, les parterres ciselés, les pelouses bien tondues. Elles conduisent à des terrasses, des tonnelles et des pergolas, des massifs, des bosquets, des charmilles, des kiosques, des vasques et des fontaines, des bassins, des jets d’eau, des cascades, des rocailles. Elles se croisent pour former des ronds-points et des pattes d’oie. Maxwell Roach articule ses solos de batterie comme André Le Nôtre agençait ses paysages. Sauf qu’il a plus de perversité. Ses allées peuvent déboucher sur des anfractuosités mystérieuses. À un moment ou à un autre, elles obliquent perfidement vers des passages pleins de ténèbres et attirent comme sans y toucher dans d’inquiétants labyrinthes. Ses jardins à la française sont l’alibi, la « couverture » d’une jungle clandestine qui n’abrite pas moins de touffeurs, de fièvres, de bruits d’ailes, de feulements, de dents et de griffes, de maléfices et de férocités, de peurs nues, que celle de Duke Ellington, l’un de ses premiers employeurs1, que celle de son ami Charles Mingus2, ellingtoniste incurable à travers tout, ou que celle de son rival Art Blakey, lequel récusait parfois avec humeur l’inspiration africaine, mais répandait derrière lui, et pas seulement dans ses bacchanales pour congrégations de tambours, un fort parfum de brousse et de lion3. Ce qui trompe, c’est que la sienne, au premier abord, semble climatisée. Occidentalisée, même, au point que la rigueur, les symétries, la quête résolue d’une manière de nombre d’or y règlent les dimensions, le volume et la place de toute chose. Il n’existe guère, dans tout le jazz, d’espace mieux toiletté. On aurait presque envie de dire plus fonctionnel. Une jungle pour exposition de créations design ?

Il est vrai que si Duke, avec la complicité sans prix de Bubber Miley, ensauvageait le raffinement, Max raffine la sauvagerie jusqu’à décanter et isoler la moindre de ses nuances (le plus beau étant qu’il n’imagine pas l’état sauvage sans ces dernières). Il démonte le tumulte et le reconstruit selon les principes de la méthode et de l’ordre. Il ne renonce pas au foisonnement, mais il le régule avec une exigence inflexible, avec une minutie obsessionnelle, sur les tempos les plus casse-cou4. Tandis que la végétation de Blakey (et de Mingus) prolifère, part à l’assaut de la moindre parcelle de terrain encore inoccupée, la sienne donne l’impression de se développer en suivant un schéma d’épure. Lucidement, posément, implacablement, Roach distribue ses élans, ses tonnerres, comme les éléments d’une composition florale à la japonaise. L’inadvertance n’est pas sa tasse de thé. Il contrôle tout, partout, toujours. Les yeux braqués sur sa destination finale, il garde en permanence une vision limpide de la forme extraordinairement complexe à laquelle il est en train de donner le jour. Sans cesser un seul instant d’accroître l’intensité de son work in progress, il canalise. Élague. Dépouille. Dans la spontanéité de ses gestes (car, s’il prémédite beaucoup5, il reste le plus souvent un irrécusable improvisateur), il construit l’orage en architecte consommé. Géomètre des rythmes. Algébriste des mesures. Il joue vite avec lenteur, avec malice, en pariant sur ce que lui-même appelait des « illusions auditives ». Jamais il ne se laisse prendre à l’excitation qu’il engendre. Pas d’épanchements sans restrictions. Ses bouillonnements, qui firent merveille lorsqu’il donnait la réplique à Charlie Parker, à Clifford Brown, à Sonny Rollins, à Booker Little, à Cecil Taylor, à Anthony Braxton, n’ont rien à voir ni avec ceux de Buddy Rich, ni avec ceux d’Elvin Jones. Dans la tradition de Baby Dodds, auquel il doit beaucoup, et de Sidney Catlett, dont il s’est réclamé maintes fois, ils se présentent comme leur propre stylisation. On avancerait volontiers qu’il est le Bertolt Brecht de la batterie de jazz : c’est dans et par la distance qu’il impose la force de ses idées. Il appartient à l’auditeur d’assumer les passions dont Max Roach se détache. L’expérience qu’on vit avec lui est tout le contraire d’une purgation.

L’homme s’est prêté de bonne grâce au jeu de l’interview, tout au long de sa carrière. Il a rédigé quelques textes où il ne cachait rien de ses intentions ni de ses tactiques. Parmi ses déclarations imprimées, sans doute n’en est-il pas de plus éclairante — et de plus révélatrice — que celle-ci : « Je veux faire avec le rythme ce que Bach a fait avec la mélodie. » Car son art, au bout du compte, pourrait n’être qu’une combinatoire abstraite s’il ne se préoccupait pas en tout premier lieu de chanter (nombre de ses plus célèbres chorus pourraient l’être). Le rêve de l’artiste ne fut pas seulement de transposer dans le domaine du rythme le traitement de la mélodie propre au cantor de Leipzig : il devait l’inciter à traduire en termes de continuité mélodique l’aventure d’une cellule rythmique, ce qui revenait à renouer le lien immémorial entre le tambour et la voix humaine.

Voici une image de Max fort éloignée de celle du percussionniste lavé derrière les oreilles et cultivé jusqu’au bout des ongles, du monstre froid, digne et calculateur, qu’on a souvent cherché à nous fourrer sous le nez. Au cœur de sa musique est implantée une présence charnelle qui n’a que faire des politesses, des équilibres, des équations, des performances. Elle précède toute connaissance, tout geste technique, et finit aussi par les transcender. Le verbe en sa chair est à la fin comme il est au commencement. Caisses et cymbales nous parlent, leur interdépendance impliquant, soit dit au passage, que chaque constituant de l’ensemble devienne et demeure strictement égal aux autres (et pas seulement « en droits »), ce qui était loin d’être le cas avant que ce révolutionnaire intervienne6. Elles nous tiennent un langage et, dans cette mesure même, parce que le langage est notre affaire, c’est de nous qu’il est question. D’un côté triomphent les lois qui régissent les nombres et les figures non-aléatoires ; de l’autre prend le pouvoir un humanisme sans concession, presque acharné (d’aucuns diront : désespéré). La rencontre de ces deux montagnes en marche est à l’origine d’une poésie unique en son genre, où l’horlogerie la plus délicate et la subjectivité la plus effrénée non seulement font cause commune, mais se prennent l’une l’autre en charge. Ici, la mécanique est sensuelle, tandis que la sensualité ne méconnaît pas les mathématiques. Le formalisme a rejoint le camp de la révolte avec armes et bagages ; la rébellion se plaît pour sa part à respecter les formes — du moins celles qu’elle a inventées et qui se révèlent aussi, cette précision est cruciale, les plus exigeantes.

On parle sans indulgence des artistes qui ont forcé leur talent : le plus grand talent de Max Roach aura été de se réclamer l’impossible, avec une obstination farouche. La suprême élégance qu’il affiche fut son luxe. Pour le reste, il ne daigna enfoncer que des portes fermées à double tour.

Alain Gerber

© 2013 Frémeaux & Associés – Groupe Frémeaux & Associés

1. Même si ce ne fut que pour quelques nuits.

2. En 1952, ils furent, deux ans avant que le batteur Roy Harte et le contrebassiste et violoncelliste Harry Babasin ne lancent à Hollywood le label Nocturne, parmi les premiers jazzmen à fonder une compagnie de disques indépendante, Debut (qu’ils géraient ensemble et qui publia notamment le Cherokee, le Salt Peanuts et le Percussion Discussion du CD 1). Chacun de son côté, ils menèrent avec obstination des combats politiques parallèles. En 1962, ils signèrent avec Ellington, dont le contrebassiste, lui aussi, avait été un sideman éphémère, un enregistrement des plus atypiques, à l’origine d’une polémique qui, de temps à autre, se réveille encore : ratage éhonté pour les uns, provocation délibérée pour les autres. Le titre de cette curiosité ? « Money Jungle ».

3. Cf. par exemple, au catalogue Blue Note, les deux volumes de « Orgy In Rhythm » (en 195), ceux de « Holiday For Skins » et « The African Beat ».

4. Dans le Just One Of Those Things, Georges Paczynski le qualifie d’« à peine imaginable, à la limite du jouable » (et de préciser : « le blanche avoisine 208 au métronome ! »).

5. Peut-être aura-t-il été le premier à composer des solos de batterie, reproduits à l’identique de concert en concert, à l’image de ceux qu’on peut admirer dans le disque « Drums Unlimited », proposé en 1966 : la pièce qui prête son nom à l’ensemble, mais surtout les très représentatifs For Big Sid et The Drum Also Waltzes.

6. Georges Paczynski : « Il s’emploie à développer un travail fondé sur la coordination entre les mains et les pieds — clé de voûte de la batterie contemporaine. Au lieu de continuer à s’exercer sur un seul élément — la caisse claire (…) — il élabore des phrases musicales à l’aide des quatre membres, de manière à faire chanter toute la batterie, sans donner une préférence à l’un ou l’autre de ses éléments. Il en résulte une nouvelle approche de la batterie. » (in Une Histoire de la batterie de jazz, tome 2, ouvrage publié en 2000 aux éditions Outre Mesure).

MAX ROACH – À PROPOS DE LA PRÉSENTE SÉLECTION

Au moment où Max Roach grave en compagnie de George Wallington le Fine and Dandy qui inaugure cette sélection, bien que n’ayant pas encore atteint la trentaine, il fréquente les clubs de jazz depuis une bonne dizaine d’années. Sans préjugés. « Quelquefois il m’arrivait de jouer avec Dizzy et Bird, de partir en tournée en compagnie de Louis Jordan et, à mon retour, d’accompagner quelqu’un comme, disons, Coleman Hawkins. J’ai travaillé avec des musiciens qui pratiquaient le style New Orleans ainsi Henry « Red » Allen qui se produisait dans la 52ème Rue. J’étais partout. Plus vous travaillez votre instrument, plus il fait partie de vous. Je voulais tirer avantage de n’importe quel contexte dans lequel je pouvais jouer et apprendre quelque chose de plus sur l’instrument (1). »

Contrairement à ce qui fut longtemps imprimé dans nombre de dictionnaires et encyclopédies, Maxwell Lemuel « Max » Roach ne vit pas le jour à New York le 8 janvier 1925 mais à Newland, en Caroline du Nord, le 10 janvier 1924 ; quatre ans plus tard seulement ses parents gagnèrent Bedford-Stuyvesant près de Brooklyn. Faisait partie de la famille Roach une tante, pianiste d’église, qui enseigna à Max et à son frère les rudiments nécessaires pour accompagner le gospel. Max commença à s’intéresser à la percussion lorsqu’il entra à la Concord Baptist Church Bible School. Décidé à adopter la profession de musicien, il l’étudiera tout au long de sa scolarité.

« Lorsque j’avais quinze ou seize ans, je me souviens d’avoir accompagné les attractions à Coney Island. Je travaillais dans un endroit appelé Darktown Follies qui présentait dix-huit shows par jour. Vous pouvez l’imaginer ? Et j’aimais ça ! Je possédais l’énergie indispensable. Une demi-heure sur scène, une demi-heure de repos. À Coney Island pendant les week-ends, on commençait à dix heures du matin et l’on terminait à quatre ou cinq heures le matin suivant. Après avoir fini, on cherchait un endroit pour faire le bœuf (2).»

Les idoles de Max Roach avaient alors pour noms O’Neal Spencer, batteur de l’ensemble John Kirby, Sidney Catlett, Jo Jones et Lee Young, le frère de Lester. En compagnie de la « bande de Brooklyn » qui regroupait, entre autres, Cecil Payne, Ernie Henry, Randy Weston, Duke Jordan, Leonard Gaskin, il allait écouter les grands orchestres se produisant à Manhattan dans les clubs… depuis le trottoir, car ils étaient trop jeunes pour y être admis. Ce qui se jouait de différent au Minton’s, au Kelly’s Stables ou au Village Vanguard les passionnait tout autant. Ne voulant rien ignorer de l’art qu’il avait choisi de pratiquer, Max suivait conjointement des cours de percussion classique au Manhattan Conservatory of Music dont il sortira diplômé en 1942.

Débuta alors une période durant laquelle Max Roach se bâtit une réputation car, bon lecteur, il pouvait remplacer ses aînés indisponibles ou enrôlés dans l’armée à la suite de l’entrée en guerre des USA. C’est ainsi que, à la demande de Duke Ellington, il prit durant deux soirs la place de Sonny Greer au Paramount Theater.

Le jazz vivait alors une période de bouleversements et, courant les jam-sessions, répétant chez Bud Powell, accompagnant Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Monk au Monroe’s Uptown House, Max Roach ne laissait pas passer la moindre occasion de frayer avec les révolutionnaires. À ses dires, ce fut leur fréquentation qui l’aida à forger son style. À Maurice Cullaz et Laurent Goddet, il affirma n’avoir jamais entendu Kenny Clarke avant que ce dernier ne devienne le batteur du grand orchestre de Gillespie, ajoutant qu’à ce moment-là, lui-même avait déjà enregistré avec Coleman Hawkins. Une déclaration qui semble assez incroyable si l’on songe que Klook, pilier du Minton’s, ne fut appelé sous les drapeaux qu’au milieu de 1943…

Dizzy avait promis à Max de faire appel à ses services lorsqu’il monterait sa propre formation. Il tint parole à l’occasion de la présentation de son quintette à l’Onyx Club en décembre 1943. Devenu l’année suivante le batteur du grand orchestre de Benny Carter, Max Roach fut invité par Charlie Parker lors de l’enregistrement de sa première séance personnelle le 26 novembre 1945. Deux ans plus tard, Bird l’engagera sur une base régulière (cf. Charlie Parker –The Quintessence vol. 1). « Vous pouvez dire que Bird est vraiment responsable de ma manière de jouer. Pas seulement parce que son style appelait un certain jeu de batterie mais il choisissait des tempos tellement rapides qu’il était impossible de pratiquer un style simple, l’accentuation égale des quatre temps à la manière de Cozy Cole. Il fallait trouver des variantes (3). »

En 1949, à l’occasion du Festival International de Jazz, le quintette de Parker vint à Paris se produire Salle Pleyel. Dans « Jazz-News », Boris Vian montra son enthousiasme : « Max est un seigneur de la caisse ; il peut coller sur ses diverses peaux un nombre de pêches absolument exagéré et décourageant. Et quelle mise en place ! » Cerise sur le gâteau, la toute jeune firme phonographique Vogue lui offrit l’occasion de graver sa première séance en leader dans une salle du Poste Parisien avenue des Champs-Elysées.

N’étant pas homme à se laisser enfermer dans un genre, l’année précédente Max Roach avait été le batteur du fameux « Birth of the Cool Band » de Miles Davis et Gil Evans (cf. Miles Davis – The Quintessence vol. 1). Gerry Mulligan : « Max joua tellement bien au cours de ces séances que je suis tombé amoureux de son jeu. Il comprenait exactement ce que nous faisions et ce qu’il y ajoutait rendait l’ensemble parfait. Il considérait les morceaux comme des compositions. Max pratiquait un jeu mélodique vraiment incroyable (4). »

Pour Max Roach, il n’était pas question d’accompagner seulement un partenaire mais véritablement de jouer avec lui, prouvant ainsi que la batterie pouvait être considérée comme un instrument mélodique. Une démonstration ébauchée en compagnie de pianistes qui lui étaient proches.

Tous deux ayant appartenu à la formation dirigée par Dizzy à l’Onyx Club, George Wallington et Max Roach étaient de vieilles connaissances. Né Giacinto Figlia à Palerme en 1923, Wallington se produisait à Greenwich Village au Welcome Inn où Max Roach, Little Bennie Harris et Charlie Parker avaient l’habitude de se rendre. Leur musique l’intrigant, il s’employait à retrouver sur son clavier les harmonies dont ils usaient, jusqu’à ce qu’un jour le trompettiste Jerry Hurwitz le présente à Dizzy : « Les pianistes, à cette époque, jouaient des accords pour guider les solistes ; mais comme chacun de nous élaborait constamment la structure des solos au fur et à mesure de leur développements, il fallait avant tout que le pianiste ne nous bride pas. Le meilleur était donc pour nous celui qui savait s’effacer, ne pas se mettre en travers. C’est pourquoi George Wallington s’intégrait si bien : il nous laissait les coudées franches. Mais quand c’était son tour de prendre un chorus, il se rattrapait et l’étoffait sacrément (5). » Dix ans plus tard, Wallington n’avait rien perdu de son goût pour les tempos rapides, témoin Fine and Dandy qui donne l’occasion à Max Roach d’inventer une partie de balais en complète sympathie avec le discours du pianiste : à l’issue de l’un de ses breaks, Wallington reprend la parole sans qu’aucune solution de continuité ne soit perceptible.

Une démarche conduite de façon aussi évidente lorsque Max accompagna Thelonious Monk sur Trinkle, Tinkle. Une composition d’une belle complexité dont le développement était assuré conjointement par le piano et la batterie, le frémissement des cymbales qui ouvrait l’interprétation participant à l’exposé. Une façon de procéder qui ne relevait pas de la facilité : Monk étant l’un des pianistes les plus percussifs qui soient, Max devait se garder du moindre pléonasme.

Autre champion du clavier dont les compositions n’était pas faciles à décripter, Herbie Nichols. Quelqu’un qui possédait de nombreuses affinités avec le bop mais ne fut jamais accepté dans le clan des modernistes purs et durs. Ignoré de son vivant, ce sera la génération suivante qui lui rendra justice au travers du « Herbie Nichols Project » inauguré en 1994 par le Jazz Company Collective. Max Roach : « Herbie était quelqu’un de gentil et de sensible, il était facile de travailler avec lui. Toutefois il existait un revers à la médaille, on n’entrait pas facilement dans sa musique bien qu’il laissât beaucoup d’espace pour l’interprétation. Mais en raison de la personnalité qui transparaissait dans ses compositions, il était difficile de pénétrer dans le studio et de tout régler en trois heures, ce qui était le genre de pression auquel on était soumis. Il nous fallait prendre sur le champ la mesure de la musique (6). » Hangover Triangle nécessita tout de même six prises. Transposer de manière percussive la mobilité du thème aurait découragé plus d’un batteur. Personne d’autre que Max n’aurait su sentir aussi finement ses implications.

Bud Powell et Max Roach avaient eu maintes fois l’occasion d’enregistrer ensemble. Le 15 mars 1953 ils se retrouvèrent sur la scène du Massey Hall de Toronto à l’occasion du « Festival of Creative Jazz » : les membres de la « New Jazz Society of Toronto » avaient décidé de réunir les pères-fondateurs du be-bop, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Oscar Pettiford et Max Roach.

Un projet à haut risque, l’instabilité de Bud Powell étant bien connue et, à Montréal trois mois plus tôt, Parker avait accumulé les scandales ; cette fois, il se contentera de semer Dizzy dans l’aéroport de Toronto. Jugeant l’initiative sans intérêt, Pettiford refusa d’y participer. Max Roach tenta de l’excuser en invoquant une fracture du bras qui remontait à… l’année précédente. N’arrêtant pas de récriminer contre tous et tout, Charles Mingus accepta néanmoins de le remplacer.

Comble de malchance, la date en ayant été modifiée, le match de boxe opposant Rocky Marciano à Jersey Joe Walcott pour le titre mondial se déroulait le même soir. Du coup, bien qu’enthousiaste, la salle n’en était pas moins clairsemée. Après avoir avalé cul sec un triple whisky, Bird entra sur scène un alto en plastique blanc à la main, bien décidé à s’amuser avec Dizzy qui, entre deux chorus, se précipitait en coulisse prendre des nouvelles de son favori Joe Walcott. Il n’eut pas à s’en soucier longtemps, ce dernier ayant été mis k.o. au bout de deux minutes vingt-cinq.

Salt Peanuts fut le deuxième morceau interprété par « The Quintet of the Year ». Répondant du tac au tac aux interrogations de Dizzy, entrant dans le jeu de Parker, prenant un solo qui, loin de l’habituelle démonstration de force, racontait une histoire, Max Roach fut la cheville ouvrière d’une interprétation qui, bien qu’elle ait constitué l’un des sommets du concert, n’en aurait pas moins été quelque peu erratique sans sa rigueur. Au long du Cherokee interprété en trio sur un tempo extrêmement rapide, grâce à l’accompagnement aux balais qu’il fournit à Bud Powell, Max offrit aux spectateurs la démonstration de sa virtuosité mais tout autant, de son intelligence musicale.

À l’issue du concert, Mingus confisqua les bandes enregistrées par les soins d’un ingénieur de la Canadian Broadcasting Corporation rémunéré par les organisateurs. S’estimant peu mis en valeur par la prise de son, dans un premier temps il déclara vouloir les détruire puis, se ravisant, il réenregistra une nouvelle partie de basse… sans effacer l’ancienne. Le résultat fut publié sur Debut Records, une compagnie phonographique que Mingus avait créé avec Max Roach au début de l’année précédente. « Comme personne ne frappait à notre porte pour nous proposer d’enregistrer sous notre nom, avec Mingus nous avons décidé très vite de créer notre propre label. C’est de cette manière que je me suis trouvé impliqué dans Debut Records. Nous étions quatre : moi-même, Margo Ferraci, Celia (Mingus) et Mingus (7). »

Percussion Discussion figurait dans l’album « Mingus at the Bohemia » enregistré en cabaret. Deux instrumentistes sensés occuper une fonction rythmique y entretenaient un dialogue mélodique de manière parfaitement naturelle. Une relative rareté à l’époque. Même la partie - surajoutée en studio - qu’exécuta Mingus sur une contrebasse « trois quarts » n’enlève rien à la cohérence d’une pièce à tout le moins remarquable.

Ayant décidé de reprendre sa liberté en juin 1953, Shelly Manne, le batteur attitré du Lighthouse, suggéra à Howard Rumsey d’engager à titre de remplacement quelqu’un qu’il connaissait bien, Max Roach. Qui accepta. À l’expiration de son contrat - il n’avait signé que pour six mois - Gene Norman, producteur, homme de radio et organisateur de concerts, l’incita à monter sa propre formation pour inaugurer le California Club. Comme partenaire, Max pensa immédiatement à Clifford Brown dont le travail sur le disque Blue Note de J. J. Johnson l’avait impressionné : « Je sentais que, musicalement, nous étions sur la même longueur d’ondes (8). »

Après un certain nombre de changements, le « Clifford Brown-Max Roach Quintet » gagna son identité avec les arrivées du ténor Harold Land, de George Morrow à la basse et de Richie Powell, le frère de Bud, au piano. Composé par Max Roach, Mildama qui met en valeur la variété et la qualité de son jeu, fut qualifié de chef-d’œuvre par Georges Paczynski.

Au début de 1957, le quintette revint en Californie sans Clifford Brown accidentellement disparu l’année précédente mais avec Sonny Rollins. Max Roach vint rendre visite au Lighthouse All-Stars dont il avait dit en 1954 : « Leur matériel est plus préparé, un petit peu plus formel et moins spontané. Ils interprètent certaines choses très intéressantes – Shorty, Shelly et toute la formation. J’ai beaucoup de respect pour leur musicalité, ils sont vraiment très « cool » (9). » Des propos qui, au fur et à mesure de la radicalisation de ses positions politiques, deviendront par la suite beaucoup moins amènes. Pour l’heure, il prit un évident plaisir à interpréter Facts About Max composé à son intention par Marty Paich. Les 4/4 qu’il échange avec Bill Perkins, Frank Rosolino, Conte Candoli et le pianiste Dick Shrieve ne laissent guère planer de doute quant à son état d’esprit.

« J’ai toujours prêté l’oreille à la part de moi-même qui me poussait à élargir le rôle dévolu à mon instrument, ce que je ne pouvais guère envisager avant de diriger ma propre formation. Mes conceptions musicales ne commencèrent à émerger qu’à ce moment-là (10). » Clifford Brown et Richie Powell disparus, plus rien n’était pareil. Dans un premier temps, laissant délibérément vacants leurs sièges, Max Roach dirigea un trio avec George Morrow et Sonny Rollins. Signé par ce dernier, l’album « Freedom Suite » donne une idée de la musique qu’ils présentaient, encore qu’Oscar Pettiford y remplaçât Morrow.

Rollins a toujours eu pour habitude d’interpréter des thèmes n’appartenant pas au répertoire courant du jazz. Affirmant que son cerveau fonctionnait comme un ordinateur, il reconnaissait posséder en réserve une quantité de chansons tirées de spectacles ou de films vus durant son enfance. Composée par Harry Warren pour le film « The Gold Diggers of 1933 », Shadow Waltz était l’une d’entre elles. Exposé et traité avec une certaine désinvolture amusée par Rollins, ce thème qui, à l’écran, avait servi de prétexte à une éblouissante séquence due à Busby Berkeley, fut pris au sérieux par Max Roach. La liberté rythmique dont il fait preuve pour l’occasion s’était déjà exposée au cours de la même séance sur There Will Never Be Another You. Attendant Rollins retardé, Max Roach et Oscar Pettiford avaient enregistré en duo cette autre chanson d’Harry Warren. Basse et batterie dialoguaient, se rejoignant pour mieux s’opposer d’une façon moins agressive qu’au long du Percussion Discussion mené avec Mingus. Avec un niveau d’inspiration identique.

Le temps passant, Max Roach décida de revenir à l’instrumentation du quintette. Pour occuper le poste de trompettiste, il choisit quelqu’un qu’il connaissait bien, Kenny Dorham. Un musicien solide, ex-partenaire de Bird, qui s’exprimait d’une façon originale au travers d’un « running style » dans lequel chaque note émise possédait une intensité quasi équivalente. En naissait un jeu legato inspiré par les saxophonistes en général et Parker en particulier. « La façon de jouer de la trompette en usage jusque-là me semblait trop rigide (11). »

Pris sur un tempo casse-cou, Just One Of Those Things permet de goûter le contraste existant entre le jeu extraverti de Rollins et l’expression retenue de Kenny Dorham. Servant l’un et l’autre avec une même efficacité, Max Roach laissa à George Morrow le soin d’accompagner seul le chorus de Ray Bryant. Ce dernier cédera son tabouret à Bill Wallace lors de l’enregistrement le plus connu du quintette, « Jazz in 3/4 ». Pour la première fois, à la suggestion du producteur Bob Shad, des musiciens de jazz consacraient un album entier à des compositions relevant d’une métrique qu’ils avaient testée jusqu’alors avec parcimonie. Signé de Sonny Rollins, Valse Hot prouvera qu’ils n’avaient pas eu tort de relever le défi. D’une durée double de la version gravée avec Clifford Brown l’année précédente – elle atteint ici presque le quart d’heure -, Valse Hot prouve que swing et métrique de 3 /4 ne sont pas incompatibles : « C’est malaisé au début mais au bout d’un moment tout tombe en place. Je n’ai pas l’impression d’être bridé et je ne suis pas hanté par la crainte de me retrouver en 4/4 si je ne fais pas attention. Au bout d’un moment, tout est naturel (12). » Ce le fut aussi pour Kenny Dorham, Sonny Rollins, George Morrow et le jeune pianiste Billy Wallace qui prit pour l’occasion un solo remarquable se terminant en un contrepoint mené à deux mains. Quelles qu’aient été ses qualités, Max Roach décida bientôt de se passer de piano : il éprouvait à son égard des réticences différentes de celles formulées par Gerry Mulligan à la création de son quartette avec Chet Baker. Pour Max, il s’agissait avant tout de permettre à la section rythmique de s’exprimer de façon plus linéaire. Ce qu’elle fait au cours d’Après vous alias Au Privave dans lequel George Morrow épaule Max Roach face aux deux souffleurs.

À la fin de 1957, Sonny Rollins ayant décidé de voler de ses propres ailes, Max Roach lui donna sa bénédiction et se tourna vers Hank Mobley qu’il avait sorti de l’ombre quatre ans plus tôt. Un ténor certes moins puissant que Rollins mais dont le discours complétait de belle façon celui de Kenny Dorham ; les deux hommes s’étaient d’ailleurs déjà côtoyé au Café Bohemia sous la houlette d’Art Blakey puis dans le quintette d’Horace Silver. Après vous, tout comme Parker’s Mood, appartenait à l’album « The Max Roach 4 Plays Charlie Parker » réalisé en deux séances avec quelques changements de personnel. Nelson Boyd remplaça George Morrow et George Coleman, Hank Mobley sur Parker’s Mood. L’occasion pour Max Roach de déployer ses qualités de coordinateur, cette fois sur tempo lent.

Malgré l’excellence de son solo dans Crackle Hut interprété de façon particulièrement enlevée, Ramsey Lewis ne persuada pas Max de la nécessité d’avoir à nouveau recours à un pianiste. Au lieu de cela, il organisa un quintette à l’instrumentation inédite. « Mon idée à l’époque était de remplacer la basse par un tuba, comme aux beaux jours de La Nouvelle-Orléans. J’ai dû néanmoins ajouter une contrebasse pour la sonorité d’ensemble (13). »

Max Roach avait jeté son dévolu sur un jeune musicien de dix-huit ans, Ray Draper. Diplômé de la High School of Performing Arts, pionnier dans le domaine de l’intégration du tuba dans le jazz moderne, il avait déjà à son actif trois disques sous son nom, l’un avec Jackie McLean, les deux autres en compagnie de John Coltrane. Lui était dévolu dans le quintette un rôle autant mélodique que rythmique. La confiance que Max Roach avait placée en lui trouve sa justification à l’écoute de Filide, un thème dont le tubiste était l’auteur et le principal soliste.

Lorsque Clifford Brown et Max Roach étaient venus à l’Y. M. C. A. de Lexington où habitait Rollins afin de le persuader de les rejoindre, ils l’avaient trouvé en train de répéter avec un jeune trompettiste, Booker Little. Au départ de Kenny Dorham, le batteur se souvint de ce jeune musicien qui, par son sérieux et son amour du travail, lui rappelait Brownie.

À trente-quatre ans, Max Roach arriva en 1958 au Festival de Newport avec un ensemble dont le membre le plus âgé, George Coleman, avait onze ans de moins que lui. Rien d’étonnant à ce que A Night in Tunisia ait été traité avec une telle fougue et une telle liberté de ton dans la coda. Fut-ce à l’occasion du solo de batterie qu’y prend Max ? Toujours est-il qu’une partie - très minoritaire - du public éprouva le besoin d’agiter des mouchoirs blancs attachés à des bâtons en signe dérisoire de reddition. Une séquence qui ne figure pas dans le film de Bert Stern tourné au cours du Festival car en est absent le quintette de Max Roach qui n’est présent qu’en tant qu’accompagnateur de Dinah Washington.

Deux albums, « Deeds, no Words » et « Award-Winning Drummer », furent gravés avec cette même formation. Le premier se terminait par un solo, Conversation, qui fait l’objet d’une étude circonstanciée, illustrée de relevés, de Georges Paczynski dans le second volume de son « Histoire de la batterie de jazz ». Au long de Pies of Quincy figurant dans « Award-Winning Drummer », ce sont les interventions des membres de la formation ponctuant l’improvisation de Max qui mettent en valeur la variété de son jeu.

Lorsque Booker Little signa son premier album, il préféra remplacer Ray Draper par un pianiste, en l’occurrence l’excellent Tommy Flanagan, afin de mieux se démarquer du quintette dont il était membre. Milestones, le thème de Miles Davis, arrangé probablement par Booker lui-même, donne à entendre le trompettiste dans « un élan irrépressible, une coulée scintillante et comme un frémissement de lumière électrique » ainsi que l’écrivait Alain Gerber dans les notes de pochette de l’édition française. Il ajoutait « Max Roach y est certainement pour beaucoup ». Effectivement, encore qu’il ait évité avec soin de se conduire en patron abusif en tirant la couverture à lui. Accompagné par la basse d’Art Davis, comme à l’accoutumée son solo joue sur les nuances plutôt que sur la puissance.

Si Max Roach portait l’essentiel de ses soins à son quintette, il ne refusait jamais de participer à diverses aventures à la condition qu’elles soient gratifiantes à ses yeux. Entrait dans cette catégorie l’enregistrement de la suite « New York, N.Y. » conçue par George Russell. Ancien collaborateur de Dizzy Gillespie - il avait composé le fameux Cubana Be, Cubana Bop - , George Russell avait publié en 1953 un ouvrage, « The Lydian Concept of Tonal Organization », qui le plaçait à la pointe des arrangeurs intéressés par le jazz modal. Ses recherches, il les avait menées au domicile de Max Roach dont il avait été l’hôte durant pratiquement une année. Pour Russell, « New York, N.Y. » synthétisait à ses yeux une période de son écriture.

Divisé en cinq parties, chacune introduite par Jon Hendricks psalmodiant un poème de sa composition, cet hymne à une ville qu’il préférait à toute autre était exécuté par un orchestre de quelques quatorze musiciens dans lequel Charlie Persip et Don Lamond alternaient à la batterie. Sur A Helluva Town George Russell avait tenu à s’assurer la participation de Max Roach : pour ce mouvement il lui fallait un batteur qui ne soit pas seulement rythmicien mais aussi mélodiste. La présence d’une formation étoffée dans laquelle figuraient, entre autres, Art Farmer, Bob Brookmeyer, Phil Woods, Al Cohn et Bill Evans, conduisit Max Roach à modifier quelque peu son approche. Désirant servir au mieux la musique de George Russell, il conçut un solo qui s’inscrirait sans solution de continuité dans cette partition très élaborée. Jon Hendricks dira que, lorsqu’il reçut une copie de la musique de « New York, N.Y. », le jeu de Max Roach servit de point de départ à la rédaction de textes au travers desquels il s’efforçait de transposer sa sonorité aux balais … « Think you can lick it, get to the wicket, buy you a ticket. »

Dix mois plus tard, Max Roach dirigea un quintette dans lequel le tromboniste Julian Priester avait remplacé Ray Draper. Le très bref Lepa donne à entendre l’un de ces dialogues pour lesquels Max affichait une prédilection certaine. Cette fois son interlocuteur était Art Davis avec lequel il travaillait depuis plus d’un an. Derrière des lignes de basse conduites avec fermeté, Max Roach place, à la façon d’un pianiste, commentaires, interjections et silences.

S’il ne fit guère de faux-pas au long de sa carrière, quelques-uns n’hésiteront pas à compter parmi ceux-là l’album « Rich Versus Roach ». Si ce match apparemment contre-nature n’avait eu lieu, Figure Eights n’aurait pas vu le jour et aucune démonstration aussi concluante de deux conceptions de la batterie n’aurait existé. Puissance, technique, subtilité aussi, l’art de Buddy Rich qui, à l’écoute de l’intégralité du disque pourrait bien être proclamé vainqueur, s’enracine solidement dans le terreau de la « Swing Era ». S’il personnifie l’étape suivante de la percussion liée au bop, Max Roach, qui développait un jeu mélodique sans équivalent à l’époque, dotait chacun de ses solos d’une solide architecture. Les différences séparant les deux adversaires sautent à l’oreille au long de Figure Eights, l’un des seuls morceaux à n’avoir demandé qu’une prise et dans lequel n’intervient aucune de leurs formations respectives. Rich attaque pendant quatre mesures, Roach lui répond, leur dialogue se poursuivant par des échanges en 8/8. Une leçon de batterie exigeant une bonne installation stéréophonique, Buddy se faisant entendre sur le canal gauche et Max sur le droit.

Moins spectaculaire certes mais tout aussi fructueuse fut la rencontre de Max Roach avec George Duvivier et Sonny Clark. Un pianiste qui, en Californie, avait accompagné Art Pepper, Buddy deFranco et appartenu un temps au Lighthouse All Stars. Depuis son installation à New York, il occupait une place de choix parmi les artistes Blue Note. Pour primordiale qu’ait été à ses débuts l’influence de Bud Powell, elle était contrebalancée dans son jeu par une attirance envers les pianistes à la main gauche puissante. En sus de confirmer une nouvelle fois l’exceptionnelle maîtrise de Max Roach aux balais, Junka proposait deux séries de 4/4. La première opposait Sonny Clark et George Duvivier, l’autre faisait dialoguer Max Roach et le pianiste qui dira de son interlocuteur : « En sus de son habileté à swinguer, il joue toujours d’une façon tellement évidente. Il contribue à fait du trio quelque chose de complet (14). »

Max Roach s’était toujours impliqué dans les combats politiques menés en faveur des Afro-Américains. « The Freedom Now Suite » eut-elle pour origine une commande de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) afin de célébrer le centenaire de l’émancipation des esclaves ainsi que le soutenait Max ? N’en fut-il rien comme l’affirmait Oscar Brown Jr. à l’origine du projet ? Toujours est-il que Roach et Brown se séparèrent rapidement, le premier faisant allégeance à Malcolm X, le second préférant rejoindre Martin Luther King.

Le label Candid, créé l’année même, publia en 1960 un album intitulé « We Insist ! » sous-titré « Max Roach’s Freedom Now Suite ». L’œuvre était divisée en cinq parties, Driva’Man confié à Coleman Hawkins, Freedom Day, All Africa qui devait au départ figurer dans un plus vaste ensemble destiné à une chorale. Venaient s’y ajouter Tears for Johannesburg composé en souvenir des massacres survenus à Sharpeville en Afrique du Sud et Triptych interprété seulement par Abbey Lincoln et Max Roach. Imaginée comme support pour un ballet, cette section comportait trois parties Prayer / Protest / Peace. Max Roach : « J’expliquais que, dans la première partie il s’agit de préparer sa voix : le chanteur ou la chanteuse doit faire des vocalises qui ne s’inscrivent pas dans une tonalité définie. C’est une sorte d’exercice technique qu’il convient d’organiser. Après avoir réalisé cela, il faut alors crier, chanter, hurler de tout son corps jusqu’à épuisement complet. Enfin apparaît la paix qui vient récompenser le travail exténuant, comme à la fin d’un jour bien rempli (15). » Un programme suivi au pied de la lettre.

En découvrant le disque à sa sortie, Oscar Brown Jr. critiqua l’expressionnisme de Protest. L’époque n’était pas encore accoutumée à l’esthétique du cri que cultiveraient par la suite John Coltrane, Albert Ayler ou Pharoah Saunders. « The Freedom Now Suite » fut représentée pour la première fois le 15 Janvier 1961 au Village Gate à l’occasion d’un gala patronné par le CORE (Congress of Racial Egality) avec, en sus de jazzmen en partie différents de ceux du disque - on y trouvait Eric Dolphy - , un narrateur, des danseurs et quatre joueurs de conga.

Séparés en 1970, fidèles à eux-même, au jazz et à leurs convictions, Max Roach et Abbey Lincoln poursuivront chacun leur chemin jusqu’à la première décennie du siècle.

Alain Tercinet

© 2013 Frémeaux & Associés – Groupe Frémeaux & Associés

(1) Kevin Whitehead, « Max Roach : Drum Architect », Down Beat, octobre 1985.

(2) Bret Primack « Max Roach – There’s No Stoppin’ The Professor From Boppin’ », Down Beat, 2 novembre 1978.

(3) Robert Reisner, « Bird – La légende de Charlie Parker », trad. François Billard et Catherine Weinberger-Thomas, Belfond, Paris, 1989.

(4) Burt Korall, « Drummin’ Men – The Heartbeat of Jazz, The Bebop Years », Oxford University Press, 2002.

(5) Dizzy Gillespie et Al Fraser, « To Be or Not To Bop », trad. Mimi Perrin, Presses de la Renaissance, 1981.

(6) Livret de « The Complete Blue Note Recordings of Herbie Nichols », Mosaic.

(7) Livret de « Charles Mingus – The Complete Debut Recordings », Debut.

Fort heureusement, au moment de la réalisation de cette intégrale, les bandes originales du concert de Massey Hall furent retrouvées intactes.

(8) Notes de livret de « Max Roach – Clifford Brown Quintet – The Historic California Concerts 1954 », Fresh Sound.

(9) Nat Hentoff, « Max Roach and Clifford Brown : Dealers in Jazz », Down Beat (Chicago), 4 mai 1955.

(10) comme (1).

(11) Notes de pochette de « The Arrival of Kenny Dorham », Jaro.

(12) Notes de pochette de « Jazz in 3/4 Time feat. Max Roach », Mercury.

(13) Maurice Cullaz, Laurent Goddet, « Conversation-2, interview de Max Roach », Jazz Hot, n°381, mars 1980.

(14) Notes de pochette du LP « Sonny Clark Trio », Time.

(15) comme (13).

MAX ROACH – RANDOM TRACKNOTES

When Max Roach and George Wallington were recording the Fine and Dandy title which opens this selection, the drummer was still not yet thirty but had been playing in jazz clubs for a good ten years. He hadn’t shown any prejudices, either: “Sometimes I’d be working with Dizzy and Bird, and go on the road with Louis Jordan, and come back and work, say, with Coleman Hawkins. I worked with the New Orleans-style musicians such as Henry ‘Red’ Allen who were on 52nd Street. I was all around the place. The more you work with your instrument, the more it becomes a part of you. So I would take advantage of any situation where I could work and learn something about the instrument.”1

Contrary to the small print which appeared for a long time in dictionaries, and encyclopaedias, Maxwell Lemuel “Max” Roach was not born in New York on January 8th 1925 but in Newland, North Carolina, on January 10th 1924; his parents only moved to Bedford-Stuyvesant near Brooklyn some four years later. His family included an aunt who played piano in church, and she taught Max and his brother the musical rudiments necessary to accompany gospel songs. Max showed an interest in percussion when he went to Concord Baptist Church Bible School, and he decided to become a professional musician, studying drums throughout his schooling. “I remember when I was 15 or 16; I used to work Coney Island sideshows. I worked a place called Darktown Follies and we would literally play 18 shows a day. Can you imagine that? And I loved it! I had all that energy. We’d be on stage half an hour and off half an hour. On the weekends, at Coney Island, we’d start at ten o’clock in the morning and we’d go ‘til four or five o’clock the next morning. Then you’d get off and look for some place to jam.”2 His idols then were O’Neal Spencer, John Kirby’s drummer, and Sidney Catlett, Jo Jones and Lee Young, Lester Young’s brother. Together with the “Brooklyn gang” which included Cecil Payne, Ernie Henry, Randy Weston, Duke Jordan, Leonard Gaskin and others, Max would go and listen to the great orchestras featured in Manhattan clubs… standing on the sidewalk, because they were all too young to be allowed inside. They were just as thrilled by the different things being played at Minton’s, Kelly’s Stables or The Village Vanguard. Wanting to leave no stone unturned in his investigation of his chosen art-form, Max attended classical percussion classes at Manhattan’s Conservatory of Music at the same time, graduating in 1942.

There began a period in which Max Roach built himself a reputation; he was a good reader and could replace older drummers who were unavailable, sometimes because they’d been drafted when the USA entered the war: Duke Ellington hired Max for two nights at the Paramount Theater as Sonny Greer’s replacement. Jazz was in upheaval then; chasing down jam-sessions, rehearsing at Bud Powell’s place, accompanying Parker, Gillespie and Monk at Monroe’s Uptown House, Max Roach seized every opportunity to mix with revolutionaries. He said that keeping company with those people helped him to forge his style and, talking to Maurice Cullaz and Laurent Goddet, he stated he’d never heard Kenny Clarke before “Klook” (Kenny) became the drummer in Dizzy’s big band, adding that he’d already recorded with Coleman Hawkins by that time, a rather incredible statement when you realise that Klook, a Minton’s stalwart, wasn’t drafted until the middle of 1943…

Max had been promised a job by Dizzy once he’d formed his band, and Dizzy kept his word when he introduced his new quintet to the Onyx Club’s audience in December 1943. By 1944 Max was drumming with Benny Carter’s orchestra, and Charlie Parker invited him to play on his first session as a leader on November 26th 1945. Two years later, Bird hired him on a regular basis (cf. “Charlie Parker –The Quintessence” Vol. 1). “… Even the way I play drums; you can say Bird was really responsible, not just because his style called for a particular kind of drumming, but because he set tempos so fast, it was impossible to play a straight, ‘Cozy Cole four’ style. So we had to work out variations.”3

The 1949 International Jazz Festival in Paris provided the occasion for Parker’s quintet to play at the Salle Pleyel, and in “Jazz-News” Boris Vian showed his enthusiasm: “Max is a lord of the drums; he can slam his various skins an absolutely exaggerated, discouraging number of times. And the way he lays it on!” As icing on the cake, the brand-new label Vogue gave him a chance to cut his first record under his own name in a room at the Poste Parisien on the Champs-Elysées.

Never one to let himself be locked into a genre, Max Roach had been drumming the previous year with the famous “Birth of the Cool Band” led by Miles Davis and Gil Evans (cf. “Miles Davis – The Quintessence” Vol. 1). According to Gerry Mulligan, “Max played so well on the sessions that I fell in love with his work. He understood just what we were doing and just laid things in that made them perfect. He viewed the pieces as compositions. What Max did was melodic and quite incredible.”4 For Roach, there was no question of simply accompanying a partner; the idea was to really play with him, thereby proving that the drums could be considered a melodic instrument, and the first drafts of his demonstration of that took place in the company of pianists to whom he felt close.

George Wallington and Max Roach were old acquaintances; they’d both been members of the group which Dizzy had taken into the Onyx Club. Born Giacinto Figlia in Palermo in 1923, Wallington was appearing in Greenwich Village at the Welcome Inn, one of the regular haunts where Max, Little Bennie Harris and Parker found a welcome. Their music intrigued Wallington to the point where he started trying to get his keyboard to reproduce the harmonies they used, until one day trumpeter Jerry Hurwitz introduced him to Dizzy: “Piano players up to that point played leading chords. We didn’t do that because we were always evolving our own solo directions. We needed a piano player to stay outta the way. The one that stayed outta the way best was the one best for us. That’s why George Wallington fitted in so well, because he stayed outta the way, and when he played a solo, he’d fill it up; sounded just like Bud.”5 Ten years later, Wallington has lost none of his taste for a fast tempo, as you can hear on Fine and Dandy, where he gives Roach the opportunity to invent a piece of brush-work which is entirely in sympathy with the language of the pianist: after one of his breaks, Wallington picks up the thread in unbroken succession.

The way they conducted their approach was just as evident when Max accompanied Thelonious Monk on Trinkle, Tinkle. This is a beautifully complex composition whose development is ensured jointly by the piano and drums, with shivering cymbals opening the introduction as part of the theme-statement. There’s no facility in this modus operandi: with Monk being one of the most percussive pianists you could find, Max had to find a way to avoid the slightest pleonasm.

Another keyboard-champion whose compositions weren’t easy to decipher was Herbie Nichols, who had numerous bop affinities but was never accepted by the hard-core modernists’ clan. Ignored while he was alive, Herbie only achieved recognition with the next generation, through the “Herbie Nichols Project” which the Jazz Company Collective began in 1994. As Max Roach put it, “Herbie was gentle and sensitive, easy to work with. The other side of the coin: his music was not easy to get into, although he gave plenty of space for interpretation. But because of the individuality that expressed itself in his compositions, it was difficult to go into the studio and do the whole thing in three hours, which is the kind of pressure we were under. We had to deal with the music immediately.”6 It still took six takes to record Hangover Triangle. Transposing the theme’s mobility into percussion would have discouraged more than one drummer; nobody save Max would have been able to sense its implications with so much finesse.

Bud Powell and Max Roach had many opportunities to record together, and one of them came on March 15th 1953. The scene was the stage of Massey Hall in Toronto, and the occasion was the Festival of Creative Jazz: the members of the New Jazz Society of Toronto had decided to reunite bebop’s founding fathers, namely Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Oscar Pettiford and Max Roach. It was a high-risk project given that Bud Powell was well-known for his instability, and Parker had been surrounded by scandal three months earlier in Montreal. This time, Bird would content himself with losing Dizzy at Toronto airport, Pettiford would refuse to participate because he thought the initiative wasn’t worth it, and Max Roach would try and wriggle out of it by pleading a broken arm… which dated back a year. While recriminating against all and sundry, Charles Mingus agreed to replace Oscar. When the date of the concert was changed it was the last straw, because Rocky Marciano’s title-fight with Jersey Joe Walcott was planned for that very same evening, and those who went to hear the music, although enthusiastic, weren’t enough to fill every seat. After knocking back a triple scotch, Bird went onstage carrying a white plastic alto sax, determined to have some fun with Dizzy... although Dizzy, of course, ran backstage between choruses to find out how Jersey Joe, his favourite, was getting on in the ring. Not that he had to worry for long: Marciano knocked his opponent out after 2’25”.

Salt Peanuts is the second piece from that concert by the “Quintet of the Year”. Echoing that other fight on the night, Max Roach slugs it out with Dizzy punch for punch, plays around with Parker, and takes a solo which, far from being the usual tour de force, tells a story. Roach is the kingpin in a performance which, although it constituted one of the concert’s peaks, might well have been a little bit erratic without his rigour. All through their Cherokee played in trio over an extremely fast tempo, and thanks to the brushes he handed to Bud Powell, Max was giving spectators a demonstration of not only his virtuosity but also his musical intelligence.

The concert over, Mingus confiscated the tapes recorded by an engineer from the Canadian Broadcasting Corporation at the organizers’ expense. Mingus thought the sound hardly did him justice, and at first he said he was going to destroy them; then he changed his mind and re-recorded a new bass part… without erasing the first one. The result was released by Debut Records, the label which Mingus and Roach had created early the previous year. “With Mingus we decided early on, since people weren’t knocking our doors down to make records under our own names, that we’d start our own company. Basically that was how I got involved with the whole thing of Debut Records. There were four of us: myself, Margo Ferraci, Celia and Mingus.” 7 The title Percussion Discussion appeared on the album “Mingus at the Bohemia”, a club recording. On that record, two instrumentalists whose function is supposedly rhythm conduct a melodic conversation in a manner that sounds perfectly natural. It was relatively rare for the time. Even the (studio-added) part played by Mingus on a three-quarter-sized double bass takes nothing away from the coherence of a piece that is remarkable, to say the least.

Having decided to regain his freedom in June 1953, Shelly Manne, the regular drummer at The Lighthouse, suggested to Howard Rumsey that he might be replaced by someone he knew quite well, namely Max Roach. Max accepted. When Roach’s contract ran out – he’d only signed for six months – Gene Norman, a producer/radio-man/concert-organizer, encouraged him to set up his own group and open the brand-new California Club. For his partner, Max thought immediately of Clifford Brown, whose work on J. J. Johnson’s Blue Note record had made quite an impression on him: “I just felt that musically we had a spiritual bond.”8 After a certain number of changes were made, the “Clifford Brown-Max Roach Quintet” gained an identity with the arrival of tenor-player Harold Land, bassist George Morrow and pianist Richie Powell, Bud’s brother. Composed by Max Roach, Mildama highlights the variety and quality of Max Roach’s playing; Georges Paczynski called it a masterpiece. Early in 1957 the quintet returned to California, minus Clifford Brown (he died in an automobile accident in 1956), but with Sonny Rollins. Max Roach came to pay a visit to the Lighthouse All-Stars; in 1954 he said, “Their material is more prepared, a little more formal and less spontaneous. They play some very interesting things – Shorty, Shelly and the whole crowd. I have a lot of respect for their musicianship. But they’re really very cool.” 9 Over time, as his political views gradually became more radical, Max would be less affable. For the moment, however, he was obviously taking pleasure in playing Facts About Max, which Marty Paich wrote for him. The fours he swaps with Bill Perkins, Frank Rosolino, Conte Candoli and pianist Dick Shrieve leave hardly any doubt as to his frame of mind.

“I was always listening to that part of myself that would lead me to breaking out with the instrument in a way I couldn’t do until I started getting my own bands together. My own musical ideas didn‘t begin to surface till then.”10 Once Clifford Brown and Richie Powell had gone, nothing was the same anymore. At first, leaving their chairs vacant, Max Roach led a trio with George Morrow and Sonny Rollins. The latter’s “Freedom Suite” album gives an idea of the music they were playing, although Pettiford has replaced Morrow. Rollins had always had the habit of playing themes from outside the usual repertoire of jazz; he said his brain worked like a computer and admitted to having a huge number of songs in reserve, taken from shows or films he’d seen as a child. Composed by Harry Warren for the film-musical “The Gold Diggers of 1935”, Shadow Waltz was one of them. Stated and treated by Rollins with a kind of amused nonchalance, the theme used for a dazzling onscreen sequence from Busby Berkeley was taken seriously by Max Roach, whose freedom in rhythm had already been exposed in the same session with There Will Never Be Another You. While they were waiting for Rollins – he was late – Roach and Oscar Pettiford recorded that other Harry Warren song as a duet. Bass and drums converse, coming together to confront each other better and less aggressively all the way through the Percussion Discussion they undertake with Mingus. The level of inspiration is identical.

In time, Max Roach decided to go back to a quintet line-up. For his trumpeter he chose someone he knew well, Kenny Dorham, a solid musician who had partnered Bird, and who expressed himself in an original way thanks to a running style in which each note he played was almost equivalent in intensity. A legato style of trumpet-playing emerged, inspired by saxophonists in general and by Parker in particular: “The regular way of playing trumpet up to then seemed to me comparatively stiff.”11

Taken at breakneck speed, Just One Of Those Things allows you to taste the contrast that existed between the extrovert playing of Rollins and the restraint displayed by Kenny Dorham. Serving both with equal efficiency, Max Roach lets George Morrow accompany Ray Bryant’s chorus alone.

Bryant vacated his seat for Bill Wallace to play on the quintet’s best-known recording, “Jazz in 3/4”. At the suggestion of producer Bob Shad, it would be the first time that jazz musicians had devoted an entire album to that time-signature, one which up until then had only been tested with parsimony; Sonny Rollins’ composition Valse Hot would prove them right to have taken up the challenge. Lasting twice as long as the version recorded the previous year by Clifford Brown – here it stretches to almost a quarter of an hour –, Valse Hot proves that swing and a 3/4 signature aren’t incompatible: “It’s awkward at first but, after a while, everything fits right into place. And I don’t feel restrained, or feel like I’m about to fall into 4/4 if I don’t watch myself. After a while, it feels natural.”12 It felt natural for Kenny Dorham, Sonny Rollins and George Morrow also, and for their young pianist Billy Wallace, who takes a remarkable solo for the occasion and concludes with counterpoint from both hands.

Whatever his other qualities, Max Roach would soon decide that he could do without a piano; but his reserve with regard to that instrument was different from that formulated by Gerry Mulligan when he created his quartet with Chet Baker. For Max, it was a matter of allowing the rhythm-section to be able to express itself in a more linear manner, and this is the way they play on Après vous alias Au Privave, with George Morrow assisting Max Roach opposite two horns.

Towards the end of 1957, Rollins decided to take off on his own; Max gave him his blessing and turned to Hank Mobley, the tenor he’d brought out of the shadows four years earlier. His tenor had less power than that of Rollins, but its discourse complemented Kenny Dorham beautifully; the two musicians had already played alongside each other in Art Blakey’s group at the Café Bohemia, and also in Horace Silver’s quintet. Après vous, like Parker’s Mood, comes from the album “The Max Roach 4 Plays Charlie Parker”, which was recorded over two sessions with some changes in personnel. On Parker’s Mood, Nelson Boyd replaces George Morrow with George Coleman replacing Hank Mobley, and the tune gives Max Roach an opportunity to deploy his talents as a coordinator, this time at a slow tempo. Despite the excellence of his solo in Crackle Hut, which he plays in particularly brisk fashion, Ramsey Lewis didn’t convince Max that it was time he employed another pianist; Max innovated by organising a quintet whose instrumentation was different: “My idea at that time was to replace the bass with a tuba, like in New Orleans in the old days… but I still had to add a double bass for the overall sound.”13

Max Roach went for a young musician of eighteen, Ray Draper. A graduate of the High School of Performing Arts, he pioneered the integration of the tuba in modern jazz and already had three records to his name, one with Jackie McLean and the others with John Coltrane. The role which fell to him in Max’s quintet was as much melodic as it was rhythmical, and the trust Max placed in him is fully justified by his contribution to Filide, a tune written by the tuba player where he’s also the principal soloist.

Rollins used to live at the YMCA in Lexington, and when Clifford Brown and Max Roach went down there looking for him – they wanted to persuade him to join them – they found Sonny rehearsing with a young trumpeter named Booker Little. When Kenny Dorham departed, Max remembered the young trumpeter whose serious, industrious attitude had reminded him of Brownie. When Max went to the Newport Festival in 1958 he was thirty-four, and the oldest member of the band he took with him, George Coleman, was no fewer than eleven years younger. So it’s no surprise that A Night in Tunisia is treated with so much fire and freedom in the coda. There came a moment – was it during Max’s drum solo? – when part of the audience, very much a minority, felt the need to wave a white handkerchief on a stick as a derisory sign of surrender. You can’t see the scene in the film which Bert Stern made during the festival because the Max Roach Quintet isn’t in it (Max only appears accompanying Dinah Washington).

Two albums, “Deeds, Not Words” and “Award-Winning Drummer”, were recorded by the same formation. The former ends with the solo piece Conversation, which forms the subject of an in-depth study, with annotation, written by Georges Paczynski for the second volume of his “drums in jazz” history [“Histoire de la batterie de jazz”]. The title Pies of Quincy is taken from “Award-Winning Drummer”, and the contributions of the group’s individuals which punctuate Max Roach’s improvisation highlight the variety in his playing.

When Booker Little did his first album he opted to replace Ray Draper with a pianist – the excellent Tommy Flanagan – to clearly differentiate the line-up from the quintet to which he belonged. Milestones, the Miles Davis tune, was probably arranged by Booker himself, and you can hear the trumpeter in what Alain Gerber described in the sleeve-notes for the French release as “an irrepressible élan, a sparkling flow like the quivering of an electric light.” And he went on to add, “Max Roach is certainly responsible for a lot of this.” Indeed he is, and you may care to note that Max doesn’t pull rank in hogging all the limelight: accompanied by Art Davis on bass, his drum solo plays on nuance rather than on power.

Even if Max Roach devoted most of his time and care to his own quintet, he never turned down a chance to take part in other adventures if he thought they might be rewarding; recording George Russell’s “New York, N.Y.” suite belonged to the latter category. A former associate of Dizzy Gillespie – he composed the famous Cubana Be, Cubana Bop –, in 1953 George Russell had published a book entitled “The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization” which situated him as one of the frontline arrangers interested in modal jazz. He’d done practically all his research at the home of Max Roach, who’d had him as a guest for almost a year. For Russell, “New York, N.Y.” synthesized a whole period in his writing. Divided into five parts, each introduced by Jon Hendricks chanting a poem he wrote himself, Russell’s suite was a hymn to the city he loved more than any other, and it was performed by an orchestra of some fourteen musicians with Charlie Persip and Don Lamond alternating on drums. For A Helluva Town, however, George Russell had insisted on having Max Roach, because here he needed a drummer with more than rhythmicity: he needed a melodist. Finding himself in a fuller line-up – it featured Art Farmer, Bob Brookmeyer, Phil Woods, Al Cohn and Bill Evans among others –, Max Roach was led to modify his approach a little. In order to provide for Russell’s music to the best of his abilities, he conceives a solo which fits seamlessly into this very elaborate score. Jon Hendricks later said that when he received a copy of the music for “New York, N.Y.”, Max Roach’s playing was his point of departure for writing the lyrics, and he made serious efforts to transpose the sound of Roach’s brushes… “Think you can lick it, get to the wicket, buy you a ticket.”

Ten months later Max Roach was leading a quintet in which trombonist Julian Priester had replaced Ray Draper. The extremely brief Lepa lets you hear one of those dialogues to which Max was obviously very partial, and this time his conversation-partner is Art Davis, with whom he’d been working for a year. Behind Art’s firmly-conducted bass lines, Max Roach plays in the manner of a pianist, placing comments, interjections and silences.

Although Max hardly ever put a foot wrong throughout his long career, there were those who were quick to say that the album “Rich Versus Roach” was a faux pas. Yet if this match between them – apparently against nature – hadn’t taken place, Figure Eights would never have happened, and such a conclusive demonstration of two concepts of drumming would never have existed either. Power, technique, subtlety too… the art of Buddy Rich – you might think he comes out the winner after you’ve listened to the entire record – has solid roots in the soil of the “Swing Era”; Max Roach, even if he personified the next step in percussion and its link with bop, had developed a melodic style of playing which had no equivalent, and each of his solos has a solid architecture. The differences which separate the two adversaries here leap out at you throughout Figure Eights, one of the only pieces which went down in a single take, and also one where neither of their respective bands intervenes. Rich attacks for eight bars, Roach responds, and their dialogue continues with exchanges in 8/8. The piece is a drum lesson which requires a good stereo set-up: Buddy is on the left channel, Max on the right.

Less spectacular – but just as fruitful – was Max Roach’s encounter with George Duvivier and Sonny Clark, a pianist who’d accompanied Art Pepper and Buddy DeFranco in California, and also been one of the Lighthouse All Stars for a while; after moving to New York he had a comfortable spot at the top of Blue Note’s artist-roster. Bud Powell’s influence was primordial when Clark started out, but it was counterbalanced in his playing by the attraction he felt for pianists with a powerful left hand. The title Junka, besides confirming – once again – Max Roach’s exceptional brush-work, proposes two series of fours. The first opposes Sonny Clark and George Duvivier, and the other has Max Roach in a dialogue with the pianist. Clark later said, “Max, aside from his ability to swing, always plays so clearly. He helps make a trio full.”14

Max Roach had always shown an active political commitment on behalf of Afro-Americans. Was the “Freedom Now Suite” originally commissioned by the “National Association for the Advancement of Colored People” [NAACP] as Roach claimed, in a celebration of a century of emancipation? Or did it have nothing to do with that, as Oscar Brown Jr. said at the beginning of the project? Whatever the reality, Roach and Brown rapidly went their different ways, with Roach giving allegiance to Malcolm X while Oscar preferred to join Martin Luther King. The Candid label, formed that same year (1960), released an album called “We Insist!”, subtitled “Max Roach’s Freedom Now Suite”. The work was divided into five parts: Driva’Man was entrusted to Coleman Hawkins, with Freedom Day and All Africa originally intended as part of a much larger work for a chorale; to those parts were added Tears for Johannesburg, composed in memory of the massacres committed at Sharpeville in South Africa, and Triptych, which was performed by Abbey Lincoln and Max Roach alone. Imagined as a piece of ballet-music, this last section breaks down into Prayer / Protest / Peace. According to Max Roach, “I explained that in the first part it was about preparing the voice; the singer has to do some vocalising which has no definite key. It’s a kind of exercise that has to be organized. After doing that, the singer has to cry, sing and yell with her whole body until exhaustion. And finally peace comes as a reward for extenuating work, like at the end of a very full day.”15 The instructions are followed to the letter.

When he heard the record on its release, Oscar Brown Jr. criticized the expressionism of Protest. The period wasn’t yet accustomed to the “cry” aesthetic which people like John Coltrane, Albert Ayler or Pharoah Sanders later cultivated. “The Freedom Now Suite” was first performed on January 15th 1961 at the Village Gate during a gala concert sponsored by CORE [Congress Of Racial Equality] with, in addition to jazz musicians who weren’t on the recording – Eric Dolphy among them – a narrator, dancers and four conga-players. When they separated in 1970, still true to each other, to jazz and to their own convictions, Max Roach and Abbey Lincoln would continue their own paths until the first decade of the new century.

Adapted by Martin Davies from the french of Alain Tercinet

© 2013 Frémeaux & Associés / Groupe Frémeaux Colombini

(1) Kevin Whitehead, “Max Roach: Drum Architect”, Down Beat, October 1985.