- Our Catalog

- Philosophy

- Philosophers of the 20th century and today

- History of Philosophy (PUF)

- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray

- The philosophical work explained by Luc Ferry

- Ancient thought

- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today

- Historical philosophical texts interpreted by great actors

- History

- Books (in French)

- Social science

- Historical words

- Audiobooks & Literature

- Our Catalog

- Jazz

- Blues

- Rock - Country - Cajun

- French song

- World music

- Africa

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- West Indies

- Caribbean

- Cuba & Afro-cubain

- Mexico

- South America

- Tango

- Brazil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Spain

- Yiddish / Israel

- China

- Tibet / Nepal

- Asia

- Indian Ocean / Madagascar

- Japan

- Indonesia

- Oceania

- India

- Bangladesh

- USSR / Communist songs

- World music / Miscellaneous

- Classical music

- Composers - Movie Soundtracks

- Sounds of nature

- Our Catalog

- Youth

- Philosophy

- News

- How to order ?

- Receive the catalog

- Manifesto

- Dictionnary

- Our Catalog

- Philosophy

- Philosophers of the 20th century and today

- History of Philosophy (PUF)

- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray

- The philosophical work explained by Luc Ferry

- Ancient thought

- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today

- Historical philosophical texts interpreted by great actors

- History

- Books (in French)

- Social science

- Historical words

- Audiobooks & Literature

- Our Catalog

- Jazz

- Blues

- Rock - Country - Cajun

- French song

- World music

- Africa

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- West Indies

- Caribbean

- Cuba & Afro-cubain

- Mexico

- South America

- Tango

- Brazil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Spain

- Yiddish / Israel

- China

- Tibet / Nepal

- Asia

- Indian Ocean / Madagascar

- Japan

- Indonesia

- Oceania

- India

- Bangladesh

- USSR / Communist songs

- World music / Miscellaneous

- Classical music

- Composers - Movie Soundtracks

- Sounds of nature

- Our Catalog

- Youth

- Philosophy

- News

- How to order ?

- Receive the catalog

- Manifesto

- Dictionnary

THE KINGSTON RECORDINGS 1951-1958

Ref.: FA5275

EAN : 3561302527529

Artistic Direction : BRUNO BLUM & FABRICE URIAC

Label : Frémeaux & Associés

Total duration of the pack : 1 hours 39 minutes

Nbre. CD : 2

THE KINGSTON RECORDINGS 1951-1958

THE KINGSTON RECORDINGS 1951-1958

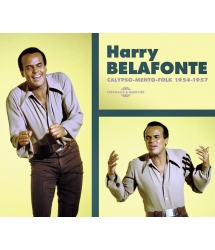

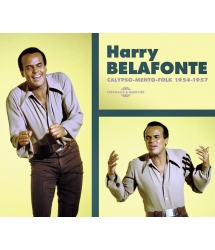

Back in 1956, Harry Belafonte brought several mentos to the world's attention, calling them calypsos because the word was much in fashion. You can hear authentic versions of seven of those hits here, in this exquisite anthology with a detailed introduction by Bruno Blum: his notes reveal mento’s varying forms, from work-songs and rural mentos to more urban varieties, and songs with gospel and jazz influences (by Lord Fly, Winston Gaynair, Bertie King, Ernest Ranglin…). Lying at the heart of the real roots of reggae, neglected and impossibly hard to find for over half a century, this is Jamaica's original popular music. Its excellent seminal recordings are now revealed in these 36 titles accompanied by a 44-page booklet. Patrick FRÉMEAUX

THE ROOTS OF JAMAICAN SOUL

Lord Kitchener, Mighty Sparrow, Lord Invader, King...

RHYTHM AND BLUES SHUFFLE

CALYPSO - MENTO - FOLK 1954-1957

-

PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in

-

1Day Dah LightLouise BennettTraditionnel00:01:271954

-

2Not MeHubert PorterNorman Span00:02:551952

-

3Brown Skin GirlBen BowersTraditionnel00:02:091952

-

4HosannaLouise BennettTraditionnel00:00:561954

-

5Iron Bar/Mas Charley BellHubert PorterTraditionnel00:02:511953

-

6Solas Market/Water Come a Mi EyeLord FléaTraditionnel00:03:191954

-

7Donkey BrayLord FléaTraditionnel00:02:161957

-

8Donkey CityLord FléaGérald Lyon00:02:521952

-

9NebuchadnezzarLaurel AitkenLaurel Aitken00:02:351957

-

10Mango TimeCount LasherTerence Perkins00:02:561954

-

11Don'T Fence Her InHarold RichardsonHarold Richardson00:03:191952

-

12Take Her To JamaicaLord MessamTraditionnel00:03:081951

-

13Noisy SpringBoysie GrantEddie Brown00:03:131951

-

14Island Gal SallyCount LasherTerence Perkins00:03:091953

-

15Linstead Market And Day OThe WigglersTraditionnel00:03:001956

-

16BananaCecil Knott And His Joybell OrchestraCecil Knott00:02:251951

-

17Woman StyleChin's Calypso SextetAlerth Debasse00:02:321952

-

18Irene And Yo'Fr'enFlea LordNorman Thomas00:03:201955

-

PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in

-

1Don'T Touch Me TomatoThe WigglersTraditionnel00:03:151958

-

2Calupso MedleyThe WigglersTraditionnel00:03:391958

-

3Magic ComposerLord FléaAka B.G. Bargee00:02:171957

-

4Donkey CityLord FlyGerald Lyon00:02:391952

-

5Jamaica TalkBabba MottaRuby Thompson00:02:411956

-

6Old Lady You Mash Me ToeHubert PorterTraditionnel00:02:501954

-

7The Ole Man's DriveCount LasherEverald Williams00:03:071951

-

8Breadfruit SeasonCount LasherTerence Perkins00:03:061957

-

9It All Began With Adam And EveLord FléaNorman Thomas00:02:391957

-

10LimboThe WrigglersTraditionnel00:02:111958

-

11Mary AnnThe WrigglersCharles Hubert Raphaël00:02:381958

-

12BargieHubert PorterAka B.G. Bargee00:03:151953

-

13DoctorCount LasherTerence Perkins00:03:101954

-

14Biggest MaracasThe WrigglersDenzil Laingt00:02:041957

-

15PerseveranceCount LasherTerence Perkins00:02:301954

-

16Night Food RecipeChin's Calypso SextetAlerth Debasse00:03:091952

-

17Calypso Cha ChaCount LasherTerence Perkins00:03:001954

-

18Sweet ChariotLaurel AitkenLaurel Aitken00:03:221957

JAMAICA-MENTO 1951-1958

JAMAICA-MENTO 1951-1958Les racines du mento

Au début du XIXe siècle, les danses et musiques des esclaves étaient encore interdites sous peine d’amende pour leurs maîtres. Les autorités coloniales redoutaient la communication et les organisations secrètes entre personnes asservies. Tout rapprochement entre Africains était une menace potentielle. La révolution haïtienne toute proche (1801) faisait trembler les planteurs, qui s’enrichissaient avec leur production de canne à sucre. Les esclaves n’avaient pas le droit de lire, d’écrire, d’enseigner ou de prêcher, et les rites de la spiritualité africaine ont été strictement interdits en 1761 sous peine de mort ou d’exil. Ces danses, tambours et chants traditionnels étaient réputés être utilisés dans des rituels obeah, considéré par les colons comme étant de la sorcellerie. Les désenvoûteurs, ou myal men, pratiquaient en groupe et en musique des dérivés des cultes des esprits originaires notamment des peuples Ashanti, Yoruba, Bantou, et leurs rites secrets interdits. Toute musique africaine étant prohibée, le statut de travailleur forcé permettait néanmoins à quelques privilégiés de jouer des instruments européens disponibles. Les musiciens anglais étaient rares dans les îles, et certains esclaves de maison ont ainsi reçu une éducation musicale à l’européenne, destinée à égayer les soirées des maîtres, notamment à noël. Les aptitudes musicales des esclaves étaient même mises en valeur lors de leur vente publique.

De l’autre côté de l’échelle sociale à cette époque, les aristocrates anglais des deux sexes se devaient de maîtriser un instrument. Ils interprétaient des madrigaux au luth, au dulcimer et au clavecin. Le violon, populaire chez les nobles comme chez les roturiers, s’est ainsi répandu dans quelques plantations jamaïcaines. Les autres instruments en vogue dans la musique populaire britannique d’alors étaient la vielle à roue, la chalemie à deux hanches (ancêtre du hautbois), la corne crumhorn en forme de J, à deux hanches, et le tambourin. Sans oublier les tambours, le clairon, la flûte et le fifre utilisés par l’armée anglaise. Les instruments, les chansons populaires et le répertoire militaire britanniques sont arrivés en Jamaïque avec les premiers colons, et une partie de leurs compositions a été transmise à des esclaves de maison. Le quadrille, une danse introduite à la cour de Napoléon Ier, a transité par les bals de Londres avant d’arriver aux Amériques et aux Caraïbes. Sa forme populaire (appelée square dance aux États-Unis) a connu beaucoup de succès aux Antilles. Les danseurs se font face en carré, et sont dirigés en direct par les set callers jamaïcains, qui indiquent les pas et mouvements à effectuer. Ces maîtres de cérémonie ajoutent des rimes et bons mots à leurs commandements. Véritables précurseurs du rap moderne, ils existent toujours au XXIe siècle dans différentes régions des Caraïbes, notamment aux Antilles françaises, où ils sont encore appelés des commandeurs. Le quadrille était très populaire en Jamaïque, et avec d’autres formes de musiques européennes comme la mazurka, la valse et la polka, il a formé la base de la musique créole locale au XIXe siècle. Plusieurs enregistrements de mento réalisés par le Chin’s Calypso Sextet entre 1955 et 1957 (Quadrille Figures 1&2, Quadrille Figures 3&4 notamment) attestent de ces influences européennes. Le cinquième mouvement du quadrille en particulier a contribué au développement de la première musique populaire jamaïcaine, le mento.

En dépit des interdictions, certaines musiques d’essence africaine ont aussi été tolérées par certains colons. Et lors de divers événements secrets, des musiques étaient jouées par des esclaves d’origines très diverses. Ils ont ainsi créé une musique spécifiquement jamaïcaine, mélangeant les éléments de leurs propres cultures. L’utilisation du lamellophone, un instrument ouest-africain appelé de divers noms, représente une trace significative de cet héritage dans le mento au XXe siècle. Selon les lieux en Afrique, le lamellophone s’appelle la sanza, la kalimba ; on le nomme timbili chez les Vute du Cameroun, le koné chez les Boussancé du Burkina, la deza chez les Lemba du Transvaal, likembé ou gibinji au Congo ; marimbula à Cuba, manuba à Haïti et rhumba box ou thumb piano en Jamaïque. La rhumba box jamaïcaine typique a la particularité de produire une gamme pentatonique de notes graves, un trait typique de la musique jamaïcaine traditionnelle de l’île, comme on peut l’entendre ici dans les mentos ruraux de Count Lasher Mango Time et Breadfruit Season. Elle préfigure ainsi la basse électrique qui apparaîtra en Jamaïque à la fin des années 1950 avec le rhythm and blues, et deviendra ensuite un instrument prédominant dans le reggae des années 1970. L’utilisation du banjo, qui trouve des ancêtres dans plusieurs instruments d’Afrique de l’ouest, se retrouve souvent dans le mento rural en plus de la guitare sèche et des percussions. Le rythme joué ici par la clave (deux morceaux de bois frappés l’un contre l’autre, appelés tibois aux Antilles françaises) sur les morceaux Linstead Market/Day O, Bargie, Nebuchadnezzar, Mango Time et Don’t Fence Her In se retrouve dans la biguine martiniquaise et guadeloupéenne, le son, la guaracha et le sucu sucu cubain. Combiné à la guitare, le tibois sur Don’t Fence Her In et Linstead Market/Day O par exemple suggère nettement le rythme qui a rendu Bo Diddley célèbre aux États-Unis. Ce rythme trouve son origine dans les musiques d’Afrique de l’ouest, où il est répandu. Plusieurs traditions africaines ont solidement pris racine dans l’île. Elles ont contribué à l’élaboration du répertoire mento. Le groupe ethnique Akan, qui comprend les Ashantis, sans doute majoritaires en Jamaïque, a apporté de la Côte d’Or des danses et musiques (tambours, percussions et voix) liées au culte traditionnel des esprits. Malgré les peines encourues, les rites nécromanciens visant à “attraper des fantômes” (comme Bob Marley le chantera dans Duppy Conqueror), ou plutôt leurs âmes pour les restituer à leurs propriétaires, étaient répandus dans les années noires de l’esclavage. Ils étaient pratiqués par des “prêtres” myal guérisseurs, des bush doctors utilisant des plantes et des techniques médicinales anciennes. Ces cérémonies en musique combattaient la pratique de l’obeah, considéré maléfique à la suite d’un amalgame avec la sorcellerie pratiqué par les missionnaires. En réalité, l’obeah fut jadis un terme originel désignant la puissance spirituelle venue d’Afrique. Strictement interdit, le myal inclut des sacrifices d’animaux pour apaiser les mauvais esprits. Il mélange diverses cultures ouest-africaines où les esprits des ancêtres prennent possession des vivants et s’expriment à travers eux pour prodiguer leurs avis et conseils lors de danses. Ces rites analogues (mais à l’origine et aux pratiques différentes) à ceux de la santeria cubaine, du vaudou haïtien et du hoodoo de la Louisiane seront d’ailleurs évoqués avec humour dans au moins deux classiques du mento, Back to Back, également appelé Zombie Jamboree (un calypso composé par le trinidadien Lord Intruder). Il seront aussi chantés par Peter Tosh avec les Wailers dans le ska Jumbie Jamboree, composé et enregistré en 1965. Dans leur version de Linstead Market, une chanson traditionnelle jamaïcaine où le narrateur ne peut nourrir ses enfants car il ne vend pas un quart de penny (quattie) du légume ackee au marché, les Wrigglers font ici allusion à ces sortilèges, supposés responsable des mauvaises ventes : The voodoo man put him finger ‘pon me Not a quattie worth’s sell

Les descendants d’esclaves évadés, les Marrons de Jamaïque (qui après une guerre contre les Anglais obtinrent dès 1739 l’indépendance de leurs territoires), ont joué un rôle important dans la pérennisation de la puissante culture afro-jamaïcaine, mais ils n’ont pas été les seuls. Leur isolement forcé, puis leur culture du secret les ont de toute façon coupés du reste des insulaires. Les chants et danses myal étaient pratiqués par des non-Marrons. Certains esclaves ont préservé des éléments culturels, comme des berceuses, des chants de rondes enfantines, des chansons présentes dans les contes pour enfants mettant en scène Annancy, une araignée aux pouvoirs étranges, et des chansons diverses (les premières traces écrites du répertoire populaire jamaïcain sont disponibles dans le livre de Walter Jekyll “Jamaican Song and Story” paru en 1907).

Après l’abolition de l’esclavage dans l’île en 1838, l’évangélisation des Afro-Jamaïcains a commencé. Comme aux États-Unis, les spirituals et les cantiques chrétiens ont pris racine. Le myal a alors intégré des influences des églises venues des États-Unis, parmi lesquelles les méthodistes, pentecôtistes et baptistes. La glossolalie (“speaking in tongues”, Marc 16, 17) pentecôtiste, où le sujet s’exprime en termes incompréhensibles, est à rapprocher de la possession par les esprits des rites afro-jamaïcains. Derrière cette façade de respectabilité chrétienne, certains Jamaïcains enclins à se tourner vers leurs racines africaines ont développé des cultes syncrétiques, spécifiques à l’île, où les chants et danses ont une grande importance. Ce mouvement connut un essor important vers 1860. Il a pris le nom de Revival Zion, avec différentes variantes comme le kumina (ou pukumina et pocomania) marqué par la culture des Bantous congolais. Le guérisseur Alexander Bedward (1859-1930), un des plus célèbres prêtres du revivalisme jamaïcain, fut le fondateur du mouvement bedwardiste. Très populaire, Bedward dirigeait des cérémonies lors desquelles, racontera-t-on, trente mille personnes se réunissaient. Son attitude de défi à l’égard des autorités du Commonwealth lui valut un long séjour en asile psychiatrique. C’est là qu’il sera finalement enfermé pendant les dernières années de sa vie. Il inspirera tous ceux qui, dans l’île, chercheront à renouer avec leurs racines africaines dévalorisées et méprisées par les autorités. Le mouvement Rastafari, qui naîtra dans les années 1930, sera notamment influencé par l’exemple de Bedward, et plonge ses racines dans le revivalisme.

La tradition du Jankunu (ou Jonkunnu et John Canoe) met en scène des mascarades représentant les oppresseurs (le reine, le roi, les maîtres, la police, etc.) et des chansons satiriques. Des défilés dansants dans les rues sont restés après l’abolition une expression ostensible et (parfois) autorisée des origines africaines des participants. On les retrouve au Belize, aux Bahamas et dans d’autres pays de la région. Le Jankunu, et ses variantes, le Horsehead et le Buru, sont une pérennisation des cérémonies et processions que les maîtres permettaient aux esclaves pendant les fêtes de noël, où avaient exceptionnellement lieu trois journées sans travail. “Jankunu” désigne une maquette de maison portée sur la tête comme un chapeau démesuré par le danseur principal qui est parfois aussi masqué. Le Jankunu symbolise la beauté et la puissance, une image de grandeur en miniature. Le rythme utilisé dans les cérémonies buru est devenu le style de tambours rituels des Rastas, qui l’appellent le nyahbinghi. Il est directement dérivé de la musique ntoré de l’Est du Congo (région du Kivu), que l’on retrouve dans la tradition kumina. Bien que le groupe nyahbinghi de Count Ossie, formé vers 1948, ait été présent sur scène à Kingston dans les années 1950, aucun enregistrement n’en a été réalisé avant 1960 environ. Ils ne figurent donc pas dans cet album. On peut néanmoins entendre ici des tambours sur Mango Time, Don’t Fence Her In et même un solo sur Noisy Spring.

Le mento, musique subversive

Différentes musiques populaires jamaïcaines se sont développées au XIXe siècle. Incorporant quadrille, mazurka, polka, valse, musique militaire, cantiques anglicans, elles ont aussi été profondément marquées par les spirituals et les cantiques anglicans, baptistes, méthodistes, pentecôtistes (etc.), et diverses musiques folkloriques d’essence africaine, comme les rondes du myal. Il est ardu de répartir ce qu’elles doivent précisément aux Marrons, au myal, au revivalisme, au kumina, aux traditions dinki mini (chants et danses afro-jamaïcaines du deuil) et bruckins (célébration de l’abolition de l’esclavage) et à une multitude de groupes plus ou moins secrets qui entretiendront des résiliences de cultures africaines dans les campagnes jusqu’au XXIe siècle. Quoi qu’il en soit, ces musiques folkloriques et les danses qui les accompagnaient ont pris une grande place dans la vie des Afro-Jamaïcains, pour qui la musique était l’un des rares divertissements disponibles. Ces musiques populaires étaient méprisées par les bakras (les Jamaïcains d’origine européenne), qui n’y voyaient que diableries, paganisme, sauvagerie, vulgarité et luxure. En 1932 dans son Voodoos and Obeahs, Joseph J. Williams mentionnait une danse appelée le minto. Indigné, il considérait cette danse libre comme étant une incitation à la débauche réprouvée par la morale chrétienne – et souhaitait en conséquence que les Afro-Caribéens soient évangélisés :

Ces derniers temps, j’ai connu des ecclésiastiques bien intentionnés plutôt nouveaux en Jamaïque, connaissant mal ses coutumes, et commentant favorablement la danse minto. Ils la trouvaient pleine de grâce, et n’y voyaient pas les étreintes coupables que l’on trouve dans la plupart des danses modernes. C’est avec innocence, ou plutôt ignorance, qu’ils ne se sont jamais doutés du seul but de cette danse, qui est d’enflammer les passions, puisqu’elle a la même source que le Calenda haïtien (…). Une fois informés de sa vraie nature, ils ont rougi en se souvenant de l’intérêt qu’ils avaient eu à regarder la danse. Un intérêt qui a probablement fait ricaner les participants de façon éhontée en constatant l’incompréhension de Parson - “Lui y’en a ignorant pour de vrai, M’sieur !” - car ceux qui dansent le minto connaissent bien son véritable objectif maléfique.

Ainsi cette danse populaire afro-jamaïcaine était avant tout perçue par un Blanc comme étant sexuellement connotée. La danse libre, expression spontanée du corps était alors pour un pieux colon ou un Britannique puritain une obscénité visant à “enflammer les passions”. Ce qui dénonçait implicitement la théorie de jadis, selon laquelle les Noirs auraient été des primitifs, des sauvages lubriques indignes de la religion. En leur transmettant leur religion, les abolitionnistes voulaient d’ailleurs montrer que cette infériorité supposée, qui avait contribué à justifier l’exploitation des esclaves, n’était en réalité que de l’ignorance. Du jazz au blues, du rock and roll jusqu’au rap, l’histoire des musiques afro-américaines a toujours été celle d’une confrontation à la religion en place, et à ses valeurs puritaines. Aux États-Unis en pleine ségrégation raciale, en 1935, le succès du boogie-woogie et de la danse libre qu’il engendrait chez Noirs et Blancs obtint la même réaction horrifiée de la société blanche, dont une majorité raciste voyait en chaque nègre un fumeur de marijuana incapable de résister à ses bas instincts de violeur de femmes blanches. En 1937, cette croyance entretenue par la presse contribua à justifier la prohibition du chanvre, fumé par nombre de musiciens de jazz aux États-Unis comme en Jamaïque. Même chose pour le blues, qui pendant la première partie du XXe siècle sera considéré être la “musique du diable” par une bonne partie des Afro-Américains eux-mêmes :

J’aurais pu avoir de la religion

Mais à la place j’ai cette mauvaise chose

Ouais, le whisky et les femmes

Ne me laissent pas prier

Muddy Waters, Rollin’ and Tumblin’, Chicago 1950

En Jamaïque comme à Trinidad ou aux États-Unis, pour la bonne société créole seuls les spirituals chantés à l’église allaient dans le bon sens, celui de l’élévation spirituelle, au-dessus de la ceinture. Les spirituals n’avaient pas pour autant l’approche cérébrale commune à tant de musiques classiques et de cantiques européens. Comme le blues ou le jazz, le mento était une musique subversive, en particulier du fait de son rapport au corps, au plaisir défendu par la religion, et à la liberté d’expression. Les valeurs et principes du système en place étaient contredits par cette musique populaire jamaïcaine pleine d’humour et d’insolence. Dans un contexte de morale sexuelle hypocrite, elle défiait spontanément les normes religieuses, culturelles, artistiques, donc sociales et politiques. En un mot, être noir, danseur, musicien et sexy était profondément subversif dans la société coloniale post-esclavagiste. La culture chrétienne puritaine trouva cependant une place dans le mento, comme on peut l’entendre ici avec les morceaux de Laurel Aitken. Sous l’influence du gospel omniprésent dans l’île, la tendance puritaine dans la musique populaire jamaïcaine s’affirmera particulièrement dans le reggae, nourri par la Bible - et notamment avec le développement du mouvement rasta dans les années 1970. Inversement, le style dancehall jamaïcain dominant dans le reggae à partir de 1980 environ donnera toute sa dimension aux paroles sur le thème du sexe, pérennisant la tradition locale dessinée par le mento, mais cette fois sans barrières. “Certains disent que nos danses sont vulgaires. Mais elles ne sont pas vulgaires. Elles sont comme ça chez nous depuis toujours.” Beenie Man, vedette du dancehall, en 1996.

Calypso

Comme dans la rumba cubaine toute proche (voir Cuba - Bal à la Havane 1926-1927, Frémeaux et Associés FA 5134), qui était internationalement appréciée dans les années 1930-1950, et comme dans le calypso trinidadien à la mode dans les années 1940-1950, l’évocation de la sexualité restera très présente dans le mento. Elle n’aura pas disparu quand l’Américain d’origine jamaïcaine Harry Belafonte, un symbole de la séduction masculine des années 1950, fera réellement découvrir des compositions de mento au grand public international en 1956 avec son célèbre album Calypso. Le principe des paroles à double sens, un art remontant au temps de l’esclavage, est une constante dans le mento comme dans d’autres musiques de la région, comme le blues et le calypso. On retrouve sur cet album cette tradition prononcée de la métaphore, bien utile pour faire passer les paroles osées communes à la Jamaïque et à la Trinité.

Le calypso est la musique de Trinité-et-Tobago, deux îles à la pointe sud de l’archipel des Petites Antilles. Comme la Jamaïque, elles furent des colonies britanniques, et de nombreuses interactions musicales ont eu lieu entre le calypso de Trinidad et le mento jamaïcain. S’ils partagent des points communs (mélodies) avec le mento, les rythmes calypso sont différents. Le calypso a été enregistré pendant près de quarante ans (dès 1914) avant le premier enregistrement de mento jamais réalisé en Jamaïque (1951). Au point que les premiers enregistrements de compositions jamaïcaines ont été réalisés par des artistes trinidadiens de calypso (dont Sly Mongoose, qui évoque Bedward, par Lionel Belasco dès les années 1910), et ce bien avant que les Jamaïcains ne puissent le faire eux-mêmes. En 1926, c’est le trinidadien Sam Manning qui le premier, enregistra pour Columbia ce que les étiquettes des disques appelaient des “mentors”. Il enregistra lui aussi des titres comme Jamaica Blues et Goin’ Back to Jamaica. Il publia plusieurs 78 tours où il est accompagné par Adolphe Thenstead’s Mentor Boys en 1927. Le calypso a été à la mode dans l’empire britannique dès les années 1930. Après le succès de la reprise du Rum and Coca-Cola de Lord Invader par les Andrew Sisters états-uniennes en 1945, le terme “calypso” est devenu une étiquette vendeuse, et pour la plupart des artistes jamaïcains de mento des années 1940-1960, tout espoir de réussite passait par l’étiquette calypso, comme en atteste ici le titre de Calypso Cha Cha de Count Lasher. Le premier chanteur jamaïcain à avoir percé à l’étranger,Lord Flea, l’expliquait ainsi :

En Jamaïque, jusqu’à très récemment on appelait notre musique le “mento”. Aujourd’hui, on utilise le terme “calypso” pour toutes sortes de musiques antillaises. C’est parce qu’il a été tellement commercialisé là-bas. Certains aiment penser que les Antillais sont des indigènes insouciants qui travaillent et chantent et jouent et rient toute leur vie, mais ça n’est pas comme ça. Là-bas la plupart des gens travaille dur, et beaucoup d’entre eux sont de solides hommes d’affaires. Alors si les touristes veulent du “calypso”, c’est ce qu’on leur vend ! (…) Mais je pense que les insulaires savent comment tirer le meilleur de la vie. Ils ne s’inquiètent pas autant que les Américains pour des choses sans importance. Vous pouvez dire qu’ils se débarrassent de leurs ennuis en chantant et en dansant - et je vous parie que c’est plus efficace que la psychanalyse. (…) Quant aux Trinidadiens qui prennent le calypso jamaïcain de haut, moi je leur demande comment ils expliquent qu’ils chantent tant de nos chansons traditionnelles ? Calypso Stars Magazine, Londres, 1957.

Le mento a connu une grande vogue en Jamaïque avant-guerre. Entre les deux guerres mondiales, la rumba et le son cubain, le calypso trinidadien, la biguine des Antilles françaises ont connu à un destin international (voir Biguine, l’âge d’or des bals et cabarets antillais 1929-1940, Frémeaux et Associés FA 007) mais de façon atypique, le mento a dû attendre l’après-guerre pour être enregistré très tardivement. Il faudra attendre 1951 pour qu’un marchand de meubles, Stanley Motta, ouvre enfin un studio d’enregistrement dans une pièce de son arrière-boutique à Kingston. Une série de 78 tours est fabriquée en Angleterre entre 1952 et 1956, et six volumes de huit titres au nouveau format microsillon 25cm, tous intitulés Authentic Jamaican Calypsos et parus sous le label MRS (Motta Recording Service) sauf un sous le label London. Ces disques d’une excellente qualité artistique sont mis en vente comme souvenirs de vacances chez quelques disquaires britanniques, et dans les hôtels où résidaient des touristes en majorité britanniques et états-uniens. Plusieurs titres de cet album en sont extraits. Un autre précurseur, Ken Khouri, avait ouvert un service d’enregistrement et de gravure de disques à l’unité en 1949. Il n’ouvre un véritable studio que fin 1954, où il produit notamment quelques-uns des meilleurs disques des jeunes Lord Flea et Count Lasher. Un troisième pionnier, Ivan S. Chin, lance le Chin’s Radio Service au 48 Church Street et y enregistre en gravure directe plus de cent morceaux de mento rural entre 1955 et 1957. Son Chin’s Calypso Sextet est mené par le chanteur Alerth Bedasse, avec pour parolier, joueur de maracas et imprésario Everald Williams. Comme pour Motta, qui enregistrait directement en gravure, les gravures sont expédiées à Londres où les 78 tours sont fabriqués par Decca, puis la marque Melodisc publiera quelques 45 tours sous son label Kalypso. Les catalogues réunis de ces trois producteurs historiques ne dépassent pas quelques douzaines de titres.

Car dans ces années d’après-guerre, la musique des États-Unis connaît, en Jamaïque comme ailleurs, une mode fulgurante. Avec le développement de l’électricité dans le centre-ville de Kingston, les premières discothèques se remplissent au son des musiques américaines. Avec leurs DJ précurseurs des rappeurs, une innovation jamaïcaine, les bals proposés par les sound systems modernes séduisent la jeunesse. À partir de 1954 environ, le swing, le R&B et le be-bop sont en vogue dans l’île. Le rock and roll de Roy Brown, Wynonie Harris, Little Richard ou Louis Jordan, et le rythme “shuffle” en particulier connaissent une mode qui relègue bientôt le mento à ce qu’il est devenu : une musique traditionnelle, dont l’économie est principalement l’animation pour touristes dans les hôtels. Le mento devra attendre 1956 pour que le new-yorkais Harry Belafonte enregistre quelques compositions jamaïcaines et leur fasse connaître un succès record (premier album de l’histoire du disque à vendre un million d’exemplaires). Mais, sortis sous l’étiquette calypso (musique de la Trinité), les tubes de Belafonte n’attirent pas l’attention sur la Jamaïque. Leur succès en 1956-1957 a néanmoins un impact dans l’île. Après le film Island in the Sun (1957) et sa quelque peu mièvre chanson du même titre, les artistes de mento reprennent les désormais incontournables morceaux de Belafonte, qui après l’épisode calypso reviendra progressivement à une carrière de crooner. En s’inspirant de lui, certains artistes de mento adoucissent sensiblement leur style pour essayer de plaire aux touristes. Quelques-uns réussiront cette transition vers un nouveau son, mais à partir de 1959, le succès des premiers enregistrements de shuffle/R&B jamaïcain tourne pour de bon la page de l’âge d’or du mento, objet de cet album.

Mento 1951-1958

Cette anthologie détaille les différentes facettes du mento. Ces enregistrements ont été gravés à la charnière de deux époques, entre la tradition des années 1930-1950 et l’ère du ska, un style proche du jazz et du rhythm and blues, qui naîtra à Kingston vers 1961 et précède le reggae. Ces morceaux de 1951-1958 représentent les véritables débuts du disque jamaïcain, une industrie qui se développera autour du succès international de Bob Marley dans les années 1970. Méconnus et pressés à peu d’exemplaires, ces disques restent mésestimés et négligés malgré leur qualité et leur place de choix à la racine de l’histoire du reggae. Vendus le plus souvent comme souvenirs, sans grand respect pour les interprètes, peu collectionnés, la plupart des disques de mento originaux sont particulièrement difficiles à trouver et comme tant de disques jamaïcains, ils sont presque invariablement parus sans la moindre indication de dates ni crédits de musiciens. Mais en dépit de ces mauvais atouts, ils ont profondément marqué la musique populaire mondiale dès les années 1950 à travers l’impact de Belafonte et de ses suiveurs (dont Robert Mitchum, qui enregistre Calypso-Is Like So en 1957). Les sept premiers morceaux du disque 1 ont tous été repris par Harry Belafonte, qui les a modifiés, réarrangés, parvenant à en faire des succès record (voir l’album Harry Belafonte, Calypso-Mento-Folk 1954-1957 chez Frémeaux et Associés FA 5234). Notre sélection propose des versions méconnues de ces compositions enregistrées pour la plupart avant le célèbre Calypso de Belafonte, un album fondateur de ce qu’on appellerait plus tard la “world music”. En effet le mento authentique a engendré nombre d’artistes très consistants. Il est loin de se limiter aux compositions reprises par Belafonte, qui ne représentent que la surface émergée - et avec des paroles plus correctes - d’une musique riche et variée. Pour un meilleur confort d’écoute, nous avons choisi de mélanger ici les différents styles de mento. Ils sont néanmoins regroupés par catégorie dans le texte ci-dessous.

Chant de travail

Louise Bennett (Louise Simone Bennett-Coverley, 7 septembre 1919-26 juillet 2006) est la figure majeure de la musique “folk” jamaïcaine. “Miss Lou” a gravé à Londres une série de 78 tours “folk” pour la marque anglaise Melodisc à la fin de 1950. À ce titre, elle est peut-être la première interprète jamaïcaine à avoir enregistré un disque. Excellente chanteuse, conteuse, poète, personnage charismatique, elle est connue pour ses enregistrements de chansons, principalement traditionnelles, et la publication de ses poèmes en patois. Le terme français “patois” est hérité de la Trinité, une île des Antilles qui a connu une forte immigration francophone. Il est toujours utilisé en Jamaïque pour désigner la langue créole locale, et Louise Bennett a œuvré toute sa vie pour qu’il soit considéré comme une langue à part entière. C’est donc en patois qu’elle interprète ici Day Dah Light (“la lumière du jour est là”). Cette composition du folklore jamaïcain obtint un immense succès en 1956 sous le nom de Day O (Banana Boat Song) par Harry Belafonte, propulsée par un remarquable arrangement de Tony Scott basé sur le tambour entendu ici. Belafonte et son équipe ont complété la composition d’origine avec de nouvelles parties de mélodie et de paroles, et se sont purement et simplement attribué la création de ce morceau, qui est donc depuis 1956 co-signé Belafonte, Irving Burgie et William Attaway. La version de Louise Bennett, parue chez Archive: Folkways sur l’album Jamaica Folk Songs en 1954 ne laisse cependant aucun doute sur l’antériorité de la composition. On peut toutefois comprendre la démarche de Belafonte, qui en signant ce titre traditionnel encore non déposé évita que les droits d’auteur soient reversés au trésor public américain. En réalité la toute première version enregistrée de ce classique jamaïcain figure sur l’album Songs from Jamaica d’Edric Connor and the Caribbeans, paru chez Argo à Londres en 1952. Louise Bennett avait d’ailleurs participé à cet album en fournissant quelques compositions traditionnelles comme, sans doute, celle-ci. Les esclaves n’avaient pas le droit de parler pendant le travail, mais ils avaient le droit de chanter, une activité qui pouvait leur donner du cœur à l’ouvrage. Cet émouvant chant de travail (work song) des dockers de Kingston, qui remonte peut-être au temps de l’esclavage, appelle le jour à se lever. En effet après une nuit de dur labeur, le chargement des régimes de banane de “huit mains de long” cessait dès les premiers rayons de soleil de l’aurore.

Day o day o

(Day dah light an me wan’ go home)

Day dah light an me wan’ go home

Come Mister Tally Man come tally me banana

Come fix yuh cotton matty fe come take bunch banana

Six hand seven hand eight hand bunch

Six hand seven hand eight hand bunch

Me come yah fi work me no come yah fi idle

Nuh gimme so so bunch me no horse wid bridle

Six hand seven hand eight hand bunch

Six hand seven hand eight hand bunch

Di checker man a check but im check wid caution

Mi back dis a bruk wid bare exhaustion

Day o day o, day o day o

Day dah light an me wan go home

Day dah light an me wan go home

Couplée à un autre morceau traditionnel, Linstead Market, une seconde version de cette chanson figure sur cet album. Elle a pour titre “Day O”, ce qui indique qu’elle fut enregistrée après la célèbre interprétation de Belafonte, qui lui avait attribué ce nouveau nom en 1956.

Mento rural

Plus que le mento des villes imprégné d’influences internationales, le mento rural annonce nettement le reggae, un style qui naîtra plus tard, dans les années 1960. Les exemples de Don’t Fence Her In et Take Her to Jamaica sont explicites pour quiconque s’est déjà familiarisé avec le reggae. Dans les campagnes, le mento traditionnel était généralement interprété au banjo, à la guitare sèche, au fifre de bambou, plus un lamellophone basse appelé dans l’île rhumba box et des maracas. À cela s’ajoutaient parfois d’autres instruments, comme le tibois (clave), des tambours divers, et à l’occasion un violon ou un “saxophone de bambou”. Sugar Belly (William Walker), un passionné de mento avait ainsi conçu et fabriqué un instrument original, à la sonorité proche de la clarinette, le bamboo sax (à ne pas confondre avec le xaphoon hawaiien). Il est devenu une vedette des séances d’enregistrement de mento dans les années 1950. Il publiera par la suite une quinzaine de singles instrumentaux chez Port-O-Jam, Techniques, High Note, Coxsone et trois albums dont un de mento, Linstead Market (Port-O-Jam, 1966) et Sugar Merengue, un album solo de reggae instrumental contenant une version de Brown Skin Girl, paru chez Studio One vers 1974. C’est probablement lui qu’on entend ici sur Mango Time, Doctor et Island Gal Sally de Count Lasher.

Décédé en 1977 à l’âge de 51 ans, Count Lasher (Terence Perkins) a été le personnage charismatique de l’âge d’or du mento. Il reste sans doute le compositeur le plus important et certainement l’interprète le plus remarquable du genre. Prolifique, il a enregistré dans les styles ruraux et urbains avec un égal bonheur, et a poursuivi sa carrière avec des disques dans le style reggae. Bien que très populaire dans l’île au milieu des années 1950, se produisant en tête d’affiche dans les meilleurs cabarets, contrairement à Lord Flea il est resté inconnu à l’étranger. Négligé par l’histoire, il est ironique que très peu d’informations biographiques soient disponibles sur la première vedette jamaïcaine du disque, le talentueux auteur-compositeur de classiques comme Mango Time, Samfi Man ou Talking Parrot. Mango Time est l’un des enregistrements les plus significatifs de Count Lasher. Il évoque avec style l’arrivée de la saison de la mangue, qui chaque année met les marchés en effervescence.

In every cranny, in every nook

The people dem done with shop

Because they don’t have to cook Because mango arrive and drop

Yes, the fellows push the carts all day and hear dem holler “Mango dem!”

Dem got Beefy, Turpentine, Bombay and Number

11, “Mango dem!” Kidney, Harris and Julian, Calcutta and Black Mango

Robin, Hilltop, East Indian, all different kind of mango

I tell you friends, you can bet

When the season just begins

The first one that you get

You eat down to the very skin

Comme les cinq autres titres de Count Lasher entendus sur cet album, cette perle du mento est publiée en disque compact pour la première fois. Malgré l’absence notable du banjo, elle présente un concentré des traits caractéristiques du mento rural. Le tibois commun au son cubain et à la biguine martiniquaise apporte une couleur trans-caribéenne, et le bamboo sax ajoute une touche “jazzy” typiquement jamaïcaine. La rumba box fournit une pulsion et un son de basse spécifiques à la Jamaïque. Comme souvent chez Count Lasher, la composition et les paroles sont de premier ordre, et malgré l’oubli dont il est victime, la tentation est grande de vouloir classer ses meilleures créations à l’égal de celles des plus grands artistes afro-américains de son temps. Son interprétation charismatique et rythmée est servie par une voix chaude instantanément reconnaissable. Quant aux bongos joués avec dextérité ils comptent parmi les tout premiers enregistrés en Jamaïque, comme ceux, excellents, du titre de Lord Tickler qui suit, et sur Breadfruit Season, écrit par Count Lasher dans la même veine, sur le thème des premiers fruits de l’arbre à pain (châtaignier-pays), et probablement enregistré lors de la même séance, vers 1954. Le banjo est de retour sur Island Gal Sally, où il explore un sujet plus commun dans le mento, celui de la description humoristique d’une prostituée qui “croit à la fraternité”. On y entend Lasher s’exclamer “kaiso !”, ce qui signifie “bravo” chez les haoussa du Nigeria. Selon toute vraisemblance, kaiso est à l’origine du terme trinidadien “calypso” (et non la nymphe de l’Odyssée).

This is the beginning of Sally Brown

Creole lady of Canning Town

Pennyless until she was twenty-one

Trying her new silk brown skirt and so

Island gal Sally Brown

She believes in brotherhood I tell you

Island gal Sally Brown

Yes, she use the policy very good

Sur Doctor, Lasher supplie un médecin de “ne pas utiliser ce couteau sur lui” pour une opération à laquelle il le supplie de renoncer. Avec son Calypso Cha Cha, un autre classique du mento, il évoque le cha cha chà cubain à la mode en 1955, qu’il imagine mêlé au calypso également en vogue. Le tout sur un rythme typiquement mento. En 1968, Bob Marley plagiera cette chanson, qui avec lui deviendra Rocking Steady.

I really love the mambo

And certain type of blues

I’m crazy about the tango

But the cha cha blew the fuse

One thing about the cha cha

It makes you feel to dance

And once you start out brother

You’re heading for romance

Yes sir cha cha cha

This is calypso cha cha cha

Down here in Jamaica

It is calypso cha cha

Sur la face B du 78 tours Calypso Cha Cha figure Perseverance, une chanson d’encouragement au puisatier qui creuse, couvert de sueur.

Don’t wait for tomorrow

Work today we will end the sorrow

Our brows may be sweaty

But bread will come if we do our duty

Dig, dig water boy (dig dig)

Don’t stop ‘til you reach to the water

Dig, dig water boy (dig dig)

Perseverance will make you conquer

Avec une voix nasale bien différente de celle de Count Lasher, Harold Richardson est un autre des meilleurs artistes de mento. Sur Don’t Fence Her In, il encourage à ne pas enfermer sa femme si on veut la garder - et à plutôt céder à ses demandes d’argent et de cadeaux. Dans ce pays très pauvre où les femmes sont dominées par la gent masculine, les rapports des femmes avec l’argent sont traditionnellement sujets aux sarcasmes des hommes.

Many men make a big mistake when dem treat dem girlfriend mean Some of dem have a jealous mind so dem try to fence her in

Chorus :

Don’t you fence her in, give her money but don’t you fence her in

Don’t you fence her in, if you want she stay nuh fence her in

I met a girl the other day and I caught her like a queen

She said she come to me for money but I shouldn’t fence her in

The first t’ing that she called on Pa was a pair of ankle wrap

Me open me mouth fi go seh something but when she smile me shut up rap

She aks me next to fix her teeth and I t’ink she was too bol’

But when she turn and mek a sign I would a full her mouth with gold

She aks me next for a spectacle and I did not like the sauce

But she put some sort of kiss ‘pon me I would a give her twelve eye glass

She aks me next for a twelve-pound watch and that one gave me a shock

But when she wind her body line I would a give her parade clock

Later on I says to her it’s my time to called on now

And all I want is a baby boy and I hope there’ll be no row

She jump up with a piece a stick and seh man you t’ink wid a grin

But when yu wan come talk ‘bout baby bwoy I think she wan’ come fence me in

Lord Messam, danseur et chanteur professionnel à Montego Bay, n’a enregistré que peu de disques, mais tous sont de qualité. Son Take Her to Jamaica fait la publicité du rhum local, réputé être le meilleur du monde – et supposé capable de faire céder les dames. Vers 1979 le deejay jamaïcain Lone Ranger enregistrera une reprise de ce titre en reggae, Jamaica Weed, où le rhum se sera transformé en herbe. Yellowman fera de même en 1983 avec son Take Me to Jamaica, où cette fois il promeut les Jamaïcianes.

Take her to Jamaica where the rum comes from And you will have some fun

Même objectif promotionnel pour le Banana de Cecil Knott, qui fait la réclame pour les bonnes bananes jamaïcaines. Les paroles dérapent sur une peau de banane quand il précise que les bananes, c’est ce que les jeunes filles veulent “toute la nuit”. Sur Noisy Spring, Boysie Grant est inquiet car un ressort de son sommier grince, et il a peur qu’en l’entendant les voisins croient que les grincements ont une origine sexuelle.

Mek we change the spring, Rachel

You know I don’t like this spring,

It’s kind of a noisy spring

People will not realize

That the spring is telling lies

Dem will believe just what dem hear

Entre 1955 et 1957, le sextet produit par Ivan S. Chin a enregistré plus d’une centaine de titres dans le pur style du mento rural. Chin’s Calypso Sextet était mené par le chanteur et compositeur Alerth Bedasse (né le 21 février 1928 à Clarendon, Jamaïque), avec aux maracas leur parolier Everald Williams. Ils ont fait leurs débuts en chantant ensemble dans un duo très marqué par les célèbres chanteurs de mento des rues Slim and Slam, qui dans les années 1920-1940 vendaient leurs partitions aux passants. Très influencés par le style salace et humoristique du trinidadien Lord Kitchener, ils gravèrent leur chanson Night Food Recipe (“la recette de la nourriture de nuit”) peu après leur premier 78 tours, Night Food. Tout en double sens, cette ode au sexe inspira au ministre PNP de l’industrie et du commerce de la colonie, Willis O. Isaacs, de vouloir interdire les chansons de mento aux paroles trop osées à son goût, une menace pour “la moralité des enfants”. Isaacs défendit son point de vue au parlement, ce qui déclencha une polémique et inspira à Everald Williams les paroles de Why Blame Calypso et Calypso Opinion sur le thème de la censure. Williams racontera qu’il avait bien essayé d’écrire des paroles bienséantes sur sa mère, sur Dieu etc. mais que les chansons ne plaisaient pas. Trop pauvre pour hésiter, il avait opté pour les chansons osées réclamées par le public. Bedasse écrit à la presse pour dire que selon lui, il vaudrait mieux que le gouvernement commence par donner une deuxième pièce aux pauvres Jamaïcains qui s’entassent dans des logements exigus. Cela permettrait aux enfants d’avoir une chambre séparée. En effet pour Bedasse, la “nourriture de la nuit” est bien moins dangereuse que la promiscuité. Voici donc Night Food Recipe, la suite de l’histoire :

So what we hearin’ about night food

I want to tell you what we just cook

So listen to the night food recipe

Hear me while I tell you

How to prepare night food

Hear me while I tell you

This is the recipe

Now you get one pound of kiss

That’s one item please don’t you miss

Then you get four inch of tongue It seem a better if it young

Then with a stick you can stir the pot

And then you doss until it get hot

And when you see the pot start to shake

You know the food is right on the make (…)

Un autre titre du sextet, Woman Style, questionne le monde sur la raison qui pousse les femmes à être plus élégantes que les hommes.

Mento urbain

Après la série de mentos des campagnes qui clôt le disque 1, le deuxième CD commence avec quelques titres de mento des villes, professionnel, sophistiqué et sur certains titres, nettement orienté vers l’improvisation, dans un esprit jazz. Le mento était aussi une musique de danse jouée à l’occasion de spectacles donnés dans des hôtels de qualité comme le Tower Isle à Ocho Rios, l’Arawak, le Hilton, ainsi que dans des boîtes de nuit et des cabarets comme le Wicky Wacky, le Sugar Hill, le Glass Bucket, le Springfield, le Colony ou le Silver Slipper à Kingston. Lord Flea, Lord Fly et Count Lasher se partageaient la vedette au Roost. Ouvert en janvier 1949 dans la station balnéaire d’Ocho Rios, l’hôtel Tower Island est un palace réputé qui reçut Walt Disney, Eva Gabor et la princesse Margaret d’Angleterre. Les acteurs mondains Noel Coward et Errol Flynn ont beaucoup contribué à faire connaître la côte nord de la Jamaïque en tant que destination touristique. Ils descendaient au Tower Isle, qui employait la crème des artistes et musiciens de mento de l’île, réunis sous le nom des Tower Islanders. Les orchestres étaient aussi employés par des cinémas avant les projections des nouveautés, et en première partie des vedettes dans la prestigieuse salle du Théâtre Carib, où se produirent Ella Fitzgerald et bien d’autres. Pour ces engagements rémunérés les musiciens préféraient souvent des instruments modernes comme le piano, la guitare électrique, la clarinette, la flûte, le saxophone et les congas. Les meilleurs musiciens étaient engagés et les formations atteignaient douze personnes dans les orchestres d’Eric Dean, Roy Coburn et Ivy Graydon.

En 1956 Jamaica Farewell a été pour Harry Belafonte un énorme succès international, bientôt enregistré par des centaines d’artistes dont Chuck Berry, Prince Buster, Sam Cooke, Desmond Dekker, Carly Simon, Caetano Veloso, Hank Snow, Gene Pitney, Karl Zéro et d’innombrables groupes de mento, dont les Hiltonaires. C’est le compositeur attitré de Belafonte, Irving Burgie, qui signe ce morceau - ou plus exactement qui en créa les paroles, car la mélodie d’origine provient de la chanson traditionnelle jamaïcaine intitulée Iron Bar, également enregistrée par Lord Fly. Usant d’une subtile métaphore Hubert Porter compare ici les parties intimes d’une dame avec une porte fermée à clé, et son pénis avec une barre de fer et un marteau qui lui permettent d’en forcer l’accès. On comprend que Belafonte ait préféré la version de Burgie, plus romantique, pour partir à l’assaut des radios américaines. La deuxième partie de ce pot-pourri Iron Bar/Mas Charley Bell, toute aussi salace et métaphorique, raconte que la “sonnette” de Mademoiselle Charley ne tintinnabule pas souvent car l’intéressée est trop moche. La fameuse expression dialectale buguyaga du refrain signifie sans-valeur, bon à rien. Elle est vraisemblablement dérivée de bugaboo (insecte effrayant ou fantôme), lui même hérité de l’anglais bug-a-bug (renforcé par différents mots africains évoquant la répulsion, comme bobo, “insecte” en fon, buba, “termite” en bambara et aba “termite” en ewe). De plus, yakayaka signifie mal rangé, pas propre en ewe, et buguzunzumi gros et sale en haoussa ! Notons un impeccable solo de clarinette, sans doute de Bertie King.

Man Smart (Woman Smarter) est une chanson de King Radio, un chanteur de calypso trinidadien qui l’enregistra avec succès en 1936. Harry Belafonte la reprit sur son album Calypso. Produite par Ken Khouri, cette version de Hubert Porter est un bon exemple de la proximité des répertoires trinidadien et jamaïcain. Porter, l’un des meilleurs chanteurs de mento, contribue aussi à cet album avec Bargie (qui fut enregistré dès 1930 par Sam Manning) accompagné par le prestigieux orchestre de l’hôtel Tower Island. On peut entendre ici un musicien crier “rumba !” pendant un solo de trompette marqué par la musique cubaine, très en vogue à cette époque (1954). Sur Old Lady, You Mash Me Toe, Hubert Porter demande à sa partenaire danseuse trop âgée à son goût, et qui lui écrase les orteils, d’aller plutôt “lire sa Bible” et de “donner leur chance” aux jeunes femmes. Inversement sur The Ole Man’s Drive, Count Lasher suggère de ne pas “sous-estimer” les hommes âgés, capables de prouesses viriles insoupçonnées.

Ben Bowers fut dans les années 1950 présentateur (annoncé comme Emcee ou MC) des soirées du Sugar Hill Club de Kingston, où il chantait également, alternant mento et swing américain. Sorte de mélange entre un commandeur de quadrille et un DJ de radio, Bowers l’ambianceur pratiquait la tradition jamaïcaine du live jive, les rimes improvisées inspirées par le célèbre DJ radio new-yorkais noir Jocko Henderson. Il y était accompagné par le groupe de George Moxey, mais c’est avec le pianiste Baba Motta et son orchestre qu’on l’entend ici sur Brown Skin Girl, un classique jamaïcain qui fut lui aussi repris et modifié par Belafonte pour son Calypso. Belafonte proposait les paroles suivantes :

Brown skin girl stay home and mind baby

I’m going away in a sailing boat

And if I don’t come back, stay home and mind baby

…mais dans la version de Ben Bowers “si le papa parti à la pêche ne revient pas” au lieu de suggérer à la fille de “rester à la maison et de s’occuper du bébé”, il lui conseille de “jeter le damné enfant” (And if ‘im don’t come back throw away de damn pickney!). Pianiste et directeur de son propre orchestre, Baba Motta, qui n’est pas de la famille du producteur Stanley Motta, prenait parfois le micro. Dans une ambiance jazzy grand hôtel, son Jamaica Talk évoque l’impénétrable patois jamaïcain.

English they say, it’s French no doubt

And then still try to figure it out

A what we a talk a what we a say

When we tell dem seh a wha’ we a seh

A wha’ we a seh, a wha’ we a seh

The touris’ dem a ask a wha we a seh

Dès 1949, dans la tradition jamaïcaine des chanteurs au succès précoce (comme plus tard Dennis Brown, Beenie Man ou Delroy Wilson), le dynamique Lord Flea passait à 17 ans en tête d’affiche au Sugar Hill Club de Kingston. Irene & Yo’ Fr’en est la face A de son premier 78 tours, produit par Ken Khouri vers 1955. Lord Flea a enregistré d’autres titres pour Ken Khouri et son label Time, dont une version de la chanson traditionnelle jamaïcaine Water Come a Me Eye. Cette composition, dont Harry Belafonte tirera son fameux Come Back Liza (signé Attaway-Burgie) pour son album Calypso, avait déjà été enregistrée par Edric Connor en 1952. Elle est ici couplée avec Solas Market.

Après des concerts à la même affiche que Louise Bennett et l’Américain Irvin Burgie (alias Lord Burgess) à New York, et plusieurs tournées aux États-Unis, Lord Flea signe avec les disques Capitol, qui croient en lui et sortent un album enregistré aux États-Unis avec l’aide de deux Jamaïcains : le percussionniste Largie et Pork Chops, un banjoïste (le groupe est complété par des Cubains et Américains). Le 30cm Swingin’ Calypsos sort en 1957. Si l’on excepte un album de Lord Foodoos sorti chez Elektra en 1957, Lord Flea & his Calypsonians sont les seuls artistes de mento à avoir sorti un album distribué par un label international de premier plan. Magic Composer est extrait de ce grand classique du mento, réédité pour la première fois en disque compact (comme les neuf dixièmes de ce double CD). En français comme en anglais, un âne (donkey ou jack ass, pour l’âne mâle) désigne à la fois un animal et un crétin. Adapté par l’équipe de Harry Belafonte qui en fit The Jack Ass Song, le traditionnel Donkey Bray raconte que les femmes conseillent de “ne pas attacher ton âne” et de le laisser “se promener et braire”, une métaphore qui indique sans doute qu’elles sont disponibles quand leur âne de mari fanfaronne à l’extérieur. Comme It All began With Adam and Eve (l’autre face) il a paru sur l’un des trois singles de Lord Flea parus chez Capitol. Tous furent bien accueillis par la presse, mais celui-ci ne figurait pas sur l’album.

Yu nuh hear weh de ooman seh

Don’t tie your donkey doun deh

Jack ass a walk and bray, mek im brey, mek im bray

Turn them back bolero, turn them back

Donkey bray ah-ha

Avec un banjo habituellement réservé au mento rural, Lord Flea reprend It All Began With Adam & Eve sur le vieux thème de la femme trop dominatrice, typique de la mentalité machiste jamaïcaine. Qui dix ans plus tard inspirera à Bob Marley & the Wailers leur Adam & Eve dans le même esprit.

When a man is single he’s the king

No woman can tell him anything

But when he married and take a chance

The woman she starts to wear the pants

It all began with Adam and Eve

A snake, an apple and a fig tree leaf

It may sound strange and hard to believe

But it all began with Adam and Eve

Au risque de paraître avoir l’esprit mal tourné, il semble que Magic Composer, dont on peut entendre une autre version par Hugh Porter et les Tower Islanders sur cet album (sous le nom de Bargie) soit une fois de plus une métaphore assez osée sous forme de recette de cuisine :

Bargie is a thing that spring its own water

Bargie is a thing that need plenty fire

Get two rock, set it pon de cover

Prevent de bargie from boiling over

Get the curry, get the coriander

Get the mausie, get the mausiana

Get the spice, spice down de bargie

En 1957 le dynamique Flea a fait des apparitions musicales remarquées à l’écran dans Calypso Joe et Bop Girl Goes Calypso - les deux seuls témoignages filmés de l’âge d’or du mento. Mais la maladie de Hodgkins le frappe bientôt. Après un long séjour à l’hôpital, Norman “Lord Flea” Thomas décède le 18 mai 1959 à l’âge de 27 ans. En dépit de ces premiers succès prometteurs, il ne pourra concrétiser les espoirs placés en lui par Capitol. Il reste néanmoins la première vedette internationale jamaïcaine, et ce avant même Laurel Aitken ou Derrick Morgan, responsables des premiers succès, jusqu’en Grande-Bretagne, du shuffle et du ska jamaïcains. Quant au Big Maracas des Wigglers, enregistré lors d’une autre séance avec un remarquable fifre traditionnel, c’est une allusion à la grosse poitrine d’une certaine Daisy, qu’il ne faut pas manquer de regarder quand elle danse.

Mento spirituals

Hosanna est un mot biblique prononcé lors de l’avènement du messie (Psaume 118, 25), et qui signifie à peu près : “sauve nous”. Ce spiritual jamaïcain signé Burgie-Attaway a été repris sur l’album Calypso de Harry Belafonte, mais comme Day Dah Light il avait déjà été enregistré deux ans plus tôt et paru sur le Jamaica Folk Songs de Louise Bennett. Son véritable auteur est inconnu. Sur une orchestration folk, Hosanna aborde ici le thème de la maison construite sur la foi en Yahvé, le sauveur auquel bien peu ont cru initialement, mais qui a fait ses preuves : “la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue tête d’angle” (Psaume 118, 22), un verset qui en 1971 inspirera la chanson Corner Stone signée Bob Marley et Lee “Scratch” Perry. Ce titre montre combien l’évangélisation de la Jamaïque a profondément marqué sa culture. Le gospel jamaïcain, et après lui le mento, le ska et le reggae sont truffés de références aux Psaumes et à l’Apocalypse de Jean.

Hosanna, they built me house, oh

They build ‘pon a sunny ground

The wind come wet it up

The sun come bun it up

But people love yah here

On trouve d’autres allusions à des textes bibliques dans cet album. Sur son troisième 78 tours, la future vedette du shuffle puis du ska jamaïcain Laurel Aitken cherche encore son style. Nebuchadnezzar rappelle l’histoire de Nabuchodonosor II, qui en 586 av. J.-C. fit le siège de Jérusalem et le détruisit complètement, temple de Salomon compris. Le roi de Babylone déporta ensuite les Juifs et les réduit en esclavage dans son pays. Cette histoire (Rois 2, XXIV, 8, Chroniques 2, XXXVI, 9) a considérablement marqué les Chrétiens afro-américains, qui voient en Babylone le symbole de l’esclavage. En Jamaïque, la population s’identifie massivement à l’odyssée biblique des Juifs, et s’y réfère tant dans le gospel que dans le reggae - et parfois même le mento comme ici. Aitken chante ce thème biblique sur la même mélodie que le Naughty Little Flea de Lord Flea. Nebuchadnezzar was a bad king He was the king of Babylon Dans Sweet Chariot, Laurel Aitken s’inspire très librement de Swing Low, Sweet Chariot, un spiritual composé avant 1862 par Wallis Willis, un esclave affranchi par son maître, un Indien Choctaw de l’Oklahoma. Le morceau se réfère à un chariot qui, tout en se balançant, emmène les croyants vers la terre promise. On remarque la guitare rythmique électrique, qui fait ici une rare apparition très trash pour un morceau de mento. Avec son saxophone jazz sur un rythme mento, le style de ce titre se situe entre le rhythm and blues, le spiritual et le jazz. Il est représentatif de la fin de cette époque charnière où le shuffle, le boogie et le jazz allaient bientôt emporter la musique jamaïcaine vers d’autres horizons : le ska, puis le reggae.

Mento et Jazz

Le mento et le jazz américain tout proche partagent une histoire commune, entre Mississippi, Antilles et Afrique. Leurs destins se croisent depuis au moins le XVIIIe siècle, où les bamboulas, séances d’improvisations en place publique à la Nouvelle-Orléans, étaient alimentées par des rythmes et des voyageurs venus des Caraïbes. Les Trinidadiens Sam Manning et Lionel Belasco, dont les différents orchestres interprétaient des répertoires entre calypso et jazz, ont enregistré des chansons jamaïcaines dès le début du XXe siècle. Cette relation triangulaire entre jazz, musiques caribéennes et mento (et bientôt ska et reggae) ne s’est jamais démentie depuis. Il est logique que les enregistrements pionniers du mento par Lord Fly soient ainsi proches du jazz, qui n’a jamais été l’exclusivité des États-Unis, mais plutôt une musique des Caraïbes.

Né à Lucea en Jamaïque en 1905 dans une famille de musiciens, le saxophoniste Lord Fly (Rupert Linly Lyon) a déjà longuement joué en professionnel à New York dans les années 1920 et à Cuba dans un groupe de rumba quand il fait ses débuts de chanteur pendant la Deuxième Guerre Mondiale dans l’orchestre jamaïcain “calypso” de Hugh Coxe, avec lequel il se produit pour les soldats. Vétéran des orchestres jamaïcains de danse, notamment celui de George Moxey, il profite soudain de la vogue “calypso” de l’après-guerre. Le directeur du Colony Club de Kingston le rebaptise alors Lord Fly, imitant en cela la tradition trinidadienne des “Lord”. Son frère Gerald, un pianiste et danseur professionnel émigré aux États-Unis, compose pour lui des mentos. Lord Fly est sans doute le tout premier artiste à avoir publié un 78 tours enregistré en Jamaïque (Medley of Jamaican Mento/Whai Whai Whai, référencé MRS 01 en 1951 ou 1952, puis un second, MRS 02). On l’entend ici chanter le mento Donkey City, enregistré au début des années 1950 avec l’orchestre de Dan Williams (qui était le grand-père de la chanteuse jamaïcaine de reggae/disco et mannequin Grace Jones). Il est accompagné par la clarinette de Bertie King, qui reflète le goût prononcé des Jamaïcains pour le jazz. Lord Fly y trace un parallèle entre son âne et son oncle, qui n’ont pas de succès avec le sexe opposé. Une autre version de Donkey City, instrumentale cette fois, révèle ici ce qui est sans doute véritablement le plus ancien enregistrement de pur jazz jamaïcain. Lord Fly y exécute un remarquable solo de saxophone ténor de plus de deux minutes et demi.

Île anglophone géographiquement et culturellement proche des États-Unis, la Jamaïque connaît dans les années 1950 une passion pour le jazz et le rock and roll afro-américain de Wynonie Harris, Roy Brown, Rosco Gordon, Smiley Lewis ou Little Richard. Ces influences prendront le dessus. Du swing au jazz moderne, de Duke Ellington à Charlie Parker le jazz est diffusé avec succès sur les pistes de danse où les jeunes exécutent le jitterbug et le buggy-ride. Aux États-Unis, cette musique n’était appréciée que par une partie de la population, principalement par des Afro-Américains minoritaires dans le pays. En Jamaïque en revanche, où 95 % de la population est au moins partiellement afro-américaine , les disques de jazz américain ont conquis tout le pays. Ces musiciens étaient des symboles de réussite, d’élégance, de négritude distinguée pour les miséreux des ghettos comme des campagnes. Des jazzmen de classe internationale sont issus de ce pays friand de musique, parmi lesquels les membres des Skatalites Ernest Ranglin (guitare), Jackie Mittoo (claviers), Roland Alphonso et Tommy McCook (saxophone ténor), Lester Sterling (saxophone alto), “Dizzy Johnny” Moore (trompette) et Don Drummond (trombone). Ajoutons le pianiste Monty Alexander, les saxophonistes Cedric “Im” Brooks, Harold “Little G” McNair, Joe Harriott , Winston Gaynair, Dean Fraser, le trompettiste Oswald “Baba” Brooks, le tromboniste Rico Rodriguez, sans oublier nombre de percussionnistes dont Count Ossie, et plusieurs importants bassistes et batteurs de reggae. Le jazz a réussi un développement rapide grâce notamment à la fameuse école de musique pour orphelins Alpha, qui a formé quantité de professionnels. Avec de fortes personnalités au sein des meilleurs orchestres, comme ceux du trompettiste Sonny Bradshaw ou du saxophoniste Eric Dean, à partir de 1954 environ le jazz jamaïcain a connu un âge d’or dans les cabarets de l’île, et au Bournemouth Club de Kingston en particulier. Le groupe rasta de percussions nyabinghi de Count Ossie collabora notamment avec de nombreux jazzmen, et devint une force de création très originale, présente sur les scènes de l’île dès 1955. Mais si l’on excepte quelques titres de mento où figurent des solistes, les interventions des meilleurs jazzmen jamaïcains sur le shuffle et les percus nyabinghi n’ont commencé à être enregistrées avec parcimonie qu’à la toute fin des années 1950. Ainsi, malgré sa créativité et sa précieuse singularité, faute d’enregistrements, le jazz jamaïcain ne prendra sa véritable dimension qu’avec le ska dans les années 1960. Nous sommes donc heureux de rééditer ici, pour la première fois, quelques mentos oubliés qui permettront d’apprécier les premiers musiciens jamaïcains de jazz jamais enregistrés.

Menés par le chanteur et percussionniste Denzil Laing, les Wrigglers travaillaient en 1958 avec quelques-uns des meilleurs musiciens de l’île à l’hôtel Arawak, du nom des indigènes décimés par les conquérants espagnols. Parmi eux figure ici le premier guitariste jamaïcain important, Ernest Ranglin (né le 19 juin 1932 à Manchester, Jamaïque), un musicien de jazz qui avait déjà 25 ans à l’époque de ces enregistrements. Ces documents comptent parmi les plus anciens de Ranglin, devenu depuis une célébrité. Il brille notamment sur Don’t Touch Me Tomato, une composition attribuée à Josephine Baker et son quatrième mari le chef-d’orchestre Joe Bouillon, qui en enregistrèrent une version française dans les années 1950 sous le nom de Touche pas mes tomates. La mère de Bob Marley racontera aussi que c’est la toute première chanson qu’elle ait entendu son fils chanter. Ce traditionnel met pourtant en scène une prostituée, qui refuse qu’on touche sa “tomate”… à moins de doubler le prix.

Please Mister don’t you touch my tomato

(No don’t you touch my tomato)

Touch me yam me pumpkin potato

For Goodness sake don’t you touch my tomato

Touch me this, touch me that, touch me everything

I’ve got Touch me plum and me apples too

But there’s one thing you just can’t do

All you do is you feel up, feel up

All you do is you squeeze up squeeze up

All you do is you feel up, feel up

Man ain’t you tired of squeeze up, squeeze up

You’re round like a coconut

The nuts is nuts I haven’t got

But if the temper gets too hot

Make up your mind on what is what

Mister take advice from me

The more you look, the less you see

And if you just must have your way,

Double the price you’ve got to pay

Le saxophoniste présent sur Calypso Medley est vraisemblablement Lester Sterling, dont le style et le son rappellent ses enregistrements ultérieurs avec les Skatalites. Ranglin (et sans doute Sterling) est également présent sur Mary Ann, un standard trinidadien sur le thème d’une fille douée pour la bagatelle, composé par Roaring Lion et populaire à l’époque en Jamaïque, ici interprété sur un arrangement mento. Ils sont aussi entendus sur Limbo. Probablement née à la Trinité au XIXe siècle, la danse limbo fait partie du folklore du mento jamaïcain tel qu’il était proposé aux touristes dans la panoplie “calypso” des années 1950. Elle a donné naissance à cette chanson, précédemment enregistrée en Jamaïque par Lord Tickler et les Jamaican Calypsonians. Elle rappelle ici encore le style de l’Américain Bo Diddley. La tradition du limbo consiste à passer en musique sous une barre en se penchant en arrière, sans tomber dans le sable. Fixée sur deux piquets, la barre descend de plus en plus, jusqu’à ce que les genoux doivent toucher terre. Selon une explication trinidadienne, elle évoquerait le passage de l’Atlantique par les esclaves, qui vivaient dans des cales de voiliers où l’on ne tenait pas debout. Le limbo (limbes) est un concept chrétien imaginant un lieu d’errance - ni l’enfer ni le purgatoire - où certains pêcheurs décédés se retrouveraient. Mais il n’est pas certain que l’étymologie du mot se trouve là. Elle descend peut-être de l’anglais “limber” (manche de bois), et signifierait la victoire de la vie sur la mort quand le danseur arrive à passer la barre sans la toucher. Il est aussi vraisemblable que la danse limbo trouve ses racines dans la danse afro-trinidadienne Legba, où les danseurs utilisent un bâton. Le legba est pratiqué depuis longtemps dans les rituels “wake” des obsèques à la Trinité, et dans la danse Yanvalou Doba (“au dos plié”), danse de la colonne vertébrale, exécutée en se penchant en arrière, qui suggère les ondulations de la mer et du serpent.

Limbo limbo limbo like me

Oh you limbo limbo limbo like me

(limbo limbo limbo like me)

If you can’t limbo you can’t get me

Comme toute la musique populaire jamaïcaine, cette danse et cette chanson mélangent influences caribéennes, européennes et nord-américaines, forgeant une culture originale, spécifique à la Jamaïque. La musique populaire a joué un rôle dans le nationalisme jamaïcain au cours de la décennie précédant l’indépendance du pays (1962). Depuis ces enregistrements aussi obscurs que lumineux, cette culture s’est affirmée, développée, et a conquis le monde entier avec le reggae et le dancehall.

Bruno BLUM

© Frémeaux & Associés

Merci à Olivier Albot, Daniel McNeely, Mike Garnice, mentomusic.com et Fabrice Uriac.

JAMAICA Mento 1951-1958

Mento roots

In the early 19th century, slaves were still forbidden to dance or play music; if they did, their masters were considered offenders and fined by colonial authorities. Any meeting between Africans was seen as a potential threat, and planters who had grown rich with sugarcane plantations trembled at the thought of the revolution in nearby Haiti. Slaves were seen as likely to band together in secret, and a slave had no right to read, write, teach or preach: African religious ceremonies, banned since 1761, entailed the death penalty or exile. These dances, drums and traditional songs said to belong to obeah rituals were considered by colonists as witchcraft.

Even so, certain types of African music were tolerated by some, and they were also played at various secret ceremonies by slaves of widely-varying origins. A specifically Jamaican genre was created, composed of elements from the slaves’ own cultures. The lamellophone class of instruments (such as the jaw’s harp) is just one significant trace of the West African heritage in 20th-century mento: depending on its source, the instrument carried various names: sanza or kalimba for example. In Cameroon, the Vute call it a timbili; in Burkina it is a koné, and a likembé or gibinji in the Congo; a marimbula in Cuba, and a manuba in Haiti. In Jamaica, they call it a rhumba box or thumb piano. The instrument has the particularity of producing a pentatonic scale of notes in the bass register, a characteristic that is typical of the island’s traditional Jamaican music; it can be heard here in the rural mentos of Count Lasher, Mango Time and Breadfruit Season. It is the forerunner of the electric bass which appeared in Jamaica in the late Fifties (in the local rhythm and blues), and it went on to dominate reggae in the Seventies. As for the banjo, with various west-African instruments among its ancestors, it was often used in rural mento in addition to an acoustic guitar and percussion. The rhythm played here by the claves - two pieces of wood struck together, known as tibois in the French Caribbean - on pieces like Bargie, Nebuchadnezzar or Mango Time is also to be found in beguines (from Martinique and Guadeloupe) and Cuban dances like the son, guaracha or sucu sucu. Combined with the guitar, for instance, the claves on Don’t Fence Her In strongly suggest the rhythms that made Bo Diddley a star in The United States; their origins lie in West Africa, where they are widespread. So several Afro-Jamaican traditions, notably Ashanti, took solid root on the island and contributed to developing mento repertoire; among them was the Myal tradition in which ancestral spirits possessed the living, using the latter’s own voices to proffer counsel during the dance. Myal fights sorcerer’s magic and the much-feared obeah referred to in this song, where a shop-keeper explains why he can’t sell anything at the market :

The voodoo man put him finger ‘pon me

Not a quattie worth’s sell

(The Wrigglers, Linstead Market.)

Obeah was one of the original terms describing the spiritual powers from Africa. But missionaries presented obeah as malevolent witchcraft, an impression that has lasted to his day. Mento is both a music-form and a popular free-form dance whose primary function was to recover the use of one’s own body despite constraint; in his 1932 Vodoos and Obeah, Joseph J. Williams refers to a dance called minto (sic) which, to him, encouraged lust : «I have personally known well-meaning Ecclesiastics, comparatively new to Jamaica and its ways, commenting with approval regarding the Minto dance, that it was graceful and free [...] In their innocence, or rather ignorance, they never suspected the entire purpose of the dance which consists in the arousing of the passions [...] When told of its true import they blushed at the memory of the interest they had shown in watching the dance. [...] For they who dance the Minto know full well its evil purpose.» From jazz and blues to rock and rap, the history of Afro-American music has always been linked with confrontation in the face of established religion and its puritanical values. In this sense, the mento, often salacious and contrary to the Puritan message of the Bible, was deeply subversive.

Calypso

Calypso is the music of Trinidad and Tobago - British colonies like Jamaica - and numerous musical exchanges took place between Trinidad’s calypso and Jamaican mento. Calypso was recorded for almost forty years (from 1914 onwards) before the first mento recordings took place in Jamaica (1951). And Trinidadian calypso artists were the first to record Jamaican compositions, long before Jamaican artists (cf. Sam Manning’s Sly Mongoose in 1925). The latter was also the first to cut “mentors” in 1926. Calypso had become fashionable in the British Empire by the Thirties; after the success of Lord Invader’s Rum and Coca-Cola - in its Andrews Sisters’ U.S. version, 1945 - the word “calypso” became a marketable label and, for most Jamaican mento artists of the Forties and Fifties, entitling a song a “calypso” was the only way to sell it, as shown here by Count Lasher’s Calypso Cha Cha. Lord Flea, the first Jamaican singer to have a hit abroad, put it this way :

«In Jamaica, we called our music “mento” until very recently. Today, calypso is beginning to be used for all kinds of West Indian music. This is because it’s become so commercialized there. Some people like to think of West Indians as carefree natives who work and sing and play and laugh their lives away. But this isn’t so. Most of the people there are hard working folks, and many of them are smart business men. If the tourists want “calypso”, that’s what we sell them. [The islanders] don’t worry as much as Americans do about unimportant things, I mean. You can say they just sing and dance their troubles away — and it beats psychoanalysis, you can bet. As for Trinidadians who look down at Jamaican calypso, well, how do they explain the fact that they’re singing so many of our traditional songs?»

(In Calypso Stars Magazine, London, 1957).

Mento was all the rage in pre-war Jamaica; between the wars, rumba and the Cuban son, Trinidad’s calypso and the French Caribbean’s beguine all had international success (cf. Biguine, l’âge d’or des bals et cabarets antillais 1929-1940, Frémeaux & Associés, FA 007) but, atypically, mento wasn’t recorded until later: it was only in 1951 that Stanley Motta, a furniture-salesman, opened a recording-studio in a back-room at his shop in Kingston. A series of 78s was made in England between 1952 and 1956, and five volumes, each with 8 titles, were released in the new 10” LP format (all entitled Authentic Jamaican Calypsos) by the label MRS (Motta Recording Service). Another appeared on the London label. Excellent in quality, these records were sold by a few British record-shops and as holiday-souvenirs by Jamaican hotels catering to British and American tourists. Several of these titles appear here. There were other pioneers: Ken Khouri opened a genuine studio in 1954 and produced some of the best records by the young artists Lord Flea and Count Lasher; and between 1955 and ‘57, a third precursor, Ivan S. Chin, made direct-to-disc recordings that included over a hundred rural mento tunes. As with Motta, the masters were sent to London where Decca manufactured the 78s, but, collectively, the catalogues of these three historic producers numbered only a few dozen titles.

During those same post-war years, in Jamaica as elsewhere, American music was all the fashion: when electricity came to downtown Kingston, the first discothèques were filled with it. Together with their DJs - a Jamaican innovation, rappers before their time - dances featuring modern sound-systems were seducing young people. From around 1954 onwards, swing, R&B and be-bop were crazes on the island. Rock and roll - Roy Brown, Wynonie Harris, Little Richard, Louis Jordan - and shuffle rhythms in particular soon overshadowed mento, which became “traditional music” with the economics of a hotel tourist-attraction.