At Frémeaux & Associés, you have free international delivery from €65 order !

Books (in French)

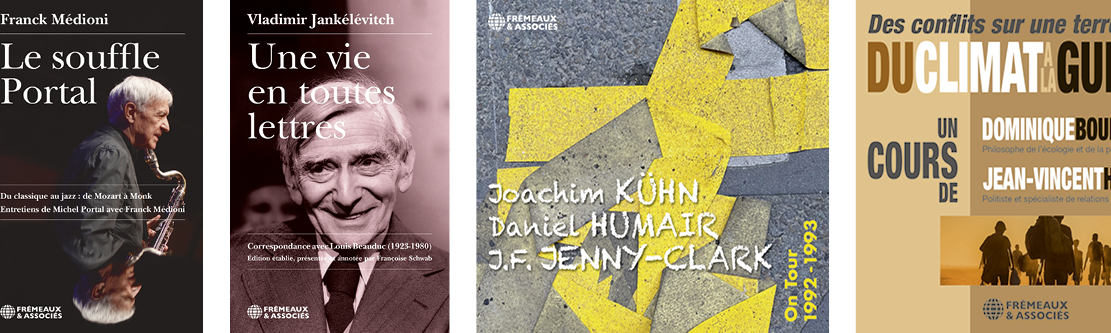

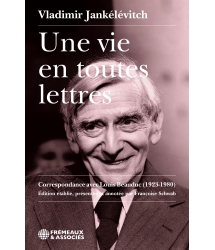

Vladimir Jankélévitch - Une vie en toutes lettres

Correspondance avec Louis Beauduc (1923-1980),...

Paper Version

€36.00

€25.99

Le souffle Portal - Franck Médioni

Du classique au jazz : de Mozart à Monk - Entretiens...

Paper Version

€20.00

€13.99

Eco-anxiété - Pierre-Eric Sutter, Sylvie Chamberlin, Léonie Messmer

Etat des lieux en France - Seuils de préoccupation...

Paper Version

€22.00

€14.99

Books (in French)

Vladimir Jankélévitch - Une vie en toutes lettres

Correspondance avec Louis Beauduc (1923-1980),...

Paper Version

€36.00

€25.99

Le souffle Portal - Franck Médioni

Du classique au jazz : de Mozart à Monk - Entretiens...

Paper Version

€20.00

€13.99

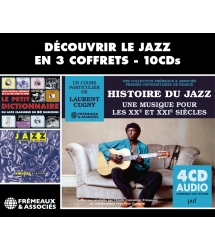

Jazz

Intégrale Lalo Schifrin 1955-1962

Jazz & bossa nova

€29.99

€19.95

Joachim Kühn - Daniel Humair - Jean-Francois Jenny-Clark

On Tour 1992 -1993

€19.99

€9.95

Notre Catalogue

Intégrale Lalo Schifrin 1955-1962

Jazz & bossa nova

CD Version

€29.99

Digital Version

€19.95

Vladimir Jankélévitch - Une vie en toutes lettres

Correspondance avec Louis Beauduc (1923-1980), Edition...

Paper Version

€36.00

Digital Version

€25.99

Du climat à la guerre - Des conflits sur une Terre altérée

Un cours de Dominique Bourg philosophe de l’écologie et...

CD Version

€29.99

Digital Version

€20.95

Erik Satie - Poète-musicien

Textes lus par François Marthouret - piano par Christiane...

CD Version

€19.99

Digital Version

€13.95

Discover our other categories

New products

View all products

Intégrale Lalo Schifrin 1955-1962

Jazz & bossa nova

CD Version

€29.99

Digital Version

€19.95

The Indispensable Chet Atkins 1946-1956

My Guitar Is My Sweetheart

CD Version

€29.99

Digital Version

€19.95

Joachim Kühn - Daniel Humair - Jean-Francois Jenny-Clark

On Tour 1992 -1993

CD Version

€19.99

Digital Version

€9.95

Erik Satie - Poète-musicien

Textes lus par François Marthouret - piano par Christiane...

CD Version

€19.99

Digital Version

€13.95

Du climat à la guerre - Des conflits sur une Terre altérée

Un cours de Dominique Bourg philosophe de l’écologie et...

CD Version

€29.99

Digital Version

€20.95

Vladimir Jankélévitch - Une vie en toutes lettres

Correspondance avec Louis Beauduc (1923-1980), Edition...

Paper Version

€36.00

Digital Version

€25.99

Le souffle Portal - Franck Médioni

Du classique au jazz : de Mozart à Monk - Entretiens de...

Paper Version

€20.00

Digital Version

€13.99

Darius Milhaud - Précurseur des musiques du monde

Le Bœuf Sur le toit • Scaramouche • Saudades do Brasil •...

CD Version

€29.99

Digital Version

€19.95

New products

Intégrale Lalo Schifrin 1955-1962

Jazz & bossa nova

CD Version

€29.99

Digital Version

€19.95

The Indispensable Chet Atkins 1946-1956

My Guitar Is My Sweetheart

CD Version

€29.99

Digital Version

€19.95

Joachim Kühn - Daniel Humair - Jean-Francois Jenny-Clark

On Tour 1992 -1993

CD Version

€19.99

Digital Version

€9.95

Erik Satie - Poète-musicien

Textes lus par François Marthouret - piano par Christiane...

CD Version

€19.99

Digital Version

€13.95

Du climat à la guerre - Des conflits sur une Terre altérée

Un cours de Dominique Bourg philosophe de l’écologie et...

CD Version

€29.99

Digital Version

€20.95

Vladimir Jankélévitch - Une vie en toutes lettres

Correspondance avec Louis Beauduc (1923-1980), Edition...

Paper Version

€36.00

Digital Version

€25.99

Le souffle Portal - Franck Médioni

Du classique au jazz : de Mozart à Monk - Entretiens de...

Paper Version

€20.00

Digital Version

€13.99

Darius Milhaud - Précurseur des musiques du monde

Le Bœuf Sur le toit • Scaramouche • Saudades do Brasil •...

CD Version

€29.99

Digital Version

€19.95

Where to order Frémeaux products ?